『昼も夜も彷徨え』トークイベントおまけ Q&A 彷徨う言葉たち

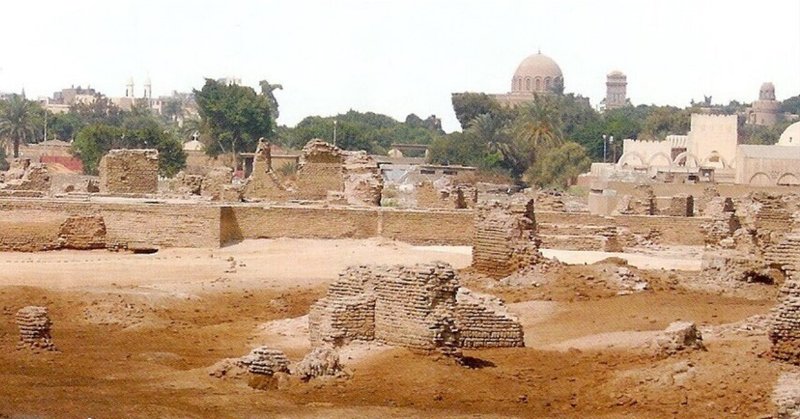

トークのあとで、会場から質問を受け付けました。質問の内容は覚えているのですが、私がどうお答えしたのか、じつはうろ覚えです・・・。なるべくその時の記憶をたどりつつ、今だったらこうお答えするかな、というのもおりまぜて書いてみました。あ、ちなみに上の写真はマイモニデスが住んでいたフスタートで、現在は町まるごと廃墟となっています。

Q1 僕はアインシュタインに興味があり、今日の話を聞いて、彼の物理の世界とも共通するところがあると感じましたが、どうでしょうか?

とてもいいご質問をありがとうございます。マイモニデスや中世の哲学者たちは、身体というミクロコスモスから宇宙というマクロコスモスまでひとつの世界観で追求しようとする、当時最先端の科学者でもあったと思っています。だから、そのような学問の連関を経て、現代の科学や物理学につながっているのはごく自然なことだと思います。

科学も宗教も、世界や宇宙をどのように描くか、真理をどのようにとらえるか、という本質においては同じようなところがあり、ただその世界観の構築の仕方に違いがあるだけじゃないかな、とも言えます。

これは、とくにユダヤ教徒だから真理探究に秀でている、とか考える必要はなくて、人類共通の、未知の世界を知りたいという好奇心に基づいていると思います。

そして、そのようなことにご興味をお持ちでしたら、ぜひこの本のさらに先へ行っていただければと思います。というのも、マイモニデスがめざした「理性尊重主義」というのは、近代になってすでに人類が越えてきたものだと思うのです。さらに現代では、まさにアインシュタインのように、観察者によって時間や空間すらも変化する、絶対真理というものは存在しない、という視点を私たちは手にしたわけですから。

ただ、だからといってマイモニデスの思想が古くなったというわけでもありません。彼の思想をどのように受け入れるか、いまだにユダヤ思想界で賛否両論が絶えないというのは、現代まで問い続ける価値があるという証でもあると思います。

Q2 女性の資料というのはどのぐらい残っているんですか?

ありがとうございます。これが本当に難問で、中世の、ユダヤやイスラームの世界では、女性の資料はほぼない、と言ってもいいと思います。それでもまだマイモニデスの周辺はいろんな資料が残っている方だと思いますが。

私が調べて、伝説ではなく、史料が残っているものとして確認できたのは、

●マイモニデスには少なくとも2人以上の妹(または姉)がいたこと

●そのうちのひとりの名はミリアムで、マイモニデス宛の書簡が残っていること

●妻は14代続く著名な学者の家系(ハレヴィ家)で、ファーティマ朝の王宮で女官として働いていたこと

●弟のダビデには妻と娘がいて、小麦が配給されていた記録が残っていること

・・・ぐらいでしょうか。

マイモニデスの名前がモーセで、弟がダビデ、妹がミリアムで、これはすべて聖書にちなんだ名前ですね。作中に、「預言者モーセが流浪の中で捧げた祈りには、この世の栄枯盛衰が込められている。それをダビデ王が書き留めたので、それは詩編の中に永遠に刻印されることになった」とありますが、お父さんのマイモンは明らかにこの故事(史実ではなくマイモンの解釈であり、当時のユダヤ教徒の認識だったと思いますが)を意識して2人の名前をつけていますね。だとすると、もう一人の妹の名前はわかっていないけど、絶対に聖書の登場人物だろうと思って、エステルと名付けました。

女性関連の史料を探すのは大変で、「これ以上探しても史料はない」と判断するのもまた大変です。でも私自身、中東や地中海でいろんな国のいろんな女性たちと会ってきたので、たとえ記録に残っていなくても、生き生きとした姿が浮かんできます。史料が残っていないからこそ、一番想像を広げられるのが女性の存在ですね。

Q3 マイモニデスの墓はどうしてティベリアスにあるんですか?

いや、これほんとに、私も謎なんですよ。

だって、ティベリアス(現イスラエルのティベリア)って、マイモニデスは行ったことも住んだこともない、縁のない土地ですから。ユダヤ教の研究者の方から、ティベリアスはいにしえのユダヤの賢者(ラビ・ユダ・ハナスィ)のゆかりの地だと教えていただいたので、偉大な賢者とともに眠りたいという気持ちはあったかもしれません。

そもそもこの根拠は、同時代のアラブの歴史学者のイブン・アル=キフティが「マイモニデスは遺言で、ティベリアスに葬るように言い残し、その通りにされた」と書き残していることに由来しています。

でも、私はこっそり、本当かなあ? とは思っています。だって、現代でも国境を越えて遺体を運ぶのは大変ですよね。それが12世紀ならなおさらです。で、マイモニデスは超リアリストで合理主義で論理的な性格がうかがえる人間ですから、そんな人が、わざわざまわりの人に手間暇かけるようなことを遺言で残すだろうか? というのは個人的な疑問です。生きている間、故郷も持ち物もすべて手放して旅立てと言った人間が、自分の死後になってゆかりの地にこだわったりするでしょうか?(最後にようやく、精神の故郷にたどり着いた、という見方もできなくはないですが…)

ただ、現時点ではティベリアスには立派なお墓がありますし、参詣の対象にもなっていて、それを疑う要素は何もありません。

マイモニデスの伝記を書いたヘッシェルは、マイモニデスの棺を運ぶ列を海賊(またはベドウィン)たちが襲い、海に投げ込もうとしたら、棺が石のように重くなってびくともしなかったので、畏れをなして自ら棺を運ぶのを手伝った、という逸話を載せていますが、これは明らかに伝説レベルの話です。

ひとつだけ、これはあくまでオマケとして聞いてほしいのですが、エジプトにはフスタートのベン・エズラ・シナゴーグとは別に、カイロ旧市街にマイモニデス・シナゴーグがあります。マイモニデスの死後は、病気の平癒を願う人がここで夜を明かして祈りを捧げたと言われていますが、中東戦争以降、廃墟になっていたようです。それを2010年にエジプト政府が大幅に改修して再建しているのですが、その時にイスラエルも出資したようです。

ともあれ、マイモニデスの伝記を書いたクレーマーの言葉を借りるなら、「聖書のモーセと同じように、『今日に至るまで、だれも彼が葬られた場所を知らない』(申命記34-6)」ということで、そっとしておきたいと思います。

また、新しい情報が出てきたら教えてください。

(コルドバのグアダルキビル河)

彷徨う言葉たち

おまけで、古今東西のいろんな「彷徨う言葉たち」を集めてみました。

* * *

ふるさとは天にある。この世にある限り、人は「旅人」であり「寄留者」である。

(聖書「ヘブライ人の手紙」11-13より/土居光知『文学序説』)

この世では、異邦人か旅人の如くあれ。そして己を死者の一人とみなせ。

(イスラームのハディースより)

たらちね(父母)に 呼ばれて仮の客に来て こころ残さず帰る故郷

(結縄集/沢庵)

ゆく川の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。淀みに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。世の中にある人とすみかと、またかくのごとし。

(方丈記)

町なかに家を建てるより、荒野に空想のあずまやを建てなさい。あなたが、たそがれ時に家路につくのと同じように、あなたのなかの遠い孤独な漂泊者(さすらいびと)にも帰る家があるように。

(ハリール・ジュブラーン『預言者のことば』)

異邦人には、決して彼の誕生の地を尋ねるな。未来の場所を尋ねよ。

(エドモン・ジャベス『小冊子を腕に抱く異邦人』)

広大な砂漠にあって、あらゆる方向が歩む人の裁量権にゆだねられているとき、彼の歩みの下に現れる道は、「自由な道、王の道」である。歩みが先にあるのか、道が先にあるのかを、歩む人には決定することはできない。

(鈴村和成『境界の思考』)

「生きていることそのものが、魂の旅なんだ。何かを知れば知るほど、人間の身では永遠に知り得ないことがあると気づく。言葉を重ねれば重ねるほど、言葉にできない思いがこぼれ落ちてゆく。求めれば求めるほど、宇宙の果てが無限に遠ざかっていく。決してたどり着けないと知りながら、その果てを目指し続けること……それが、人生の旅だ」

(『昼も夜も彷徨え』)

* * *

どうぞ、これからも続くみなさまの人生の旅が心満ちたものでありますように🍀

電子書籍は1,100円(サイトによって割引あり)。試し読みもできます。

中古の文庫もいくつか出品あるようです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?