Dynamic Range と 適正露出とBKT

ダイナミックレンジという言葉は皆さん1度は耳にしたことがあると思います。カメラの商品特徴でも「広いダイナミックレンジで……」なんて言う文言をよく目にします。

このnoteではそんなダイナミックレンジの説明と、その内容に関連して、撮影時に自分が気を付けていることについて紹介したいと思います!

適正露出

適正露出を言い換えるなら、“画面全体に光が十分に回ったような明瞭な絵の明るさ”でしょうか?“人が目で見たような明るさ”と言う表現もよく聞きます。写真は、この適正露出で撮影することが基本とされてきました。しかし、RAW現像を前提とする撮影での”適正露出”はこれとは違った意味を指すと考えています。新しい適正露出の意味は、データとしての情報量の豊富さと定義できると考えています。

例えば、前者の適正露出は全体的に自然な明るさを目指すので、逆光撮影のような場合、ハイライトが白飛びする事は多くの場合避けられません。しかし、後者はセンサーのスペックを最大限に生かした撮影をするので、RAW現像を行うことで前者の適正露出を実現しながらハイライトのディテールを可能な限り保つことができます。この理想的な露出は以下で紹介するダイナミックレンジと深い関係があります。

Dynamic Range とは

Dynamic Rangeはカメラのセンサーのスペックを評価する指標の一つでセンサーが階調内で記録できる最も暗い光と明るい光の差を段数で示したものです。段数ですから14.6Ev のように表記されます。このダイナミックレンジですが、基底ISOで最も広く、感度を上げるにつれて狭くなっていきます。

長さに例えて言うなれば、すごく暗いところから明るいものまであるとてつもなく長い光を、測るメジャーの長さがダイナミックレンジです。

メジャーに例えましたが注意してほしい点は、“移動はできない”ということです。ダイナミックレンジの定義で出てくる最も暗い光は、信号が一定量存在しているノイズに埋もれる点、最も明るい点は飽和する点と、それぞれその値は決まっています。ハイキーな写真をとってもダイナミックレンジが明るい側にシフトするようなことは起こりません。ですので、ダイナミックレンジを活かすにはSS、F値でセンサーにあたる光の量を最適化する必要があります。

ちなみに、DXOと言うサイトには各社のカメラのダイナミックレンジ(landscapeの指標)のテスト結果が公開されています。興味がある方はぜひ見てみてください。

Dynamic Range 外の時

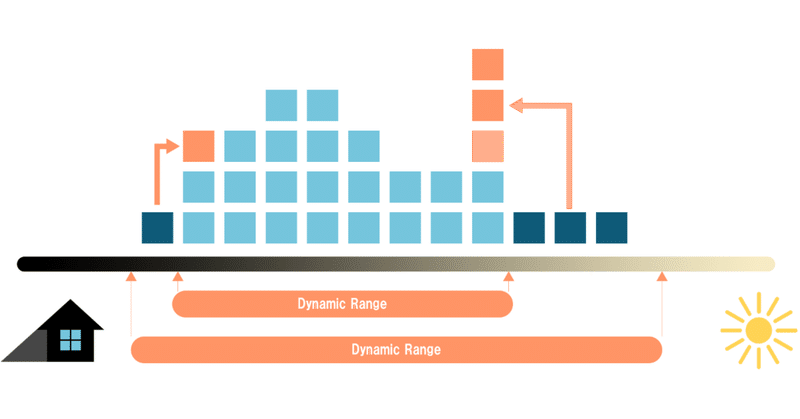

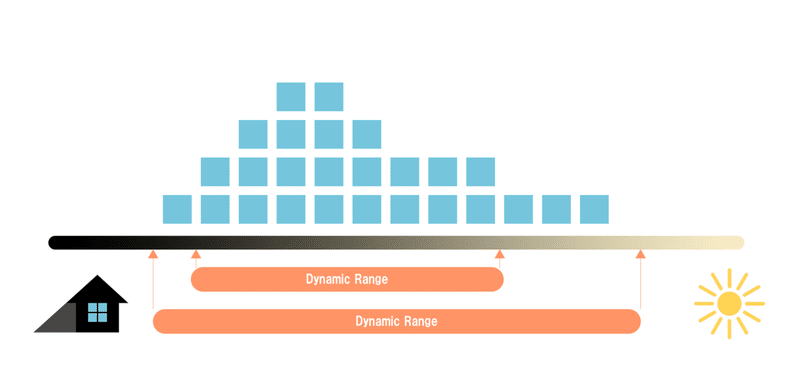

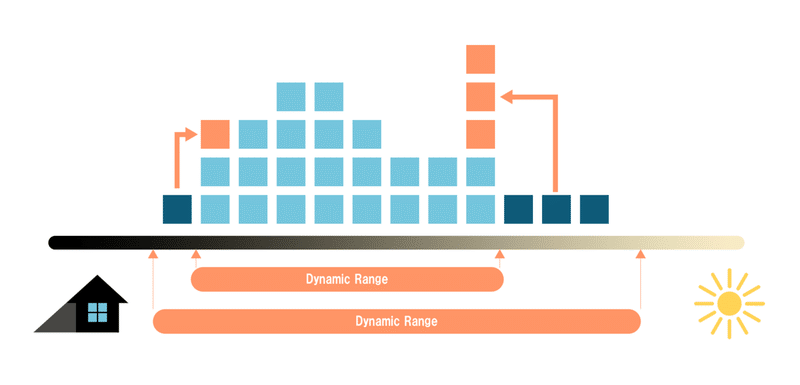

画角内の特定の明るさの部分が、図中の水色の部分の様な分布をする場合を考えます。ダイナミックレンジが広いカメラ(下のオレンジのバー)で撮った場合全ての明るさが収まっているので、階調を(ほぼ)そのまま記録する事ができます。

一方でダイナミックレンジが狭いカメラで撮った場合、図の紺色の部分は階調内に収めることができません。この時、階調外になった画素は上の図のように再配置されます。これによって図の右端、明るい側の3画素はもともと明るさの強弱の差があったものが一律の明るさになってしましまい階調が失われます。黒側についても同様です。この階調が失われた状態が俗に言う白飛び黒つぶれです。

Dynanic Range を最大限に生かした撮影

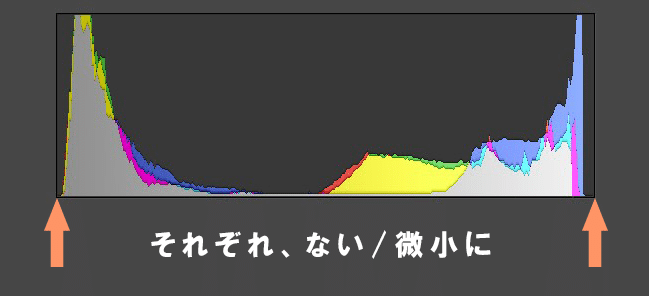

先ほど説明した通り、Dynamic Range に収まらなかった部分の階調は残りません。RAWで撮って後から編集できるような場合はなるべく階調外となる画素が少なくなるのが理想です。ライブビュー表示でヒストグラムを表示するか、撮影後のプレビューで確認して0・255がない、もしくはあっても微小になるように露出を調整しましょう。双方に余裕があるような場合はヒストグラムがあまり端によらないように露出を調整します。

この方法に沿って撮影すると逆光撮影の時は特に、上の写真のように暗い写真が撮れます。お世辞にもキレイとは言えませんが、データとしてみれば適切な露出です。

HDR

Dynamic Rangeを最大限利用するように心がけても、太陽が画角内に入る際などはどうしても1枚では収まりきれない時があります。この様な場合に、露出の異なる複数の画像を撮影・合成することでダイナミックレンジを拡張するのがHDR(High Dynamic Range)です。この機能は現在の多くのカメラに付いていて設定してあげれば簡単に利用することができます。しかし、HDR撮影は複数枚撮影ため、その間にカメラが動いてしまうとうまく合成できず失敗したり、RAW形式には対応していないなど欠点があります。

Exposure Blending・BKT撮影

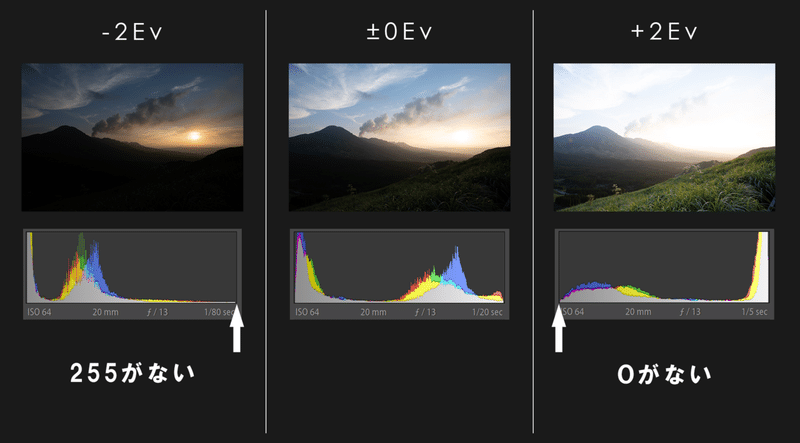

HDRと同様の方法をPsによる後編集で手動により実現するのが Exposure Blending 露出ブレンディングです。撮影時はオートブラケットという機能を使用します。オートブラケットとはカメラが自動で露出を変えてくれるものです。これでHDRと同様に1枚では階調外だった部分の階調を得ることができます。このブラケットを行う際もヒストグラムを確認して、露出が+補正の時は0が・-補正の時は255がないことを確認しましょう。

自分は±2EVでSSを変えてブラケットする事が多いです。

これまでの撮影の手順をまとめる以下のようになります。

①ヒストグラムで0・255を確認し、最適な露出になるように調整

DRに入らない場合→② 入る場合→撮影

②BKT撮影、+補正側は0が、-補正側は255がないか確認

0・255がある場合→④

④露出幅・枚数を増やして再度撮影

露出ブレンディングは工程が増えはしますが、1枚でギリギリダイナミックレンジに収めた超絶アンダー写真よりもレタッチ耐久はよくなります。アンダーすぎて後から持ち上げるとノイズが目立ってしまいそうな場合は保険として撮影しておきましょう。

露出ブレンディングの編集方法は ↓ の note で紹介しています!(3月頃公開予定)

まとめ

・ダイナミックレンジとは、センサーが階調内で記録できる最も暗い光と明るい光の差を段数で示したもの

・撮影時のヒストグラムは0・255がない、もしくはあっても微小になるようにする

・一枚で収まらない場合はBKT機能を使う

ダイナミックレンジ、適正露出について書いてきました。

以上の内容にだけ注意して撮影していれば、露出ミスってる\(^o^)/オワタ的な状況にはまずならないですし、編集技術が向上して再度レタッチしたいと感じた時も対応が可能です。風景写真で好条件が揃うことはなかなかないと思いますので、その時点で考えられる最良のデータを回収するようにしましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?