無名すぎる日本初の科学衛星「しんせい」を世に知らしめる記事

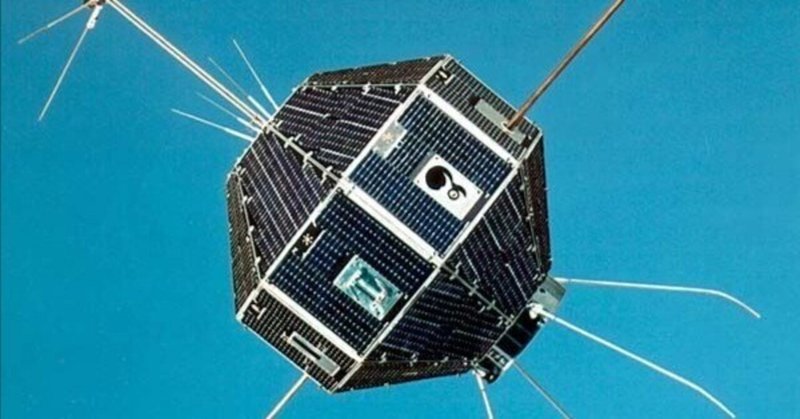

※サムネ画像のクレジット:JAXA

みなさんは、日本初の科学衛星「しんせい(新星:MS-F2)」(国際標識番号:1971080A)をご存じだろうか。

1971年9月28日に東京大学鹿児島宇宙空間観測所(現:内之浦宇宙空間観測所)からM-4Sロケット3号機で打ち上げられ、電離層、宇宙線、短波帯太陽雑音などの観測を行った。

これにより南米大陸付近の異常な電離を見出すなど多数の科学的成果をもたらしたすごい衛星だ。

しかし、知名度が致命的にない。製造に関わった企業の方にこの衛星の話を振ったら、「その衛星について言われたのは初めてだ」と言われたくらいには。

日本初の人工衛星「おおすみ」は2020年に打ち上げ50周年を記念したシンポジウムや記念の動画公開など盛大に祝われた。ゆえに私は期待した。「「しんせい」も”日本初”だし、何か盛大に祝われるだろう…」

来る2021年9月28日、打ち上げ50周年に何もなかった。「しんせい」の「し」の字もなかった。おいたわしや、兄上。

ということで、供養も込めて色々調べて、昔の衛星開発の勉強ついでにまとめてみたのが本記事である。

ちなみに、筆者の名前は「しんせい(漢字は違う)」である。

あと、「しんせい」の純銀記念メダル(ヤフオクで落札)を持っていることを自慢する。

※本記事で何か間違ってたら、優しく教えてほしいですね…

※Youtubeにも「しんせい」の動画があるので是非見てね(ここには貼れないけど)

開発背景

日本の科学観測は1950年代のペンシルロケットから端を発した日本の観測ロケットを経て、遂には衛星による観測の実施を検討するようになった。これが1963年頃のお話。

その後、人工衛星に関するインフォーマル ・シンポジウム(初回1964年4月、12月計2回)や人工衛星に関するシンポジウム(1964年12月:前述と同じ?)が開催され、衛星を使った観測の意義や必要な技術・設備に関する議論がなされた。

その際に、糸川英夫教授からM-4Sロケ ットを利用した衛星飛翔計画が提案され、後に宇宙研の衛星研究班(SA班)の結成および討議の発足などが起こった。

日本初の課題に取り組むため、SA班は宇宙研以外の多くの人員が携わり、将来衛星研究班★、衛星システム研究班、衛星電源研究班、衛星構造研究班、衛星テレメトリ・コマンド研究班、衛星アンテナ研究班、衛星機械環境研究班、衛星部品信頼性研究班、衛星熱真空環境研究班、衛星放射線環境研究班、衛星トラッキング研究班、★衛星計装研究班、★衛星データ処理研究班、★衛星制御研究班の14班(当初は10班)で構成された。

※★は後に追加された研究班

今となっては当たり前の要素ばかりだが、当時これだけ集まったと思うと凄いと素直に思う。更に、日電(NEC)、三菱電機、東芝、富士通、日立、松下通信(パナソニックの子会社になった後2022年解散)、明星電気などのメーカの参加もあった。

そして、工学的試験を主体として太陽電波の観測のみを行なうMS-F1(軌道投入に失敗)を経て、試験衛星「たんせい(淡青:MS-T1)」とともに製作されたのが、MS-F1こと「しんせい」。

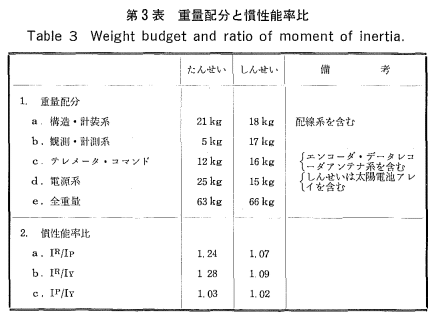

基本構成は「たんせい」「しんせい」は同じだが、「たんせい」から電源系などが若干改造されているのが「しんせい」である。

※ちなみに、「たんせい」はMS-F1の失敗直後の4か月で製作・試験を完了。今の衛星と違うとはいえ、めっちゃ早い。

※wikipedia曰く(出典不明)

「おおすみ」は、衛星の搭載機器を正常に動作させるのに必要最低限の設計すらされておらず、当時の開発者の中には彼機を衛星とは考えない者もいた。

らしい、本当だとしたら、「しんせい」はもっと取り上げるべき衛星だと思ってしまう。

諸元

ミッション内容

時代背景としてロケット観測の次を担うこともあり、「電離層・宇宙線・太陽電波雑音の観測」が「しんせい」のミッションとなっている。

①電離層観測

衛星軌道上における電子密度、イオン密度および電子温度を測定し、南北31度にわたる低温度地域の空間分布を求めるとともに地磁気荒らしなどに伴う変動の観測をする。使うのは、固定バイアスによる電子及びイオンプローブ、電子温度計およびレゾナンスプローブ

②短波帯太陽電波観測

太陽活動に伴って発生する電波の異常放射の8MHz・5MHzとの強度比、時間差、継続時間などを観測する

③宇宙線観測

主目的が上部電離圏における低エネルギー電子強度の時間的変動の測定で、加えて空間的分布と宇宙線バックグラウンド(自然発生の放射線)の長期的観測を行う

なお、サクセスクライテリアは見当たらず(当時から概念があったか不明)。当時は、どのように成果を評価していたのか気になる。

機体データ

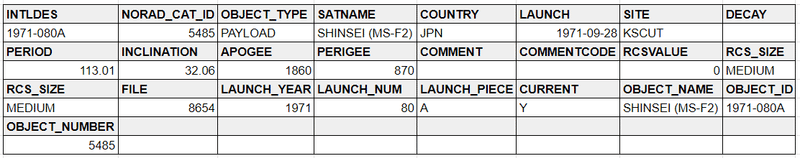

名称:しんせい(MS-F2)

国際標識番号:1971-080A

質量:66㎏

形状:直径75cmの球に内接する26面体(プロトタイプ86㎏→フライトモデル76㎏→本番機66㎏)

部品点数:14,353個

発生電力:30W、(搭載電子機器の消費電力:15W)

軌道高度:近地点870km、遠地点1870km

軌道傾斜度:32度

軌道種類:楕円軌道

軌道周期:113分

打ち上げ日時:1971年9月28日 13時00分@鹿児島宇宙空間観測所(内之浦)

電源停止(正確には「断」という記載):1972年3月10日(2,087周目)

運用停止日:1973年6月21日(8,056周目)

TLE(2行軌道要素)はSPACE-TRACK.ORGで確認できます。TLEを知らない人は宙畑の記事を参照(ダイレクトマーケティング)。

https://sorabatake.jp/23655/

※APOGEEの値がISAS・論文のデータと違うが気にしない

1 05485U 71080A 24022.87834549 .00000091 00000-0 15143-3 0 9993

2 05485 32.0552 294.7567 0639638 5.1361 355.5425 12.74178926437439

ちなみに、上記のTLEの数値は資料p10★の各機関の観測値とずれているが、これは当時の観測精度の低さから生じているものかと思われる(熱設計の方でそういう言及がある)。

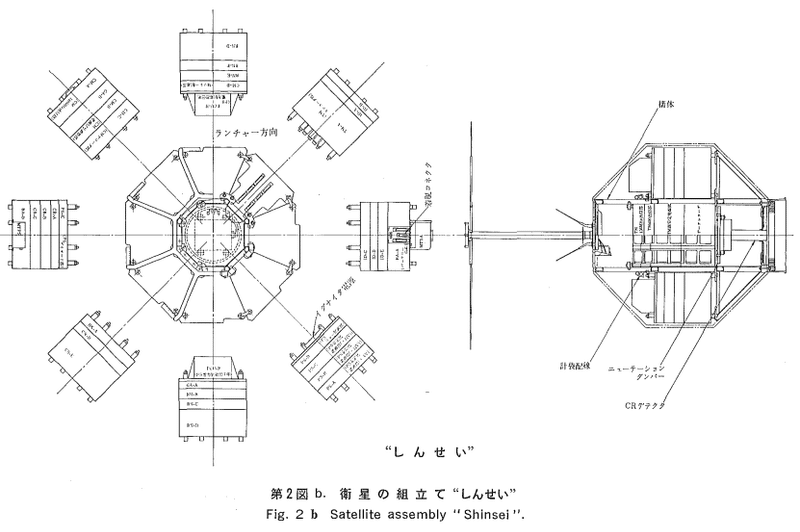

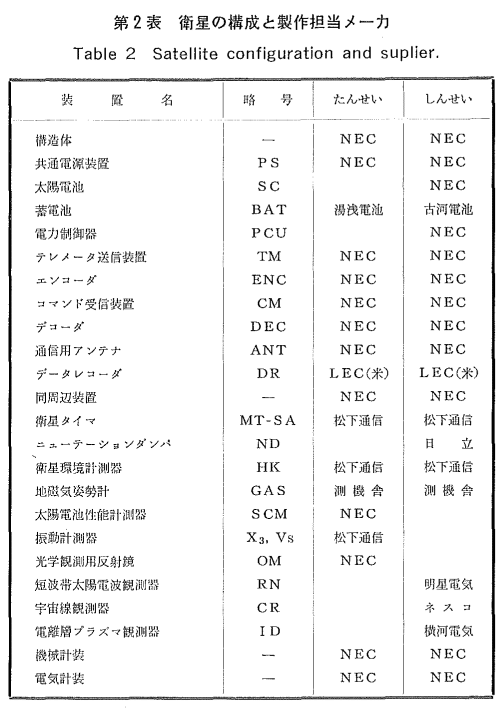

衛星の構成

※本節はまじめに書くと死ぬほど長いので、全部読みたい人逸般人の方々は出典を参照。部品の詳細から部品の担当メーカまで書いてある垂涎もの

構体は、押出し成型マグネシウム合金製特殊フレームの溶接組立による主柱と台形棚の一体構造で、外被パネルには厚さ8mmのアルミニウムハ二カムサンドイッチ板を使用。外被パネル表面にはエポキシ系半光沢黒色塗装が施されており、外被パネルの中段に科学観測用の窓を開けている。

さらに、太陽電波雑音観測用の進展アンテナ(RNアンテナ)、同較正用冷温度抵抗、宇宙線カウンタ、太陽センサ、アンビリカルコネクタなどが配置されている。

パネル表面の上下端を除く24面に1×2cmの太陽電池素子が各面54枚×4並列=5184枚貼付。衛星頭部端面には400MHzのテレメータアンテナ(UHFターンスタイルアンテナ)、頭部端面中央には三方傘型に開く電離層プラズマ観測用のプローブの支柱が装着、下端には136MHzのテレメータ送信&148MHzのコマンド受信用共用アンテナが外装。

引用:No.103(1972年5月)日本電気技報 宇宙開発特集 その1

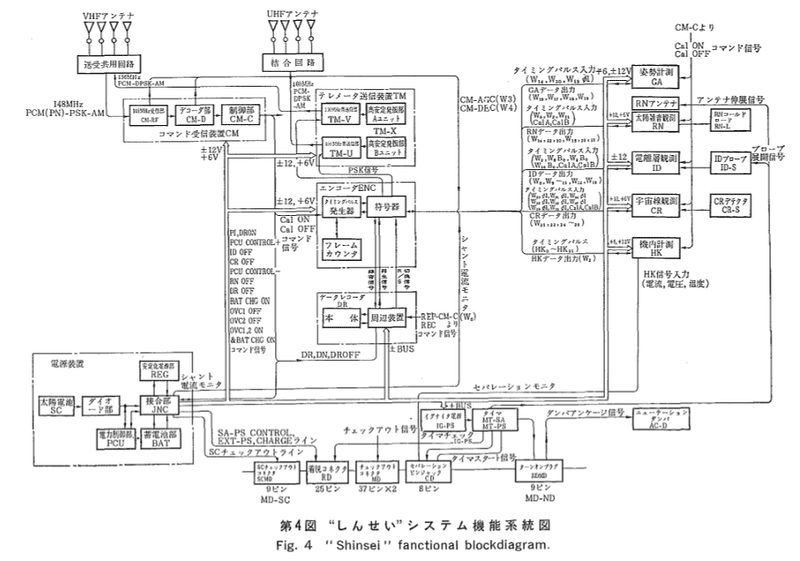

衛星内部の搭載機器(下図参照)は、主柱内部にデータレコーダ、400MHz高安定水晶発振器、 136MHzと400MHzのテレメータ送信機を縦に積み上げ、台形部には、その他の搭載機器を8個のブロックに分けて、各搭載機器は電気的接続のために計装配線を施し、それぞれ重量バランスを考慮して配置されている。

引用:No.103(1972年5月)日本電気技報 宇宙開発特集 その1

引用:No.103(1972年5月)日本電気技報 宇宙開発特集 その1

引用:No.103(1972年5月)日本電気技報 宇宙開発特集 その1

搭載機器

衛星用電子部品の選定には電子交換装置用高信頼性部品の経験の深い電々公社(現NTT)電気通信研究所が大きく関わっている。私の専門外なのと長いので詳細は参考文献に任せる。

①電離層プラズマ観測器

・電子密度、イオン密度を測るラングミュア・プローブ(円筒形)1本ずつ:計2本

・電子密度測定用のレゾナンスプローブ(円筒形)1本:計1本

これらは衛星の頭部パネルで傘状に開いており、プローブの付け根のパネルが電子温度を測る平面プローブになっている。

②太陽電波観測器

・5MHz&8MHz帯の太陽の異常放射観測用の太陽電波受信機

・衛星側方に突き出る約1.8mのホイップアンテナ1対で構成される

③宇宙線計測

・ヴァン・アレン帯より下方にある低エネルギー電子の観測用にAl薄窓のシンチレーションカウンタ(40keV以上の範囲を4段階に分けてエネルギーおよびスペクトラムが測定可能)

・衛星スピン軸およびそれに直角な方向の宇宙線(電子検出)を計測するGM計数管1個ずつ:計2個

・宇宙線バックグラウンドを計測するLionel112型計数管(全方向性ガイガー管)1個

④地磁気姿勢計

・フラックス・ゲート磁力計2個による衛星の磁界をスピン軸成分、軸に対して直角成分それぞれ測定

・CdSポテンショメータ方式の太陽センサによる姿勢決定

などなど…

参考文献

No.103(1972年5月)日本電気技報 宇宙開発特集 その1

M-4S-3による科学衛星“しんせい”の打ち上げ

※おまけ:当時のロケットの搭載機器の説明が下記にあるので比較すると面白いかも

https://jpn.nec.com/techrep/journal/archive/04.html

設計開発

各種設計

・姿勢制御系

「しんせい」含め古い衛星は、回転により安定姿勢を保つスピン安定型姿勢制御を行う。その際に使用したのがニューテーション・ダンパである。ニューテーション(最差運動)は、コマのように自転する物体の回転軸が円を描きながら振れる現象で、ニューテーション・ダンパはその振れを抑制する役割を担う。

「しんせい」では直径22㎝のFRPリングのチューブ内に水銀を封入し、ニューテーション発生時に生じる水銀の揺れがパイプとの摩擦により振れを収束させる仕組みになっている。

なお、実際には支柱部に、スピン軸に垂直な面内に置かれており、水銀も別容器に封入されたものがアンテナ・プローブの展開後にタイマーでリング内に導く形で運用されている。

引用:https://www.nomurakohsan.co.jp/wp-content/uploads/2021/05/Mercury_News_Vol.28.pdf

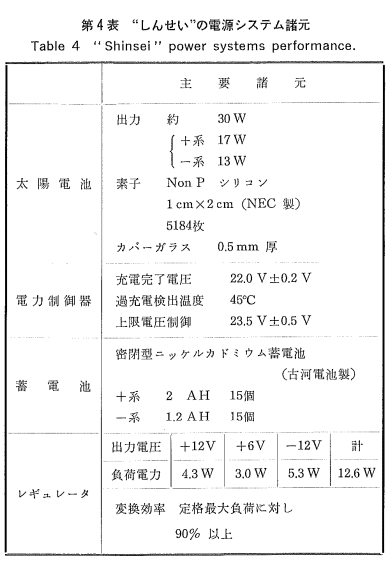

・電源系

「しんせい」では、衛星用完全密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池を用いており、太陽電池で日陽時に充電、日陰時に放電し機器に電力供給を行う。

打ち上げ前に充電をするのですが、長く動くように多く充電すると打ち上げ初期に過充電となり、蓄電池が過熱して損傷する。

一方で、宇宙線による性能劣化を考慮すると、充電をなるべくする必要があり、その塩梅が難しかったそう。「この衛星は科学衛星ではなく、電源衛星だ」との笑い話が出たほどだとか。(電離層観測衛星うめ、では電池の過熱による機能停止が起きたそう)

次に仕様について。過充電保護のため、蓄電池の充電完了電圧をおよび温度上昇を検知して充電電流を制御し、太陽電池出力に対して負荷が軽くなったら、バスラインの過度の電圧上昇を保護する自動制御装置を使っている。

なお、バスラインの電圧が充放電の過程で大きく変化するため、電圧変動率を小さくかつ電力変換効率の向上のためにトランジスタスイッチを直列に置くスイッチング型レギュレータを使用している。

出力5Wの25~100%の変動に対して、出力電圧変動は±24mV以下で、電力変換効率は最大負荷に対して90%以上とのこと。(よくわからん)

以上より、充電完了時の蓄電池容量は0~45℃で80~100%、バスラインの電圧は上限の23.5V±0.5V以下に制限される。

搭載されている衛星用完全密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池 に関する詳細はJAXAのリポジトリの資料に30pも掲載されているので、物好きは要チェック。

参考文献:No.103(1972年5月)日本電気技報 宇宙開発特集 その1

・コマンド・テレメータなど情報伝送

「しんせい」はPCM(パルス符号変調)方式を採用しており、搭載機器の動作モード・電源切替・地上局からの制御のコマンドなどを実行している。

使用モードは、①観測と同時にデータを送信するリアルタイムモード、②観測中にデータをレコーダに記録して地上からの指令により高速再生して伝送するストレージモードがある。

信号の再生は記録速度の19倍で1周分(90分)を5分で送信可能。テレメータデータの速度はリアルタイムで64ビット/秒、再生は1216ビット/秒でコマンド周波数は148MHz。

テレメータに関しては、136MHz & 400MHzの電波でPCM-PSK-AM方式による送信を行う。軌道追跡を行うために、キャリアのAM変調を70%にして、残留成分をドップラー周波数として観測できるようにしている。

136MHz送信機からは2種のモードの切替がコマンド制御によって可能で、400MHz送信機ではリアルタイムデータのみの送信が可能。コマンド符号は15ビットの擬ランダム符号をスタート符号として、スタート符号を循環して得られる符号を組み合わせて作られる15種類から成り立つ。

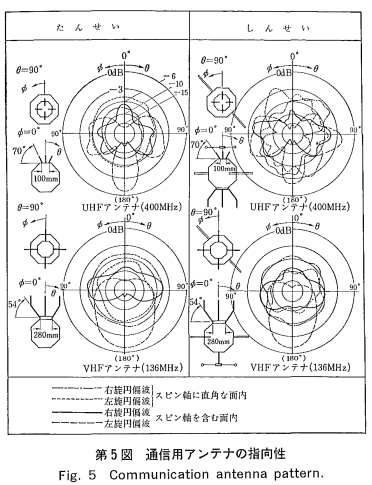

あと、通信アンテナとして、テレメータ送信用136MHz、コマンド受信用148MHzに共用するVHFアンテナ、テレメータ送信用400MHzのUHFアンテナの2種が使用されている。

一般に科学衛星の通信用アンテナの指向性は全方位に近いことが求められるらしい(理由は知らない)が、「しんせい」は外装物体が多く指向性が乱れて、複雑になっているそう。

「しんせい」には送受信共用アンテナに用いるVHF帯の超小型の給電回路が搭載されており、送受信共用回路として160gr(グレイン)(≒10g)/100ccの構造で、136MHzを中心に約25MHzの帯域幅で送信端から受信端へ36dB以上のアイソレーション(絶縁分離:回路にある部品やポイント同士を電気的or物理的に分離すること、らしい)が得られる。

エンコーダやコマンド一覧やチャンネル、細かい情報などが参考文献に大量に書かれているので、そちらを見ることを勧める。私には分からん。

参考文献:No.103(1972年5月)日本電気技報 宇宙開発特集 その1

・熱設計

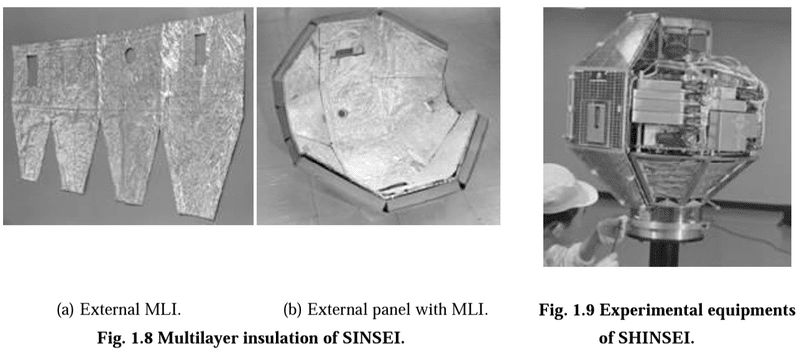

「しんせい」は外部との断熱のために外被パネルとその内面それぞれにMLI(多層断熱材)を実装し、搭載機器表面を黒色アルマイト処理することで内部温度の均一化を図った。

搭載電子機器のフライト温度は、許容温度範囲の20〜30℃、電池の温度は打上げ当初で-10〜50℃である。また、発生電力は約30 W、搭載電子機器の消費電力は約15Wである。

引用:科学衛星の熱設計の歩みと熱物性研究について

当時の運用は非常に大変で、太陽電池セルの過充電による温度上昇、姿勢制御がないため太陽光の入射方向が決まらないこと、ロケットの軌道投入精度の低さから生じた不正確な軌道6要素および日陰率の予測がつかないことなどが設計者を苦しめた。

この出来事とフライト結果から、日陰率や姿勢予測が困難な宇宙機に対して、熱入力が最大の時に高温最悪、日陰最大の時に低温最悪と決めて、搭載機器の許容温度範囲に収める熱設計を行うという現代にも繋がる知見に至った。

この成果は、宇宙機の熱設計の初論文★になったと大西晃先生は語る。非常に見てみたいが、閲覧可能な施設は限られる(東大、湘南工科大、ISAS、JAXAつくば、慶應)ようだ…(CiNiiの検索結果より)

★大西晃、他;第 1 号科学衛星「新星」の熱設計,第 16 回宇科連,(1972),33.

ちなみに、温度予測を行うための熱数学モデルおよび解析ソフトウェアの話もあり、解析プロセスは下記。

① 入力条件

-軌道 6 要素、宇宙機の姿勢、スピンの有無、各ノ−ド の形状、ノ−ド間の熱伝導結合係数・ふく射結合係数

② 地球の扁平差(摂動)による軌道要素の変化の計算

③ 宇宙機の位置・太陽方向の計算

④ 宇宙機各要素への外部熱入力の計算

-太陽光ふく射、地球アルベド、地球赤外ふく射

⑤ 宇宙機各ノ−ドの温度計算

⑥ 出力

解析プロセスは現代と比べると簡素ではあるものの、ほぼ同じだと思う。当時のスパコンは1軌道を50分割かつ宇宙機の温度のノード(≒計算点)数が15程度が限界だったらしい(アメリカは100ノード)。苦労が偲ばれる。

熱解析ソフトウェアThermal Desktopなどが現在よく利用されているが、これを考えるとずいぶん楽になったと思う。

・地上設備・追跡など

当時の宇宙開発事業団が有する衛星の追跡システムは東京天文台、宇宙開発推進本部、日立研究所、電電公社電波研究所の協力のもと構築された。具体的にはドップラー周波数と角度の測定により軌道を求めて追跡する方式が検討されていた。

ちなみに、当時の軌道位置決定精度の要求は10㎞以内である。多分、位置の共分散情報とかSP(摂動)ベクトルとかは考慮されてない。

そして、追跡データは勝浦、沖縄、内之浦のデータが宇宙開発事業団三鷹分室(軌道計算センタ)に送られ、軌道要素を算出したのち内之浦にも送信された。NASAの追跡網による支援も得られており、日本局の軌道計算の精度の確認にも活用されている。

このあたりの話は、下記資料に詳細に語られている。

科学観測用ロケットの発展の経過 7.観測ロケットの発達と科学衛星計画の進展*―私のノートから(その2)―

各種試験

・放射線試験

中性子放射試験は立教大学の原子炉を、陽子放射線は東京大学原子核研究所で実施された。また、軌道別にプロトン・エレクトロンの予測計算も実施された。

現代でも放射線試験ができる場所は少ないと思うが、情報が少ない中本当によくやったと思う。

自身の関わった衛星は、Co60による中性子試験をしたという記憶があるが、衛星専用の試験機ではなかったはずなので、依然として難しい部分であろう。

・振動&衝撃試験

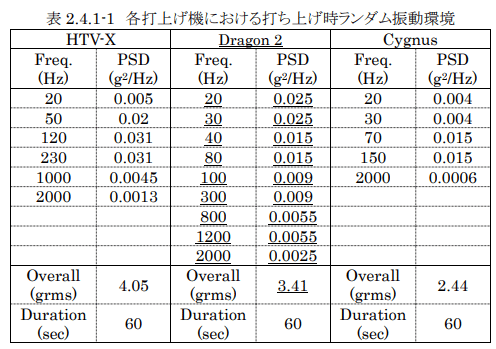

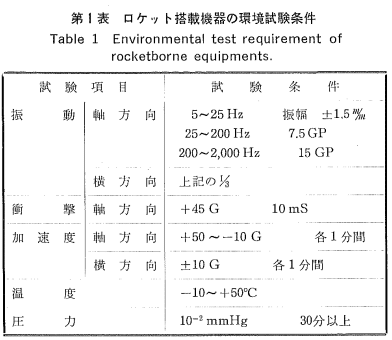

ロケットで打ち上げる際に生じる振動&衝撃に耐えうることを示す試験だが条件は下記。

振動試験

5~2000 Hz/s、軸方向に最大5G、横方向にプログラムして加振、各部の共振特性測定、衛星は通電し全動作チェック

衝撃試験

軸方向25G、横方向10G、衛星は通電し全動作チェック

L型サイズのモデルロケット(固体燃料)で打ち上げる模擬人工衛星CanSatの振動試験も軸方向に割と近い値で実施するし、実際にペイロードとして搭載する場合は下記くらいだし、試験の際には安全係数掛けるから、意外と似たようなもんかもしれない。(当時にQT、ATの概念があるか知らない)

超小型衛星放出インタフェース管理仕様書

ちなみに、当時のNECの資料でロケット搭載機器の加振条件が掲載されているが、上記に比べるとだいぶ厳しい部分もあるけど、むしろこんなものでは?、と思ってしまう。

今でこそ、振動試験は大学でもIMVさんのような試験の専門家の元でも行えるケースが増えてきたが、ゼロから作り上げたこと自体が凄いなぁとしみじみと。

一度、試験条件の見直しをJERGなど読み込んで検討した経験があるが、しんどかった。それがゼロからだと思うと、頭が爆発するね。

・熱真空試験&温度試験

宇宙空間は熱環境が非常に厳しい&高真空なので、これらに耐えうるか試験する。条件は下記。

温度試験

・-20~50℃、常温含む6点(資料によっては-30~60℃)

熱真空試験

・真空度:1×10^-6 [Torr]以下

・シュラウド★:-190℃以下

・太陽光、アルベド、地球赤外ふく射に相当 する熱入力を外被パネルに直接貼付したヒータで与えるスキンヒータ方式を採用

★冷暗黒環境を模擬するために真空容器内面に沿って液体窒素が循環する黒色のパネル

・予測軌道とドリフト(軌道位置のずれ)の間で熱入力の最大・最小の軌道を選び、衛星の姿勢をパラメータとして6モード(≒種類)の条件で設定。

・温度測定用熱電対:60点

・電気的総合性能試験も連続して行う

現代では熱真空試験だと擬似太陽を用いたソーラ法、パネルやライト・シュラウドなどで覆い輻射熱を模擬するIR法などがある。スキンヒータ法は安価で運用が容易だが、ヒータを用いるため局所的な熱入力になり、厳密ではないデメリットがある。

当時は、各パネルのヒータの熱入力の切り替えはタイマーを用いるなど工夫をされたようだ。

ちなみに、熱サイクル試験についての記載がなかったが、他の熱的試験の取り組みは気になる。

参考文献

宇宙機の熱設計 大西晃他編

科学衛星の熱設計の歩みと熱物性研究について

・その他試験

他にも機械的、電気的、組み立て、地上システムなど多岐にわたって試験が行われた。

▼機械的な試験

・機械合わせ:衛星組み立て、各部の合わせ工事、重量、重心測定

・動釣合試験:パネル梨、パネル付きで動釣合調整および測定、スピン試験

・慣性能率測定:ロール軸、ピッチ軸で測定

・対ロケット嚙合せ:M-4Sロケット3段目計器分以上を組み立て、電気部全動作干渉チェック、総合性能測定

▼電気的&システム試験

・電気総合試験:各部の電気的インターフェース,噛合せ試験、太陽電池を含む電源系総合性能試験、干渉チュック、総合性能測定

・GAS磁気バイアス補正および磁気能率測定:衛星全動作でGASデータ測定、磁気能率測定

・KSC(ケネディ宇宙センター)における総合システム試験:ロケットの組み立て前後のチェック最終データ測定確認、地上サポートシステムとの総合システム試験

・シミュレーション

衛星をなるべくダメージ少なく、長く、安定して運用するためには、シミュレーションを行い、運用計画を立てる。

当時も例にもれず、「軌道条件・姿勢変化・テレメータおよびコマンドに対する回線計算・温度予測・電力収支・放射線被曝」といった話や、信頼度予測・故障解析モードも行われた。

ちなみに、「しんせい」の信頼度は、目標寿命(Interest Life)3ヵ月で80%以上、1年以上で50%以上だった。最終的に3ヵ月運用という目標を大きく上回る1年半強も運用された。

その時の信頼度は計算したら一体どのくらいなのだろう。

故障解析については、①テレメータデータの正常範囲の明確化②故障の波及効果③故障発見方法④故障処理の緊急度⑤故障対策、について図表化。いわゆるFMEA相当のものを作っていた(概念自体は1950年代からある模様)。

打ち上げ~運用終了までの出来事

打ち上げまで

「しんせい」を搭載したM-4Sロケット3号機は、組み立て〜ランチャー装着までは順調に進んだものの天候不順による日程延期が生じた。

そして、早朝からの発射準備・動作チェックなどを経て、1971年9月28日13時00分(日本標準時)に、ランチャー設定上下角75°、方位角95°、無風時発射上下角78.8°相当で鹿児島宇宙空間観測所より発射された。

その後、近地点870km、遠地点1870kmの軌道に投入されることになる。

なお、当初の軌道投入予定は近地点710km、遠地点3160kmの予定だったが、当日の有効平均風速7m/s、風向:西北西ということで東に向けて発射するには飛翔経路が立つため、ランチャ上下角などを調整する必要があった。

しかし、風の影響による予測誤差が正負それぞれに振れても衛星が軌道投入できるようにするために、最終計算で標準発射角77.5°だったものを、75°に変更したのである。

結果として比較的風が安定したためか、計算に近い軌道になったとのこと。

クレジット:JAXA

運用期間の話

軌道に投入された衛星は、内之浦での受信で電離層プラズマ・プローブの展開、太陽電波アンテナの伸展およびニューテーション・ダンパの作動を確認後、運用に入った。

初期のトラブルとして、高度50㎞付近で衛星の先端に搭載された電子温度測定用の平面プローブが空力過熱で損傷したことが挙げられる。しかし、面白いことにプローブの支柱がスパイクの役割を果たして頭部パネルへの熱を遮蔽したのではないかという話がある。

他にも、第40周頃からCRのガイガーカウンターの一つが不調になったが、その他の機器は正常に作動した。

それ以外の話をすると、「しんせい」の周期は1時間53分で内之浦の視界に入るのは6~7回/日かつ受信時間は15~35分ほど。太陽光が当たらない日陰率は15~30%ほどで推移した。

温度状況だけ補足すると、打ち上げから1か月までは衛星内部の温度は正常かつ適温だったが、姿勢・日陰率などの変化により2か月後には搭載機器の許容温度範囲の下限(-10~50℃)を突破したのち温度上昇が見られた。

電力に関しても太陽電池の発電量が設計予測値に近い挙動を示したものの、アルベド(惑星からの反射)による若干の増加が見られた程度で放射線の影響も6か月経過時点では見られなかった。

スピン速度、各軸の回転角速度、各部の温度変化など時刻歴データは下記から見れる。

M-4S-3による科学衛星“しんせい”の打ち上げ

ただ、これらのデータは人間の手で処理されていることが今では考えられない点である。

衛星から送られてくるテレメータデータは、ペンレコーダー、アナログデータレコーダー、デジタルプリンター等に記録され、アナログテープも郵送しなければならないなど現代の90分とは比較にならない忙しさがある。

詳細はISASのサイトから苦労が垣間見えるので、ご覧あそばせ。

「しんせい」──日本初の科学衛星 | 日本の宇宙開発の歴史 | ISAS

試験衛星「しんせい」(後編)井上浩三郎

しんせいがもたらした成果

さて、肝心のミッションである観測結果については下記の通りである。

①電離層観測

南米大陸付近の異常な電離を発見。

※資料が全く出てこない(少なくとも日本語文献では)

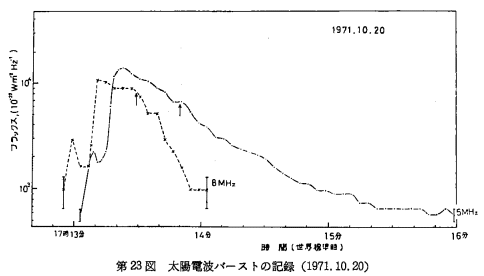

②短波帯太陽電波観測

短波帯の太陽電波の発生機構を明らかにした。太陽活動に伴って発生する8MHz・5MHzの電波の異常放射がそれぞれ太陽表面から太陽半径の4倍と6倍の距離から放出されたと見られている。

③宇宙線観測

中南米地帯(カリブ海付近の上空、高度1000㎞以下)で400keV以上の異常カウントを見出した(下図の一番上のグラフ)。これはヴァン・アレン帯より下側に低エネルギー電子が濃密な場所があることを示すことであり、主要な成果に含まれるものである。

他にも、1MeV以上の粒子のカウント数(中央のグラフ)、Lionel112計数管(下のグラフ)で計測したカウント数が記録されている。

右端のグラフの急上昇はヴァン・アレン帯の入ったことを伝えるもの

引用:M-4S-3による科学衛星“しんせい”の打ち上げ

特に南米上空の異常現象については、のちの「たいよう」衛星で詳細に観測されており、そのきっかけが「しんせい」の電子密度の観測だったそう。

科学担当の伊藤富造氏は「我が国の電離層直接観測についてのハイライトは初の科学衛星「しんせい」による電子密度の観測であろう。これまでロケットだけに頼っていたために時間的および空間的に限られた範囲しか得られなかった直接観測データがworld wideに、しかも昼夜にわたって得られるようになったのは大きな前進である」と語っている。

その他、地球磁場と衛星の残留磁気モーメントの相互作用によるスピン軸の回転速度の緩やかな時間変化が生じたことが報告された。具体的には、1週目のスピン速度が2.86rpsに対して、0.1rps/500周程度で減速していた。

これは①スピン速度減衰率と地磁気のスピン軸直角成分の大きさに相関があること②ロケットの飛翔データの解析&地上でのトルク測定から減衰トルクの主体が渦電流によるもの★、が分かっている。

★二宮 敬虔, 広川 英治, 科学衛星“しんせい”のスピン速度の減衰に対する地磁気の影響について, 日本航空宇宙学会誌, 1973, 21 巻, 238 号, p. 652-658

参考文献

M-4S-3による科学衛星“しんせい”の打ち上げ

「しんせい」の宇宙線観測 : quasi-trapped electronの空間分布

※「第68回国会 衆議院 文教委員会 第9号 昭和47年4月19日」でもその成果が取り上げられているのは面白いところ。

編集後記

以上、Webで取得可能な範囲で「しんせい」の生涯を述べてみた。昔の開発の様相を知るとともに現代の技術が如何に血と汗で出来ているかがよくわかった。

所々「今見ると幼稚な衛星なんだけど…」という研究者のコメントが出てくるのが、それを象徴する気がする。

開発が始まって約50年経っても、まだ未知な情報が多く、科学衛星だけでなく、はやぶさや最近世間をにぎわせたSLIMをはじめとする探査機(SLIMは小型月着陸実証機だが)などが必要とされる。

これに対して自分がどう関わっていこうか、出来ることは何か、考えていると楽しいが、悠長に構えられる状況でもないので、頑張ろうと思う。

とりあえず、これを読んだ人が当面の間は「しんせい」のことを覚えてくれている(イベント開催してもよいぞ!!!)ことを祈って筆を置く。

※本記事に使用される一部写真と文章はJAXA様の許諾を受けて掲載しています。

参考文献

★特に参考にした文献

M-4S-3による科学衛星“しんせい”の打ち上げ

科学観測用ロケットの発展の経過 7.観測ロケットの発達と科学衛星計画の進展*―私のノートから(その2)―

No.103(1972年5月)日本電気技報 宇宙開発特集 その1: 記念号アーカイブ | NEC

科学衛星の熱設計の歩みと 熱物性研究について

★公開情報

科学衛星「しんせい」JAXA 宇宙科学研究所

「しんせい」──日本初の科学衛星 | 日本の宇宙開発の歴史 | ISAS

試験衛星「しんせい」(前編) 井上浩三郎

試験衛星「しんせい」(後編) 井上浩三郎

しんせい観測計画

「しんせい」の宇宙線観測 : quasi-trapped electronの空間分布

科学衛星“しんせい”のスピン速度の減衰に対する地磁気の影響について

衛星用完全密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池

野村興産によるダンパの説明

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?