【論文備忘録】STEAM教育の"A”について考えたい

こんばんは、"もっちゃん”です。

今回は【論文備忘録】です。

前回の【論文備忘録】でも取り上げましたが、STEAM教育に関する論文です。

ある程度ネット上でも閲覧できる、pdfでダウンロードもできる、公開された論文を取り上げていきます。

⓪今回取り上げる研究:辻合華子・長谷川春生(2020). STEAM 教育における“A”の概念について. 科学教育研究 44巻 2号. pp.93-103

今回も科学教育研究に掲載された研究論文です。

①要旨

今回も本論文の抄録をそのまま転載させていただきます。

STEAM education is attracting attention in Japan as well as in other countries as an education to cultivate the qualities and abilities required for modern issues. However, in education policy-related documents in Japan, the concept of “A” in STEAM education has not yet been determined because of the confounding of ART and ARTS. Therefore, this paper aims to investigate and clarify the concept of “A” in STEAM education in the United States, the birthplace of STEAM education. As a result of the investigation, it became clear that ART has different meanings in the singular and plural forms, and STEAM education is practiced on the basis of its own educational theory. Because there is no concept of plural or article in Japanese, it is difficult to understand the difference. However, in the future, it will be important to understand the differences between the concepts of ART and ARTS and the thinking behind them, in order to further discuss STEAM education in Japan based on the respective educational theories.

簡単にいうと、

日本で言うSTEAM教育において、その"A"の概念が未だ確立されておらず、"ART"なのか"ARTS"なのか混同されている。それぞれいずれの文脈でもアメリカでは用いられているが、日本でも今後"ART"と"ARTS"の考え方の違いを踏まえてSTEAM教育について議論していく必要がある。

ということかと思います。

②"ART"なのか"ARTS"なのか

かねてよりSTEAM教育の"A"については議論されてきているように思います。

2020年の論文ということで、この論文はその議論の先駆的なものだったのかもしれません。

現在では、単に"ARTS"というよりも、日本語的にイメージしやすい“リベラルアーツ”として使われることが多いように感じています。

気をつけたいのは、本論文の主張としては

「"ART"なのか"ARTS"なのか論争に決着をつけたいわけではない」

ことかと思います。

個人的には「どっちなんだい!」と突っ込みたくなりますが、あまりに考えが広すぎて収拾がつかない問いのようにも思います。

③私の考える"A"

これはあくまで私の考えになります。

内容的に偏りもあるかと思いますが、あくまで一個人の意見としてみていただければと思います。

自分としては"A"は大本は"ART"なのではないかと思っています。

というか、そのように考えていた方が面白いかなー、と思っています。

なんとなく、今の日本では"ARTS(リベラルアーツ)"としてSTEAMのAを捉える流れがあるように感じています。(完全に私の主観的な感想です)

正直、他国と比較して"ART"の素養が乏しい気がする我が国。

最近になって“アート思考”や“デザイン思考”といった言葉が流行りつつありますが、それでもまだまだだと感じています。

そんな中"A"を“リベラルアーツ”と捉える動きは、日本的にはしっくりきてしまったのではないかと思います。

変な話、商業的にSTEAMを利用するとなったときも、より概念を幅広くとっておく方が利用しやすいとも思いますし。

今後広まっていくとしたら、なおさら"リベラルアーツ"的な見方ではないかと推測します。

④大谷(2021)から考える

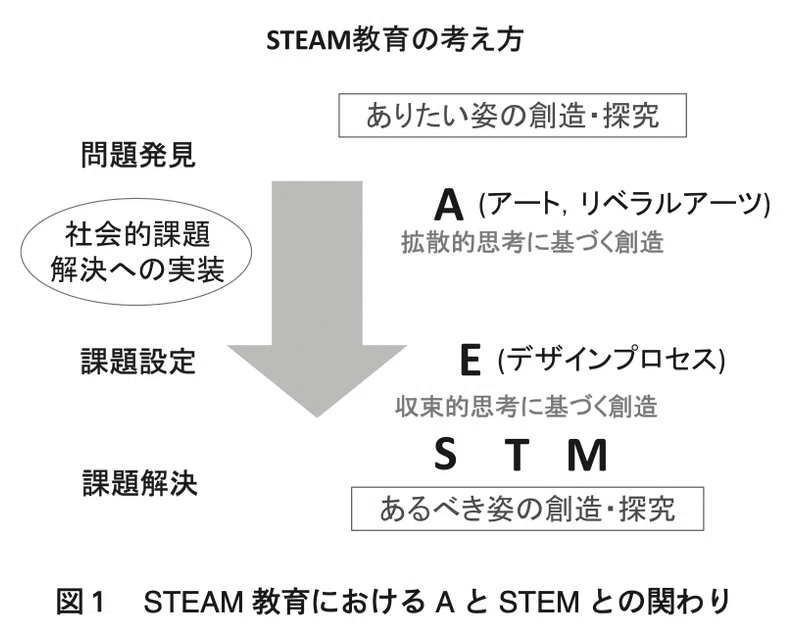

前回も取り上げた大谷(2021)論文の図に、以下のものがあります。

今考えてみると、前回取り上げた論文の方が後に出されたものになりますね。

この"A"を見てみると、ポイントは「拡散的思考」にあると思われます。

「拡散的思考」と考えると、それは"ART"なのか"ARTS"なのか、よくわからなくなってきてしまいます。

"ART"なのか"ARTS"なのか、という問いに決着をつける必要もないとは思うのですが、

STEAM教育を推し進めようとする割に、足元が固まっていない感は否めないように感じてしまう今日この頃です。

⑤これからどうする?

結局のところ、本論文の主張に行き着くのかもしれません。

本論文でも最後に

用語の概念について教育関係者の共通理解があやふやな状態のままにSTEAM教育を推し進めることには疑問がある

のように述べています。

まったくその通りだと思います。

ある程度"A"についての考え方を提示したいところだと思います。

あるいは、操作的に定義しても良いかもしれません。

今後STEAM教育について研究を進めていくとなったとしたら、ある程度自分の考えや方向性をもっていないといけないと感じました。

そんなことを考えた論文でした!

引用数もけっこうあり、多くの方が考えさせられた論文なのだと思います。

自分もいろいろな方にご意見を伺いながら、自分の考えを深めていきたいと思います。

自己紹介はこちらから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?