Keyball61からKeyball39に乗り換えて、慣れるまでにかかった時間は7日間。

以前の記事で紹介した通り、HHKB StudioからKeyball61に乗り換えて、使いこなすまでに30日を要した。

その後、Keyball61を十分に使いこなしたことで、よりコンパクトなKeyball39への乗り換えに挑戦することにした。

Keyball61とKeyball39の違い

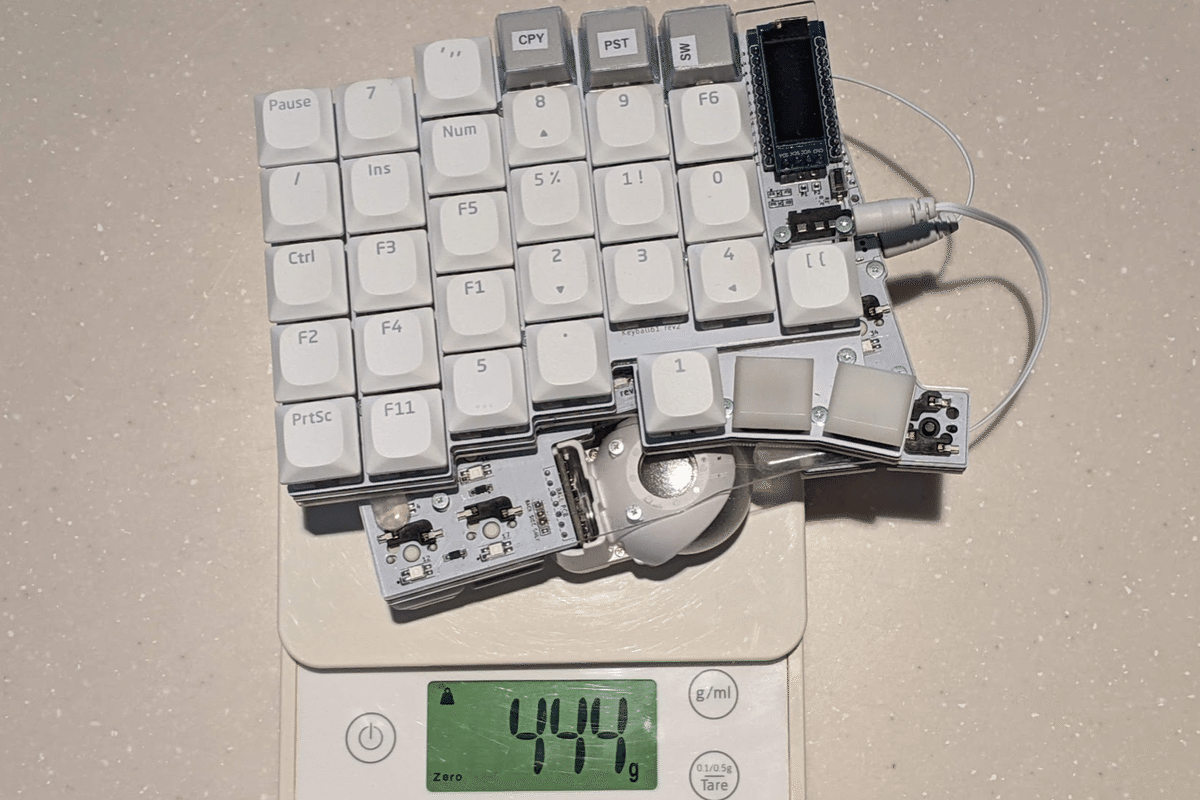

Keyball61

61キー

重量:444g(我が家の端末の実測)

サイズ:片側14.5cm x 12cm

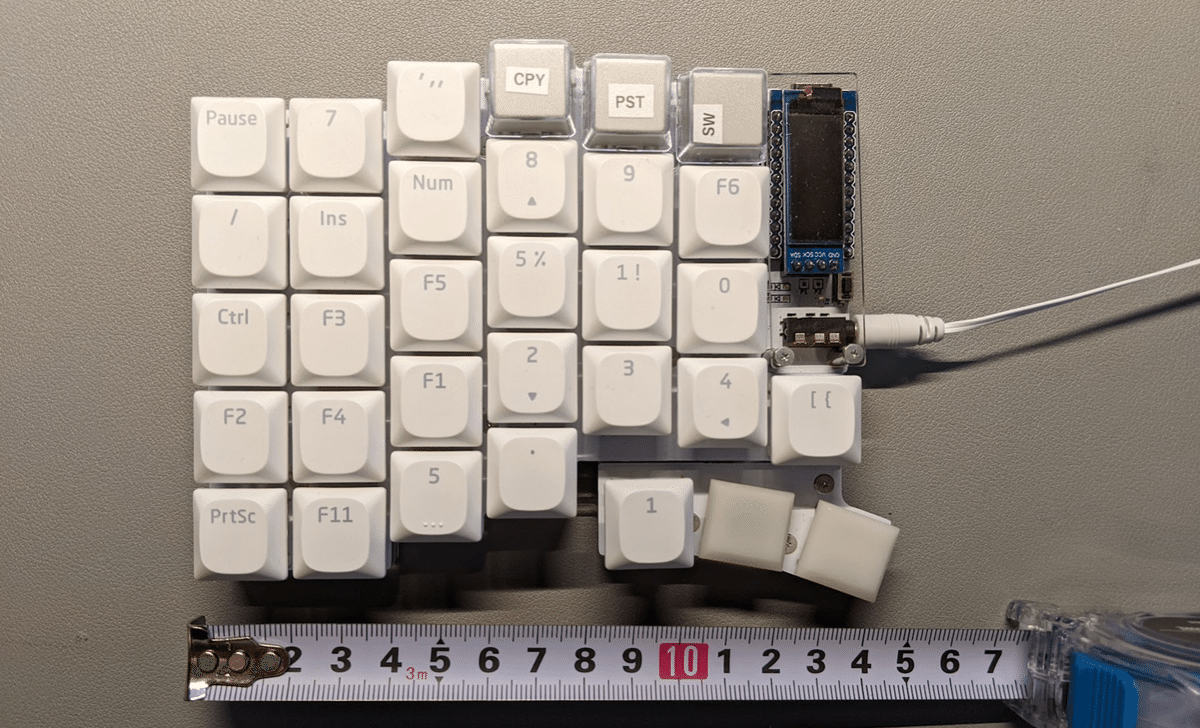

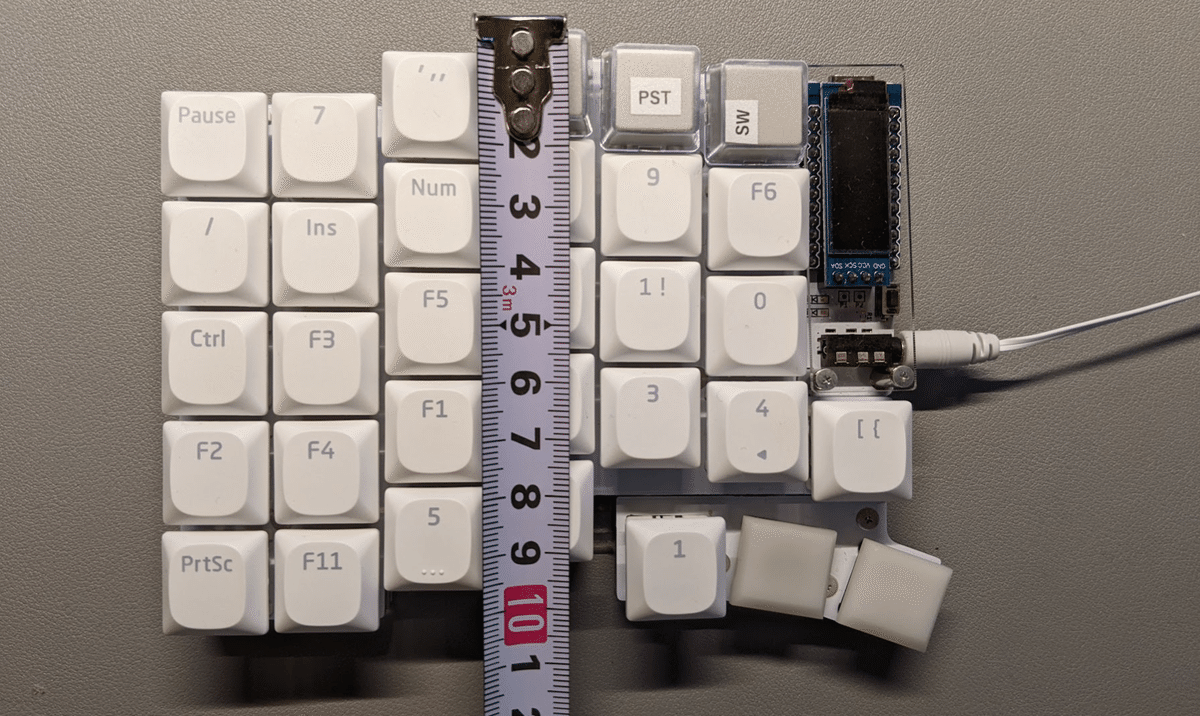

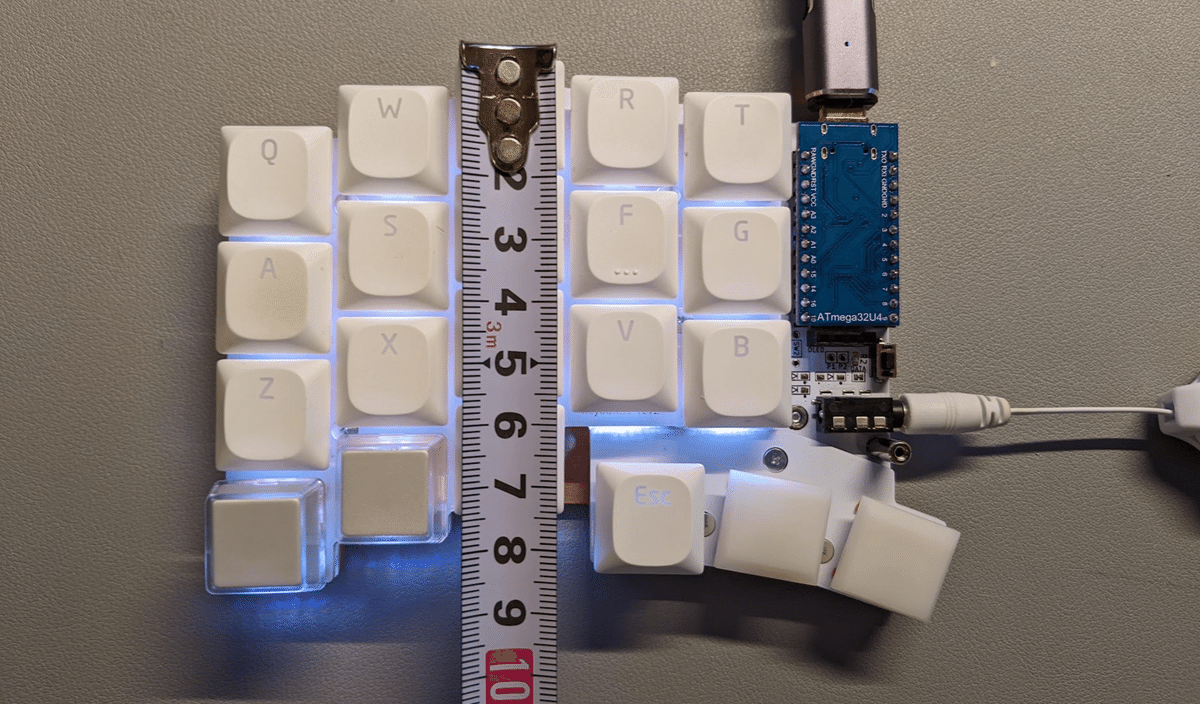

Keyball39

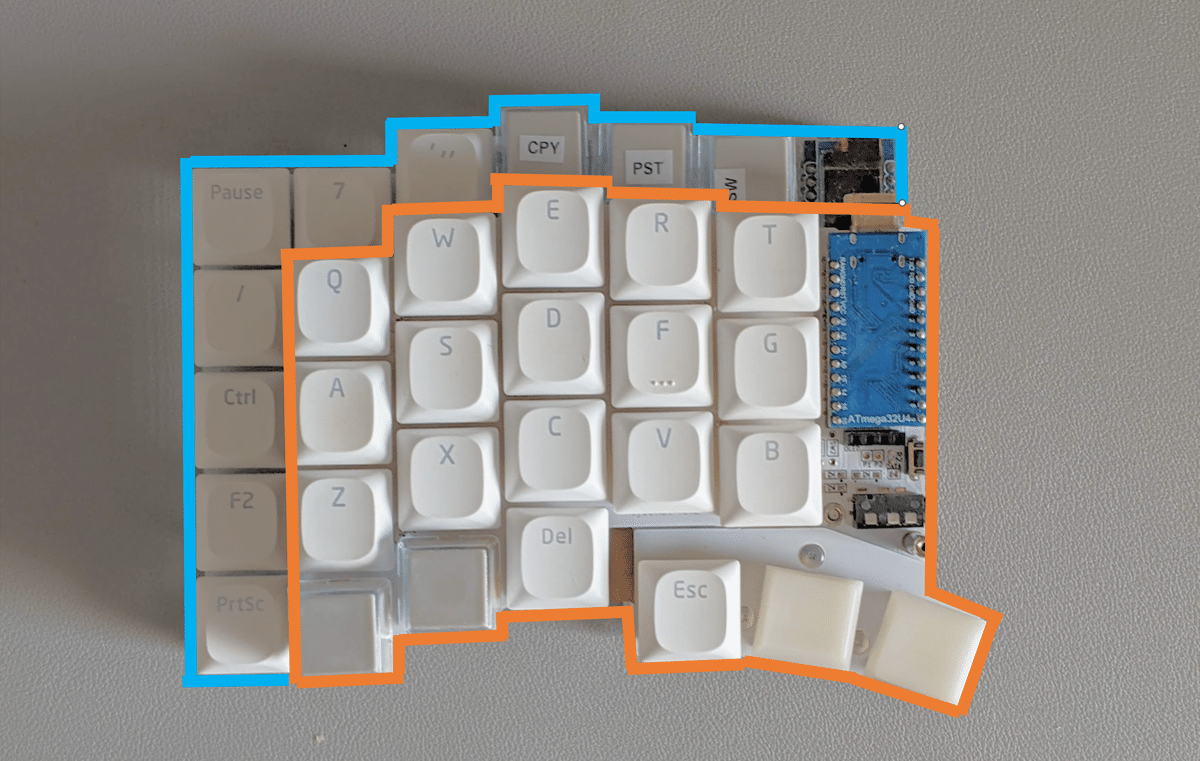

39キー。Keyball61と比べて、最上段と、一番外側のキー、真ん中のきーが少ない。

重量:297g(我が家の端末の実測)

サイズ:片側13cm x 10cm

2つの違い

持ち運びの際の大きさが一回り小さく・軽くなったと感じる。フットプリントを比べるとこのような感じ。

持ち運びケースは100均でなるべくぴったりのサイズのものを選んでいるが、このくらい違う。

ちなみに、Keyball61はipad mini用のケースであり、Keyball39はスープジャーのケースで代用している。

乗り換えの背景と動機

Keyball61を使いこなすことで、Keyball39のコンパクトさがより魅力的に感じられた。また、頻繁に持ち運ぶ必要があるため、より小型で軽量なキーボードへの移行を決意した。

Keyball39の購入と初期設定

Keyball39はメルカリで組立て済み購入し、1週間ほどで到着した。(メルカリで組立て済みを販売している方は、大体、落札後に作り始めるようなので、このくらいかかるのが普通のようだ)。

到着後はすぐに初期設定を行った。最初の設定はKeyball61と似ていたが、キー数の少なさからくる配置の違いに工夫がいった。具体的には、数値キー、Fnキーが全て最上段に設定できたKeyball61から、右手でレイヤーキーを押しながら、左手でテンキーを打つ方式に変更した。

慣れるまでの経過

1日目: 最初はキーの配置やレイヤーの設定に苦戦し、使い勝手の違いに戸惑った。

2~3日目: 基本的な操作に徐々に慣れ、ExcelやWordでの作業もスムーズに進むようになった。この頃、左手テンキー打ちで数字は問題ないレベルまで来れたが、使用頻度の高い「!」のような、シフト+数字 のような入力に苦戦。

4~5日目: 記号キーの配置を微調整し、設定の最適化に時間をかけた。この頃、一番使う記号である長音記号(ハイフン)がもともとのQuarty配列を無視してもベースレイヤーに入れることを決断した。また、右下のキーを背が高いスイッチ、キーキャップにして、マウス&テンキーレイヤーへの切り替えを割り当てた。これによって右手小指の付け根で、レイヤ変更ができるようになり、効率が上がった。

6~7日目: ほぼKeyball61と同じスピードで作業ができるようになり、記号や特殊キーの入力もスムーズになった。

Keyball39を使って感じた利点と課題

利点

コンパクトで持ち運びが容易

強制的にホームポジション以外にキーが無い状態になるので、ホームポジションから指が離れない

最上段のキーが無いことで、Keyball61で発生していた、最上段と二段目の打ち間違いが減った。

(手になじんだ時の達成感も最高)

欠点

キー数が少ないため、操作にかなりの慣れが必要

設定の細かい調整が必要で、試行錯誤含め手間と時間がかかる

まとめ

Keyball39に慣れるまでにかかった時間は7日間。これだけの期間で済んだのはKeyball61を使いこなしていたことが大きな要因。実際使ってみて、コンパクトで持ち運びしやすくなったことと、ホームポジションを崩さないで操作が完結するようになったことが主なメリットである。

デメリットとしては、キー数の少なさからくる操作の慣れ・工夫に相応の時間が必要な点が挙げられる。

Keyballシリーズの魅力はその多機能性とカスタマイズ性にある。今後もさまざまな用途に合わせて使用方法を模索していきたい。

残ったKeyball61はどうしようかと少し悩む。

片方ずつ使うこともできるデバイスであり、特定操作を贅沢に割り当てて、左手デバイスとしての活用を考えていこうかな。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?