嗤うノウゼンカズラ 1日目-夜

チェックインを済ませ、部屋に入ったアラン。兎にも角にもまずは部屋中を確認すると、内側からチェーンロックをかける。オートロックで外側から開けられないらしいが、それでも念のためだ。念のため、にしてはいささか心許ないのだけれども。窓もはめ殺しなことを確認して、一息吐いたアランは、そのままゴロンとベッドの上に大の字になる。今日一日の出来事にすっかり精神的に疲れてしまっていたらしく、そのまま瞼はだんだんと下がっていく。

「あー……荷物の整理しないと……Wi-Fiも繋げないといけないし……」

ベッドに大の字になったアランの口からやらないといけないことが出てくるが、その言葉はむにゃむにゃと覚束ない。半分以上睡魔に飲まれているような声だ。荷物の整理も、風呂もまだだし、夕飯も食べていないけど、と思いながらも、アランは手足を引っ張ってくる睡魔に抗うことなく眠りに落ちた。

・・・・・・・・

深夜。時計の長針と短針が十二を回ったくらいの頃でも、華やかな観光地は眠りにつかない。

冬のクリスマスホリデーシーズンではないから煌びやかなイルミネーションこそはないが、ライトアップされた街並みは昼とはまた違う顔を人々に見せている。居酒屋やバーの扉越しに聞こえてくる喧騒に耳を傾けながら、男は上機嫌に鼻歌を歌っていた。

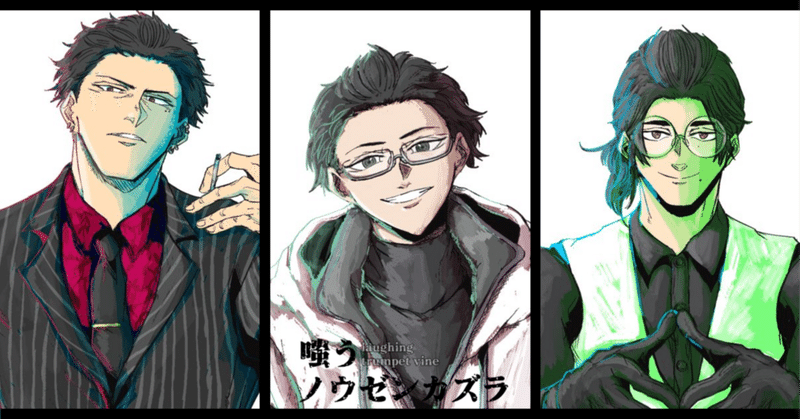

シャツにベスト、手袋を身につけた丸眼鏡の男は、昼間、アランとベルクが訪れた店のオーナーだった。彼は目を細めて、本当にいいことがあったのだ、と言わんばかりの表情を浮かべて歩いている。そんな彼の知り合いだろうか、店先で客を呼んでいる女が彼に声をかけてくる。

「美晴さん、なんだい、いいことでもあったのかい」

「あはは、分かっちゃうかなあ」

「鼻歌歌ってりゃ、嫌でも分かるね」

「さっきいいことがあったものだから、つい」

「そいつぁいいね。ついでに、うちで祝杯でもあげていかないかい? 今日はいい魚が揃っているんだよ」

「それは素敵なアイデアじゃないか。これで料金もサービスしてくれたら、最高なんだけどなあ」

「何言ってるんだい」

あんたこそ、うちに金をたっくさん落としていっておくれよ。

そう言いながら、女は美晴と呼んだ男を店内に招き入れる。人で溢れている店内だったが、カウンター前の一席が空いており、美晴は窮屈そうに高い体を縮こまらせながら座る。水の入ったグラスが差し出され、とりあえず生で、と美晴はビールを注文する。ジョッキで届くそれを待つ間に、美晴は周囲の話し声に耳をそばだてる。

やれ今日も旅行者が死んでいただの、最近は浮浪者が多いだの、観光客のマナーが低下しているなど、の声が聞こえてくる。いつも通りだなあ、と思いながら届いたジョッキに口をつける。

日本の大衆居酒屋チェーン店であるこの店には、だいたいが地元で働く人々が集う。しかし、旅行客の一部も――旅先でよほど食事で失敗したくないのか、酒が飲みたいのか時々訪れるのだ。そのうちの一人だろう、鼻のあたりにそばかすが散った、そこそこ顔の整った女性が声をかけてくる。すっかり酔っ払って出来上がっているらしい彼女に、連れだろう人物が、迷惑かけるなよお、と声をかけているが、面白がっているのか止める気配はない。

美晴がこのあたりで見たことがない女性だな、と思いながら、しな垂れてくる女のアルコール臭い息を我慢しながら微笑む。

「楽しそうだねえ」

「たのしいですよお! らって、おさけおいしいですしい、おにいさんびじんさんだしい!」

「ふふふ、うれしいねえ。お嬢さんも綺麗だよ」

「おじょうさんらってぇ! みえこぉ! あたし、きれいなおじょうさんらってよぉ!」

きゃあきゃあと騒ぐ彼女の甲高い声をよそに、美晴はジョッキに入ったビールを口に含む。刺身の盛り合わせをつつきながら、薄く唇を歪ませる。まるで、もうお気に入りのデザートが登場したかのような歪み方をしている。

未だきゃあきゃあと騒いでいる彼女は、その歪んだ唇に気がつくことなく、おにいさんってやさしいねえ、と騒いでいる。そうだねえ、と適当な返事をしながら、じゃあ面白いものを見せてあげようかな、と美晴はにこやかに笑うと、店員にお冷をグラスに注いでもらう。なになに、と興味津々の彼女と、彼を知っている常連客がそれに気がついたらしく、やいのやいのと騒ぎ出す。

いつもの見せてくれ、と騒ぐ周りの声に、はいはいとあしらいながら美晴はグラスをひょい、と投げる。重力に抗うことなく、水は床にぶちまけられる――そう、そばかすの女は酔った頭でぼんやりと考えていたが、一瞬、美晴の手が手袋越しに薄く光ったかと思うと、水はグラスを持ち上げて重力に逆らいだす。

え、え、と戸惑う女をよそに、よく知っている常連客たちがぴゅーい、と口笛を吹く。ぐるり、と美晴の周囲を一回転したグラスは、何もなかったと言わんばかりにカウンターの上に戻る。女は呆気に取られたまま、ぱちぱちと拍手をする。これがフラッシュか、と感動すら覚える。タネも何もない、純粋な超越した力を、周囲を笑顔にするために振る舞った彼に――女は一言で言えば惚れ込んだ。

ぽーっとした表情の女に、まぁた女を誑かして、と常連客らしい男の一人がばしばしと美晴の肩を強めに叩く。痛いなあ、と痛がってない声色で返事をする彼に、女はどうしたらこの男と一夜を共にできるだろうか、と考えを巡らせるが、その前に美晴のほうから声をかけられる。よかったらもっと面白いものを見せることもできるけれど、と言った彼は、もちろんお友達もご一緒にどうぞ、と連れのことも気にかけてくれる。完璧な気遣いに女と連れの女はオチた。

いいんですかあ、と図々しい声色で尋ねてくる彼女らに、もちろん、と美晴は笑顔で返す。そんなやりとりを聞いていた常連客が出たよ、と美晴の肩を小突いてくる。華のない生活に彩りが欲しいんだよ、と笑った彼は、持ち帰る予定の女たちの会計と自分の会計をまとめて支払う。そんなスマートな対応をしてくれる彼に、お金出しますよお、と連れの女が慌てるが、大丈夫だよ、と美晴はくすくす笑って、ドアをくぐる。

「近くに噴水のある公園があるから、そこに行こうか」

「わ、もっとすごそう!」

「いいんですかぁ?」

「もちろんさ。どうせなら、いい思い出を持って欲しいものね」

「きゃー! いってみたぁい!」

「やだぁ、お上手う!」

きゃいきゃいとはしゃぐ女たちを案内するように先を歩く美晴は、楽しそうに口元を歪める。

「最期はいい思い出を持たないと、腹の底から出てくる素敵な声が聴こえないからねぇ」

「? なにかいいましたかぁ?」

「ふふ、どういうのが見せ物として面白いかな、って考えていたんだよ」

「十分さっきのでもすごかったですよぉ!」

「本当、本当! さっきのも、十分すごかったですぅ!」

きゃー! と騒ぐ彼女たちを街灯が照らす公園に案内すると、どうぞ、と二人をベンチに腰掛けさせる。何が見られるんだろう、とわくわくしながら二人は腰をおろして、美晴を見上げる。楽しそうに目を輝かせている二人を一瞥してから、美晴はばっ、と両腕を開く。タイミングを見計らったように、彼の後ろにある噴水がぶわ、と水を噴き上げる。

街灯の灯りに水飛沫が反射して、夜だから見ることができる美しい光景に二人はぽうっと惚けた様子だ。そんな二人に満足を覚えながら、美晴は指を一つ鳴らす。ばちっ、と激しく黒い手袋越しにでも分かるほど激しい閃光が一瞬走ったかと思うと、彼の両手に水の塊が浮かぶ。何もないところから出てきた水に、二人は驚きの声をあげる。

美晴はふわりと笑うと、ショーはこれからだよ、と楽しそうに水を放り上げた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?