Pane carasau-パーネ カラザウ

食べ出したらやめられない、病みつきになってしまう私の大好きなサルデーニャの

パン、Pane Carasau-パーネ カラザウのおはなしです。

“Carasature”と言うのはサルド語で“2度焼き”-つまりパリパリする、の意味で

カラザウの名はそこから来ています。でもイタリア本土などでは楽譜パンとしての方がよく知られています。楽譜のように薄い、ということと食べるとパリパリと

音がする、ということからそう呼ばれるそうです。

パーネ カラザウはヌラーゲから発見させたことにより、ヌラーゲ文化の時代

(紀元前1800年~)にはつくられていたと思われます。

また、古代エジプトの遺跡から見つかったとも言われています。

ヌラーゲ時代を経て、島の内陸部、バルバッジャ地方で羊飼いが放牧のため長く

家から離れるときに持って行くために日持ちのするパン、ということでつくられる

ようになりました。

パーネ カラザウの基本材料となるのは粉、水、塩、酵母。

粉はふたつのタイプがありました。ひとつは硬質小麦を使ったものでこれは裕福な

家庭で使われていたもので今でも残っているのはこのタイプです。

もうひとつは羊飼いなどの比較的貧しい家庭で用いられていた、大麦粉または麸を

使ったもので、今ではほとんど見かけません。

パーネ カラザウつくりはかつてひとつのイベントでもありました。

少なくとも3人の女性が集まってつくられ、彼女たちはオリーブオイルやチーズ

などを物々交換する友達同士や近所の人たち、親戚たちでした。

〜パーネカラザウが出来るまで〜

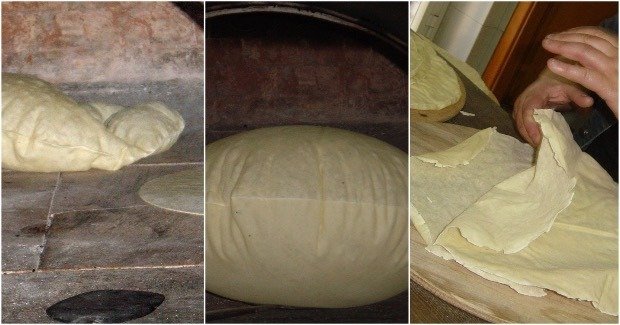

生地を練り、折りたたんで発酵させるために寝かせる→薄さ2mmほどに伸ばし、

直径15~40cmの円形にカットし、厚手に布に一枚一枚挟んで再び発酵させます。

これで長い発酵時間を経てようやく一度焼きする準備が整います。

その後、約500℃のかなりの高温になった石窯に生地を入れるとすぐに膨らみ始めクッションのようになれば取り出す→取り出したばかりの熱々の生地の厚さを2枚にはぎます

はいだばかりの生地はパーネ レントと言い、まるでクレープのようでサラミや

チーズを挟んで食べると美味しいです。ただ、日持ちはしないので売られることはなく、焼いているところに行かないと食べられません。

何枚も薄い生地が貯まれば、ようやく二度焼きにします。

生地を再び石釜に入れ、焼き色がつけばパリパリのカラザウの焼き上がり!

この二度焼きの行程を-carasatura-カラザトゥーラと言います。

シンプルなパーネ カラザウですが、2度焼きのときに塩とオリーブオイルを垂ら

して焼く、Pane Guttiauと言うパンもあります。

“Guttiau-グッティアウ”はサルド語でGoccia(微量)の意味でオリーブオイルを

少し垂らすことからこの名前がついています。

パーネ カラザウは食事パン、パーネ グッティアウはアンティパストやおつまみ、と言った感じでしょうか。

次回のレシピ投稿ではこのパーネ カラザウを使ったお料理をご紹介します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?