2023年 芝中① 算数分析

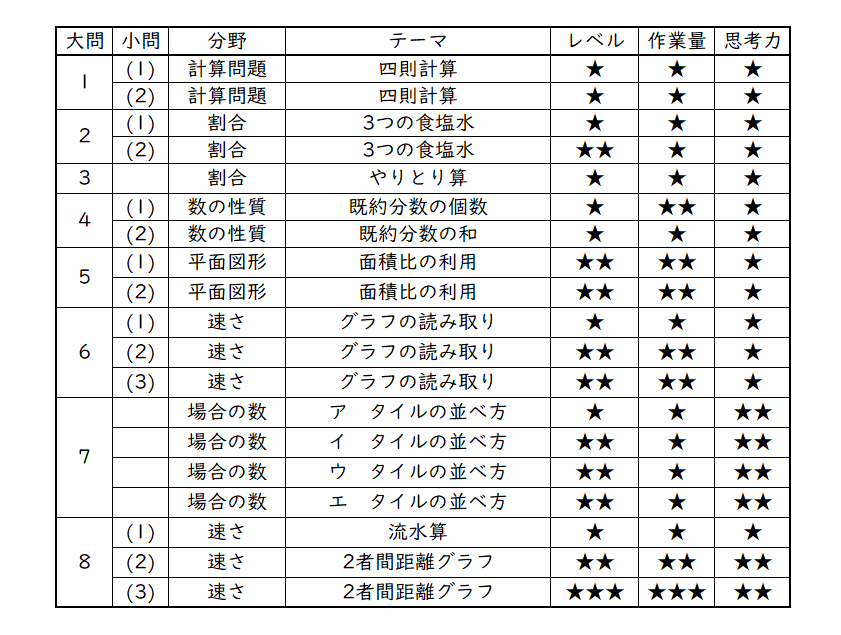

設問分析

芝中の算数は、大問数が多く形式的には青山学院中や慶應普通部と似た構成でしたが、ここ数年、大問数が減りつつあります。

2021年まで→およそ大問10まで

2022年→大問9まで

2023年→大問8まで

ただ、算数の入試はマラソン等とは異なり、常に一定のペースで問題を解くわけではありませんし、合計の小問数はあまり変わっていませんから、そこまで出題の傾向の変化ととらえる必要はないでしょう。

次に平均点ですが、本年度の結果は以下のようになっています。

受験者平均点 48.5点

合格者平均点 59.3点

この結果は、例年と比べるとやや難しめの回だったといえます。これらを踏まえて、一問一問みていきましょう。

大問1 計算問題

芝中では毎年2問出題されます。やや長めのこともありますが、確実に2問とも正解しましょう。(1)は工夫をすべき計算。

大問2 食塩水

3つのビーカーの問題は、2つずつやってもよいが、やはり面積図を利用すると強い。(1)(2)ともに正解しておきたいですね。

大問3 やりとり算

やや複雑に設定された問題だが、合計52個という条件もあり自信をもって答えたい問題。分数は使わないで処理する習慣をつけましょう。

大問4 数の性質

芝中を受験する生徒であれば、何度も解いたことのある既約分数の個数とその和。合格するためには両方とも正解することは欠かせません。

大問5 平面図形

有名問題だが、手が止まってしまった受験生もいたかもしれない。補助線を適切に引くか、面積比を利用するかのどちらかで解きます。(2)を考えると面積比を利用してよかったかも。この2問が正解出来ればおそらく合格点には乗っているでしょう。

大問6 速さ

グラフを用いた速さの問題。(1)だけ合っていれば平均点には届きそうな問題です。(2)以降は数値も難しく、いったん後回しにする勇気も大事だったかもしれません。

大問7 場合の数

芝中の場合の数は難しいです。難関校の場合の数として、①計算するもの、②書き出すもの、③計算しつつ書き出すもの、④書き出しつつ計算するもの、とありますが、本年の問題は③の印象でした。線対称を交えたやや高度な問題ですが、答えは比較的求めやすい数値になる問題です。正答率は高くはないでしょう。全問出来なくても合格点には乗ると思います。

大問8 流水算

流水算をテーマとするが、グラフの読み解き問題。芝中受験生にはやや厳しかったと思われる。(2)までは解ききりたい。

大問6以降はかなり難しい問題が並んだ印象ですが、合格するためには大問5までと、大問6以降の(1)を正解することが王道なように感じます。例年と比べると速さが2題あったりと難しい問題が並んだ印象がありますが、やはり、基本的な問題を確実に正解できた受験生が合格を手にしたのではないでしょうか。

芝中に合格するために

初めて取り組むと難しい問題が目につく印象のある芝中の算数ですが、合格に必要な問題を見ていくと、やはり基本問題の習熟度で勝負が決まります。2/1を受験するか2/4を受験するかでも合格するために必要な実力は若干変わります。

2/1の受験生は(芝中を第一志望とする生徒が多い)、★1の問題を確実に解ききりましょう。そのうえで、★2の問題を過去問を通じてレベル感を確かめ、取れるだけ取る、あきらめるものはあきらめる練習をするとよいでしょう。分野のお話をすると、芝中は場合の数が難しいことが多いです。一方で、平面図形・規則性・グラフ問題は勝負を分ける問題となりやすいです。このあたりの分野はやや難しい問題まで普段から取り組んでおき、深い理解を求める学習をしておきたいですね。

2/4で受験する場合は、★1の問題は落とせません。その上で、★2レベルの問題も十分自力で解ける状態にして臨みましょう。2023年度は2/4の入試もかなり難しかったようですが、やはり合格者は60%~70%しっかり得点してきます。また、上位の学校を第一志望とし、芝中を併願とする受験生は、とにかくミスが少なくなるように丁寧なアプローチを心掛けましょう。

解答までの道筋を残し、出来れば担当の講師に添削をもらい、必要があれば修正していくことでよりミスを防げるようになります。「なんとなく」「合っていればOK」では、本番の失敗の可能性が上がってしまいますから、「普段からベスト」を目指して取り組みましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?