2023年 東京学芸大学附属竹早中 算数分析

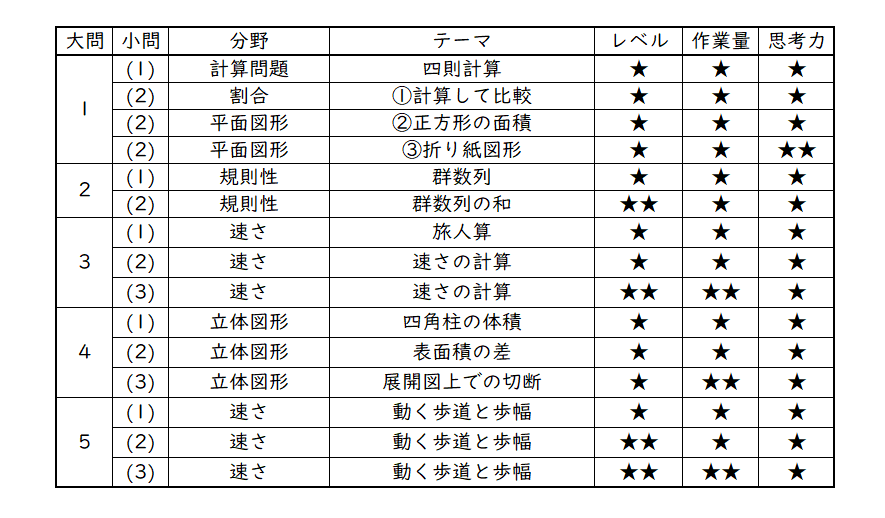

設問分析

2023年の東京学芸大学附属竹早中の入試を振り返ります。全体的な難易度としては例年通りであり、比較的問題も毎年似たようなラインナップになります。今年はその中で速さの比重が多かった年でした。

一問一問は基本問題で、模試でも中間あたりの大問で見られる問題のレベルですが、今年は動く歩道の問題の出題もあり、全体的な処理量も多く感じました。算数で苦労した受験生も少なくなかったと思います。また、試験時間が30分であるため、全体的にどう配分していくかも問われる試験です。

大問1 小問集合

(2)③が折り紙を折った後に切った図形の形を探る問題。短時間で済ませて先にいきたいところ。

大問2 規則性

見慣れた典型題ですが、ミスが怖い大問です。和も完璧に求められるようにしたい。

大問3 速さ

グラフの読み取り問題。すべての速さが求まるため、素早く正確に計算する処理力が求められます。

大問4 立体図形

四角柱の体積、表面積の差、展開図に切断面を記入など、効率的な作業が求められる大問です。合わせて5~6分で処理するのは結構大変です。

大問5 速さ

動く歩道と歩幅に関する問題。普段から解き慣れていないと不安だった受験生も多いでしょう。問題のレベルは基本です。

学大竹早中に合格するために

学大竹早中は国立大学の付属校としては珍しく、思考力系の問題が少ない入試となっています。その分、試験時間30分の中で約15問を処理していかなければいけないので、適切な処理力・対応力・判断力が求められます。

一方で、一問一問のレベルはそこまで高くないことと、一度は取り組んだことのあるテーマが多く出題されます。例えば、本年でいえば大問2の数列の問題は確実に正解しなければなりません。また、大問2(2)の数列の和や大問4(2)表面積の差、(3)展開図上での切断は作業量が多くミスも起きやすい問題です。これらの問題への時間のかけ方も重要です。

仮に解ける問題でも、かかる時間と正解する確率と相談して取り組まなければなりません。この辺りは国立附属中の入試らしいなぁと感じます。

さらに、大問3の速さのように、序盤の設問で間違えてしまうとそのまま残りの設問が解けないということになりかねません。このあたりの注意深さも大切です。過去問でのトレーニングが効果的でしょう。

普段の学習では、とにかく基本問題の解法を確実にマスターすること、そしてそれを再現できるようにしたいです。近年では少しマイナーな解法も登場することがあります。ある程度幅広く学習しておきましょう。特に、速さ、平面図形、立体図形、規則性は重点的に学習しましょう。

過去問を始めるのは10月以降がひとつの目安です。試験時間も短く、逆に取り組みやすいので焦ることはありません。とにかく基本の徹底をはかりましょう。

<まとめ>

試験時間が30分と処理の正確性と素早さが求められる。

頻出分野は速さ、平面図形、立体図形、規則性など。

過去問でのトレーニングが有効だが、基本問題の解法の体得を徹底すること。

過去問は10月以降でOK。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?