保有銘柄紹介 | GMOペイメントゲートウェイ【3769】

まずはPF10%前後を占める組み入れ1位(3/19時点)のGMOPGだ。

カテゴリー:グロース/サービス業

GMO系のBtoBカード決済代行会社。ECサイト向けに与信処理代行、後払いも展開している会社である。

連続最高益。そして公共機関を含むあらゆる会社に対応しようとする抜け目のないEC代表優良銘柄。強すぎる子会社。見ていきましょう。

事業概要

①決済代行事業(70%)②金融関連事業(28%)③決済活性化事業(2%)の3つのセグメントから成り立ってるが主に①②について解説する。

1-1. 決済代行事業(売上比率70%)

①オンライン, 継続課金分野

ECやデジタルコンテンツ、公共決済での決済に対し総合決済提供。銀行PayやQRも。

②対面決済事業

一般消費者が事業者からカード払い等で商品を購入し、クレカ会社の与信審査→支払い受け→事業者へ入金までの期間にクレカ会社と事業者の決済の代行を行う。クレカ会社が消費者に支払う購入代金から引く手数料を収入源としている。

社会的意義は?:異なったクレカ会社(VISA,JCB,Suica...)をまとめてくれるので事業者は各会社と契約する煩雑さがなくなる。

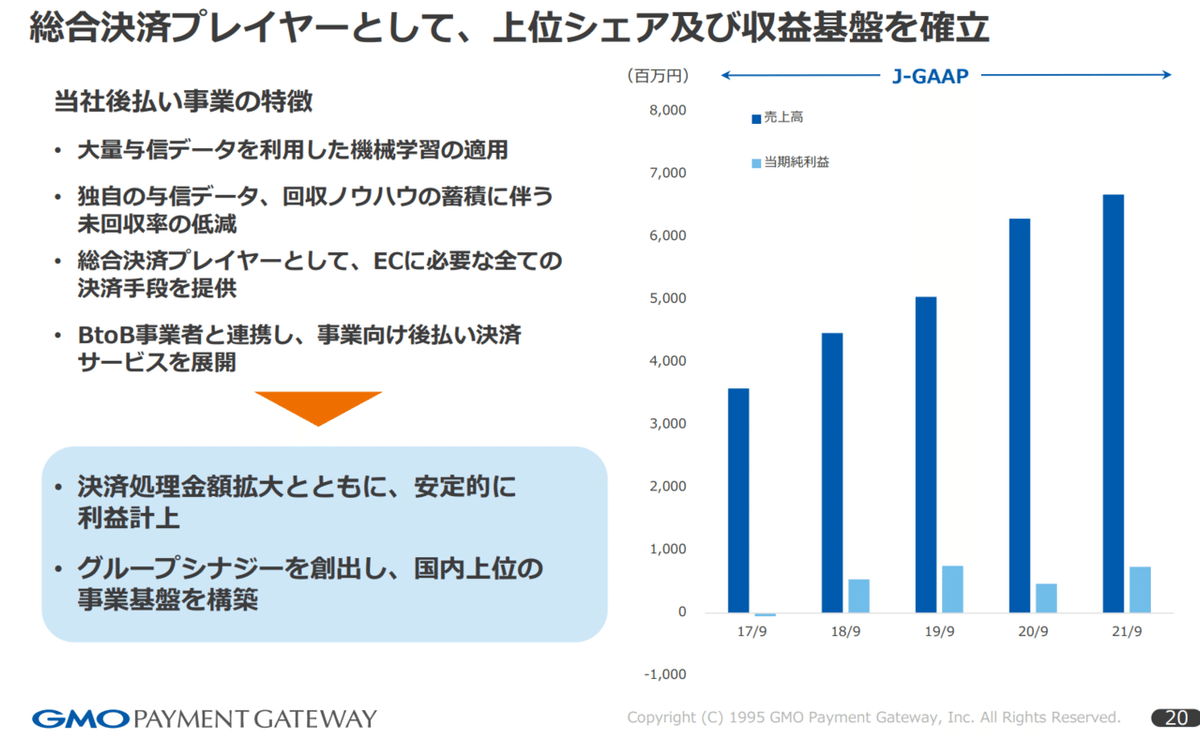

2-2金融関連時事業(売上比率28%)

GMOペイメントサービス(100%子会社)による、新たに力を入れている事業。決済代行業→決済業者へ転換目指す。1-1で決済業者が行っていた与信や立替え払いを一括で行う。

リスクを引き受ける分、分割払いの金利収入は最大15%を得る。

市場環境(キャッシュレス)

2021.9 三菱UFJ R&C消費者庁向け資料より

【現状】

日本

29.7%(5年で+11.5%)

コード決済市場に関しては4.2兆円となり、1年で3.5倍成長を遂げた(2021.6.2 ITmedia記事より)

世界

韓国:96.4% イギリス:68.6% 中国:65.8% アメリカ:47.0%

どの国も国を挙げてキャッシュレス化に取り組んでいる現状がある。日本も例外ではなく大阪万博2025までに40%に高める目標。

マーケット規模も拡大真っ最中である。クレジットカードに限る話にはなるが、VISAとMasterCardの2社のシェアの合計は98%(2019年時点)と飽和状態ではあるが、VISAの売上高成長率はコロナ禍を除けば+10%成長を維持している。

【将来】

日本

先述した通り経産省は2025年までにキャッシュレス決済比率を40%、将来的には世界最高水準の80%を目指す意欲的な姿勢を見せている。また、海外の高いキャッシュレス率を考慮するとインバウンド需要を狙う政府としては普及を迫らざるを得ないだろう。

世界全体

コロナ禍による新しい生活様式によりキャッシュレス決済が浸透してきた。大きな買い物だけでなく、少額の買い物にキャッシュレスがよく用いられるようになった。現にPayPayによる決済数はコロナ発生から+50%成長(コロナ前は+30%成長)となり、キャッシュレス化に拍車をかけた。

まとめ

日本に限らず、世界全体でキャッシュレス普及×DXによるマーケット拡大により、キャッシュレス化はまだまだ発展途上である。

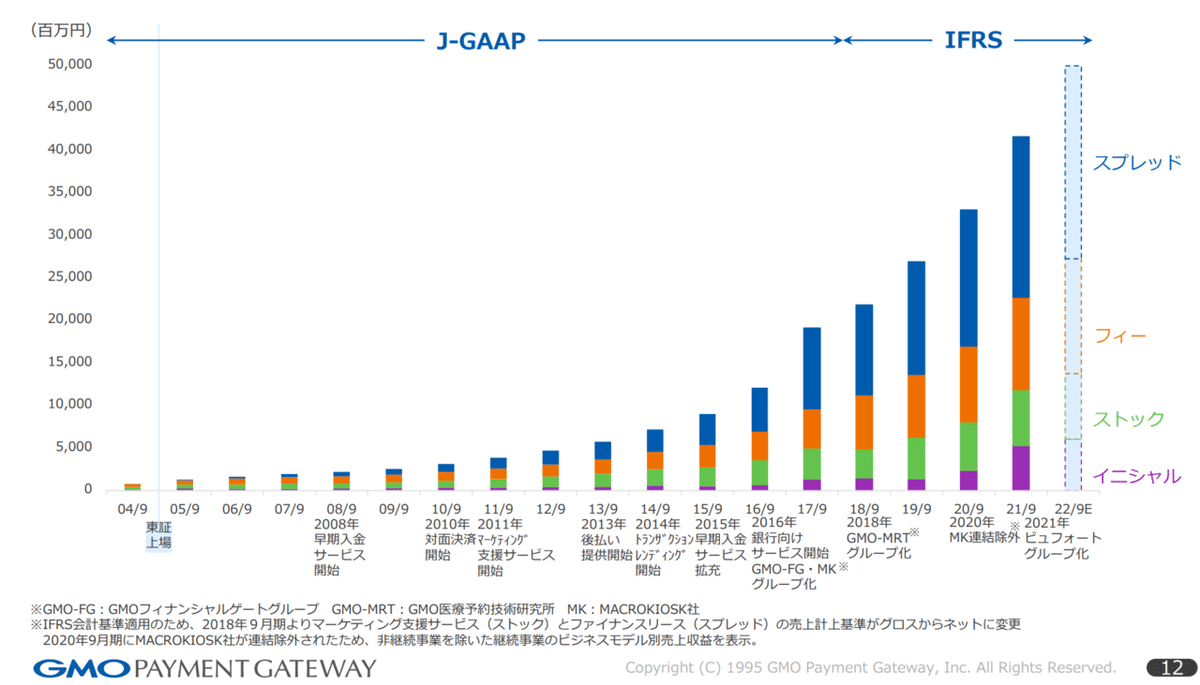

業績

直近2022年第1四半期の売上は11857百万(+21.4%) 営利4299百万(+31.8%)であった。営利率は32.0%→34.7%と収益性を維持した好決算であった。これで2002年以降連続増収(20期中4期以外は+20%以上成長)という驚異的な伸びとなった。来期通期の予想は50000百万(+20%)営利16234百万(+25%)の予想をしている。

セグメント別

セグメント別に見ても

①決済代行(70%):+24%

②金融関連事業(28%):+11.7%

③決済活性化事業(2%):+37.8%

と隙間のない高い成長であった。トップラインの伸びが衰えていないことが素晴らしい。

強み

①盤石な顧客基盤

日本全国で36万店舗以上。

特に早い時期からNHK、国税庁や銀行その他公的機関、給与にもサービス提供を意欲的に展開し、先行者利益がある。一企業からインフラ化を目指しさらなる拡大と社会貢献が期待される。

②高い参入障壁

(1) あらゆる決済手段に対応(クレカ.後払い.交通機関.端末レス)

(2) サポートが手厚い

(3) 蓄積された実績

(4)産業依存がない→現にコロナ禍では、旅行決済(-95%)を他の6産業(+45%~+110%)成長でカバーした。

③高く強固な収益性→目次:収益性で解説

収益性

営業利益率: 32.5%(同業でもトップクラス) ROE:18.3%

収益モデルは特に主力の決済代行事業に注目してほしい。

フロー収入と呼べるものは①のイニシャル収入くらいであり、残りは加盟店や決済量の増加により継続して増加するストック収入に近い形である。直近の2022年第1四半期の決算説明資料によると、まん防があったにも関わらず、主要KPIである稼働店舗数は13万店(+16.1%)で、第1四半期のみでの決済数は11.2億件、処理金額は2.6兆円(両数ともに+33.8%)となった。

事例(収益性、事業規模の高いSMS選択払い)

steraは三井住友カードと共同開発した決済端末であり特長が3つ。

①多くの決済手段 ②初期費用不要のサブスク ③会員証やスタンプカード機能など、集客アプリもこれ一機で充実

リスク・競合

①GMOインターネット株式会社との親子上場である(PGは子会社)

→親会社が40.72%所持 (1/3以上持つと特別決議拒否権持つ)

→しかし親会社への依存度は現在低く、少数株主との利益相反防止のため、取引は行わない方針になっている(有報より)。

②情報流出

→強化中。自社グループすべてを情報セキュリティ管理のグローバルスタンダード基準とされるISO/IEC 27001:2013を上場決済代行業者として初めて承認済み。またクレカ業界のグローバル基準も2008年以降毎年認証更新済み

③ZOZOTOWNの乗り換え懸念

→同社は12.1%の取引先であり、ZOZOがYahoo!傘下になったことによるソフトバンクペイの利用懸念

→しかし、利便性や乗り換えコストの面で当面先・継続である予想

④法令規制

→特にBNPL(金融関連事業一部)は貸し倒れリスクや健全性の面で海外で規制強化の波が出てきたので、その波及リスク

⑤競合について

→現在GMOPGは他社よりも、ニーズ解決力や信頼性利便性の面で差別化を実施しているが、新しい革新的技術や模倣企業が現れない限りは当社のプレゼンスに影響はないだろう(有報)

将来予測

世界で特に急拡大するBNPL(Buy Now Pay Later)市場への拡大を狙う。当事業は金融関連事業のGMO後払いに含まれる。BNPL事業はリスクが高く与信ノウハウが不可欠だが、GMOPGの長年蓄積されたノウハウはBNPLにも生かされることだろう。また、利益率がかなり高い事業であるのでBNPL市場の拡大は利益率の拡大にもつながる。

また、直近目標としては営業利益250億(2021は130億)でありCAGR(年平均成長率)=+25%継続を目標としている。相浦社長は有言実行してきた。これからにも期待したい。

株価分析(3/21時点)

①PER 86.1倍(過去3年平均103倍) PBR15.72倍(過去3年平均23倍)

時価総額9018億円

②株主構成(浮動株2.3%, 特定株65.5% 外国比率32.4% )

③世界最大手運用会社BlackRockが2020.8に5.84%の大量保有報告

→つまり、①過去平均より現状割安、②③頻繁に売買される浮動株比率が低く、親会社を中心とした安定株主が多く、海外からも注目されている

Exit戦略 3/11買い

25%成長ありきでここまでのバリュエーションが許されている。社長が目標に掲げている目標数値が未達成であれば売りたい。また、私が一番のリスクとして考えているのがBNPLの法規制強化である。直近でようやく日の目を見だした分野なだけに積極的な投資が求められているが、法規制による市場規模の拡大が抑制されればGMOPGの拡大戦略の損失は思ったより大きくなるだろう。

まとめ

ECという成長産業のど真ん中であり、中でも公民全体に裾野を広げているインフラ的企業でもある。蓄積されたノウハウと実績は他社との差別化を決定付け、EC発展途上の日本を中心に大きな拡大余地がある安定成長企業であるといえよう。

1日1社と抜かしていましたが、意外と大変だったので更新頻度を落とします(1日に一気ではなく、毎日少しずつ書き続け、完成したら公開します)。継続的にしっかりと調べ、より精緻な理解ができるようにします。

読んでいただきありがとうございました!

次回は企業コンサルを行い超絶決算を出し続けているグロース、

マネジメントソリューションズ【7033】です。

備考・追記

相浦社長:サブスクモデルの親分を目指す 巣ごもりでは大きな買い物決済が減って小さい決済増えた。全事業に分散したバランスよい事業展開

売上の源泉は利益だが、利益の出ない事業はダメだよね。

利益成長に関しては25%成長をこれからも続けたい→目標は不変。それを達成するためにどう行動するか。目標は常にトップダウンで。

事件があった時も罪隠さずにしていきたい。マーケットに対しても、機関投資家への説明等を通して成長させてもらってる意識を持たないとダメ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?