第14期月光戦自戦記 C級3組 第5節 (vs yamasa初段)

第14期月光戦も遂に最終節。

勝てば勝ち越し、負ければ負け越しの重要な一戦。

【対局前】

対戦相手の印象

居飛車党で、角道を止めた形を好んでいる印象。

攻め筋もある程度固定化されているように見える。

対戦成績

過去に一度ゆかなか順位戦で対戦し、こちらが勝利している。

そのときはyamasa初段の雁木に対して早繰り銀で速攻を仕掛けてそのまま勝ちきることができた。

事前準備

~先手番~

恐らく雁木が相手だろう。

そのときは前回対戦したときと同じく早繰り銀でいってみようと思う。

もしウソ矢倉をしてきたら腰掛け銀に構えて右四間飛車を含みに駒組みをしていく。

想定局面①

前回対局時に出現した形。

~後手番~

対先手雁木に対してどうするかはまだ模索中で、相雁木か腰掛け銀が面白いのではないかと考えているが、今回は後手番でも早繰り銀で勝負してみたい。

想定局面②

先手番のときと比べて単純に32銀が間に合っていないように見えるが、22銀32玉と構える変化を残していたり、角を交換したあとにどこかで22歩打と受けたときにこの歩に紐がついていたりと32銀を保留することで付加される効果もある。

対局前まとめ

先手番でも後手番でも対雁木には早繰り銀!

その他の戦法には普段の指し方で。

【対局開始ッ!】

先手:SaisokuKime 1級

後手:UNISON_bassist 初段

紫電一閃

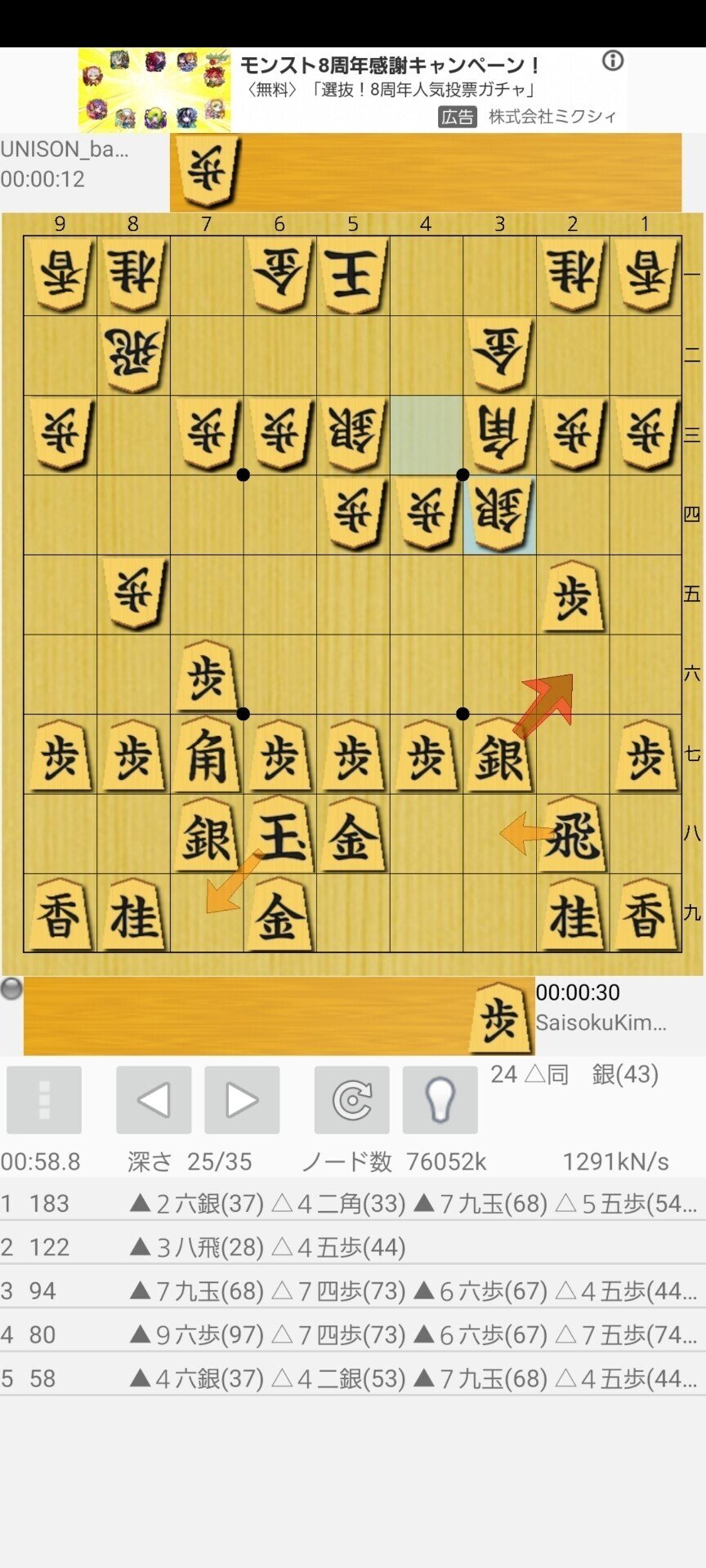

▲2六歩 △3四歩 ▲7六歩 △4四歩 ▲4八銀

△4二銀 ▲6八玉 △8四歩 ▲5八金 △8五歩▲7七角 △6二銀 ▲2五歩 △3三角 ▲7八銀

△5四歩 ▲3六歩 △5三銀 ▲3七銀 △3二金

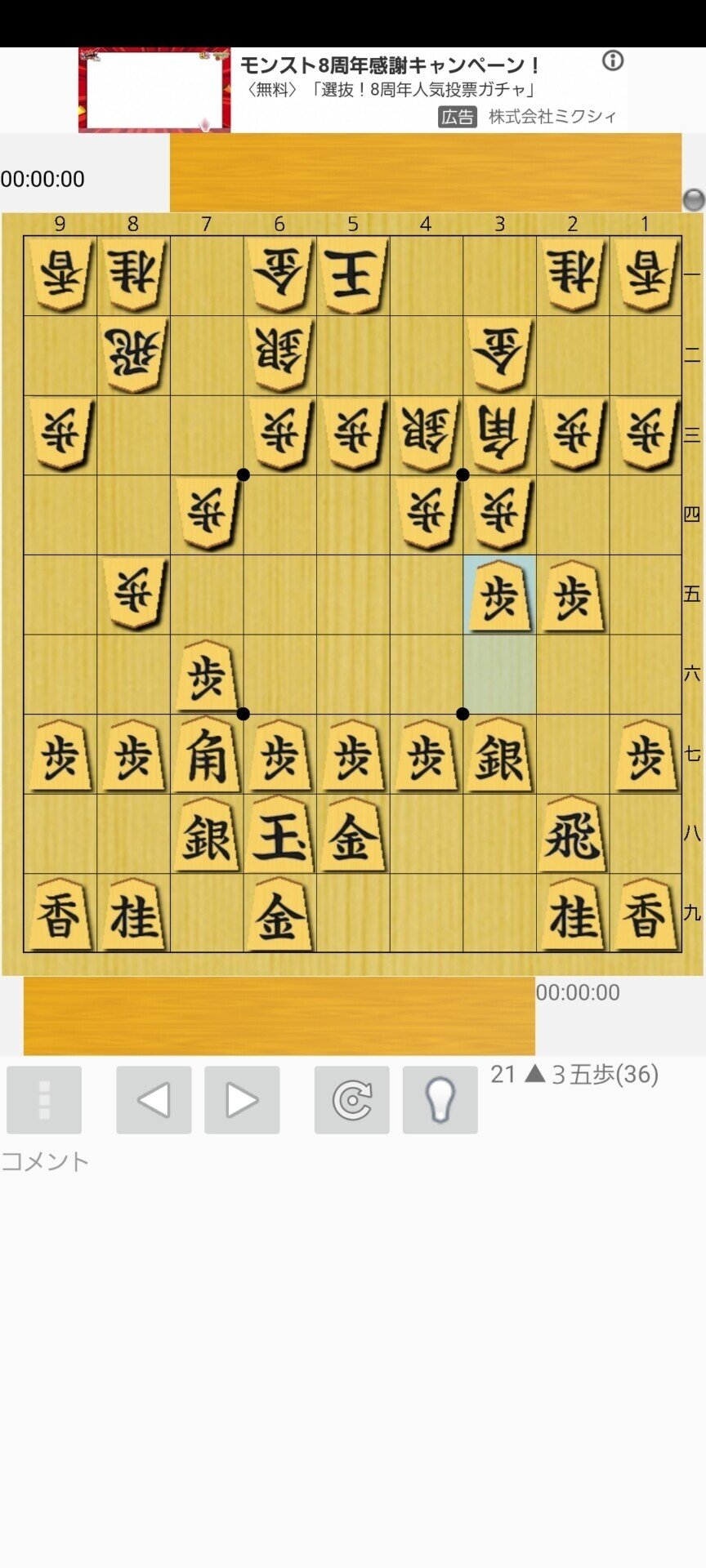

速攻を狙う者として先手番は追い風だ。

こちら側の陣形は「想定局面①」と全く同じ。

対するyamasa初段の陣形は銀を早めに53の地点まで持っていき、守備的に見える。

しかしこちらとしては持久戦にするつもりは全くない。

攻めるか守るかではなくどう攻めるかしか考えていない。

弱点の角頭目掛けて斬りかかる。

想定局面との比較

▲3五歩 △4三銀 ▲3四歩 △ 同 銀

事前準備では37銀→46銀と早繰り銀にして角の利きも活かしながら攻め込むつもりだった。

しかし本譜は後手陣が守備的で、53の銀が44の地点を補強しているためこちらから44銀と角と連携して攻める筋を実現させるのが難しく、逆に後手から46の銀を狙われてどこかで45歩とされると想定よりも忙しくなると考えた。

そこで本譜は26銀として棒銀を選択。

38飛とした後も25の歩に紐がついており、後手から角交換を迫る45歩も銀に当たらない。

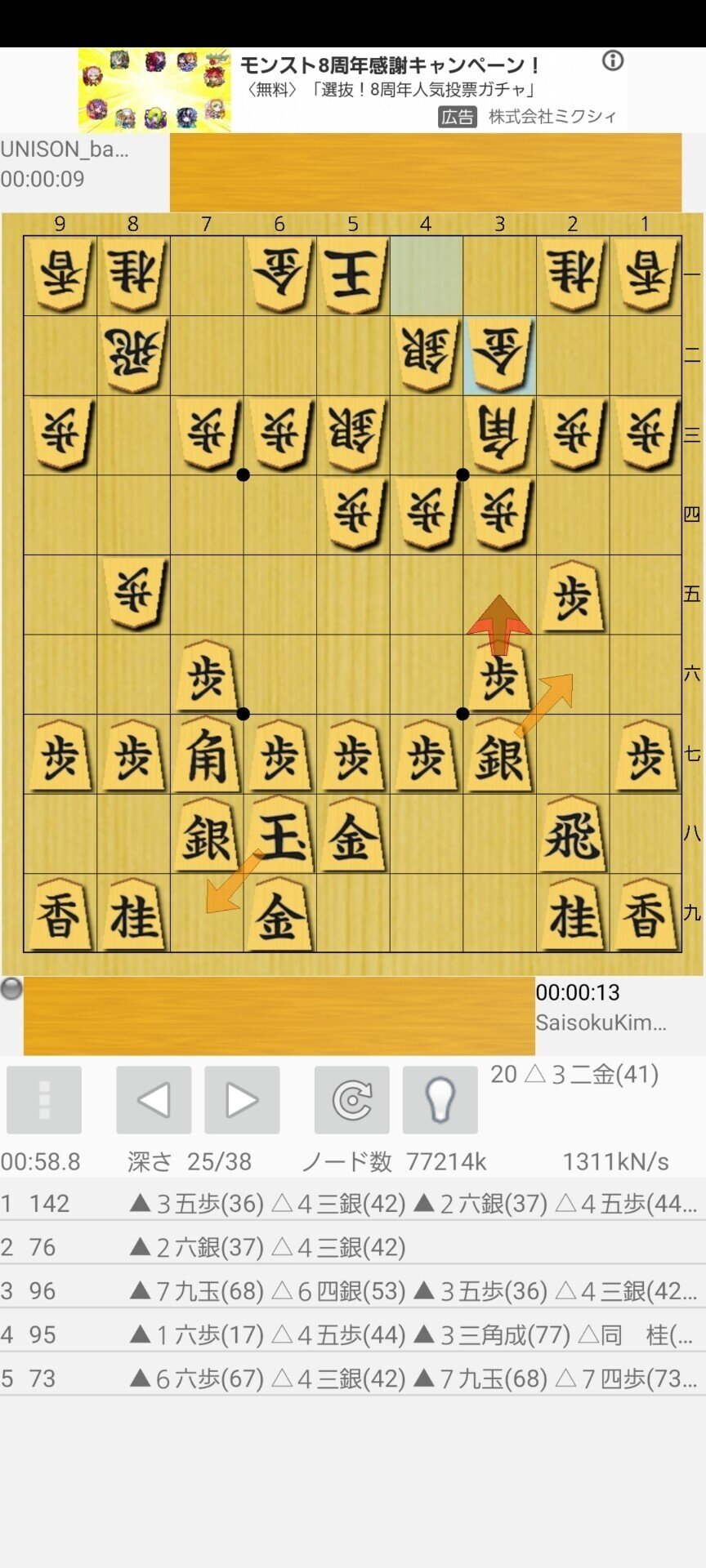

画像の局面をソフトにかけてみると、最初は46銀を最善手とするが次第に26銀が最善と示してくる。

46銀には42銀と引いて38飛に43銀上とする筋があったようだ。

35歩打と単純に銀を狙うと25銀と歩を取られて先手としては面白くない。

46銀に代えて本譜の26銀だと同じく42銀38飛43銀上としたときに46歩と突いて34の銀の退路を塞ぐ手があり先手が良い。

25の歩には銀の紐がついているため取ることはできない。

放っておくと先手から35歩打とされて銀が死んでしまうので、「敵の打ちたいところに打て」で後手から35歩打とすると、冷静に同銀として同銀同飛と銀交換をしたときに後手は歩切れになっており指し手に困っている。

42銀と引く手は銀を急いで53に動かしたからこそ成立する手で、狙っていた可能性もある。

実戦ではこの展開は読んでいなかったが、偶然にもソフトの示す最善手を指すこととなった。

攻め合い上等

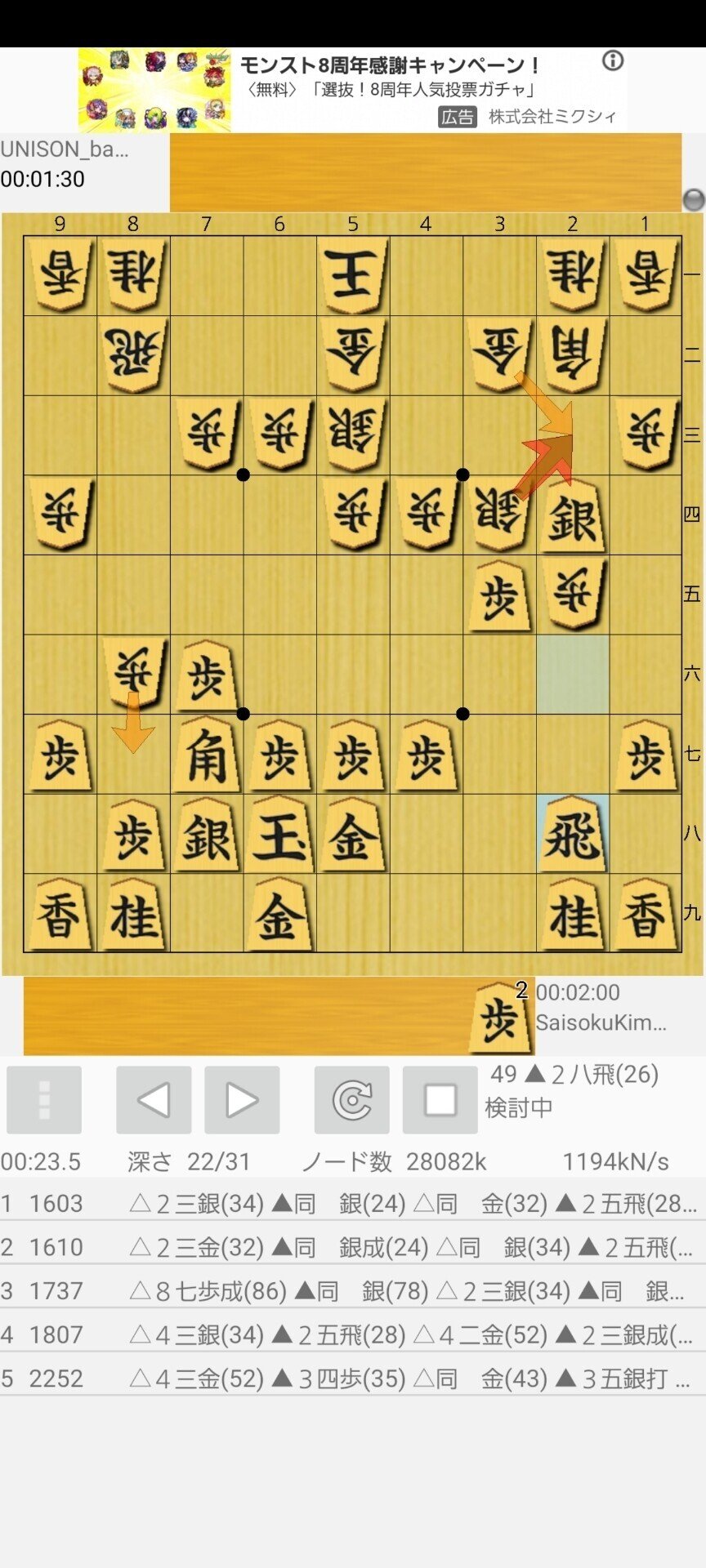

▲2六銀 △9四歩 ▲3八飛 △4三銀 ▲3四歩打

△2二角 ▲3五銀 △5二金 ▲2四歩 △ 同 歩

▲2八飛 △8六歩 ▲ 同 歩 △8五歩打 ▲2四銀

△3四銀 ▲3五歩打 △8六歩

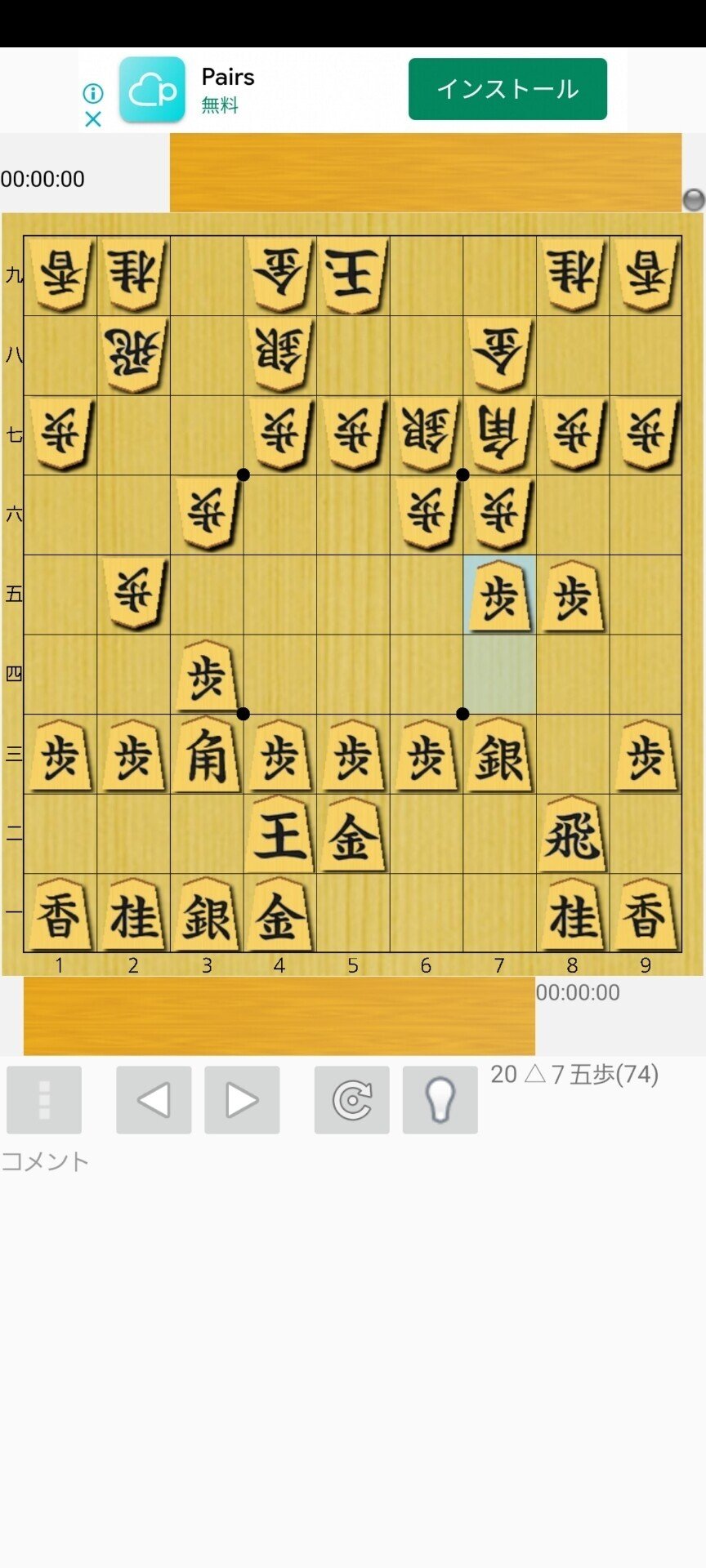

棒銀で攻め込むが、後手からも反撃がくる。

この局面で次に87歩成があるので88歩打と受けたが、ここでは放置して34歩と銀を取る手が優った。

飛車先を突破されるがそれはこちらも同じこと。

左銀を取られるがそれはこちらも同じこと。

攻め合いになれば、元より攻めの形を作ってきたこちらに分があるということのようだ。

また本譜88歩打には23歩打とされて銀交換になると、87銀打や65銀打等を見せられて結局玉周りが忙しいのと、こちらからの強烈な攻めが無くなったことで43金や74歩のような手が緩手にならず互角の形勢になっていた。

連打も平気

▲8八歩打 △2七歩打 ▲ 同 飛 △2六歩打

▲ 同 飛 △2五歩打 ▲2八飛

本譜は「駒は取られる瞬間が一番働く」ということで34の銀を活かして飛車先突破を阻止しようと歩の連打がきた。

しかし冷静に28飛と戻っておけば、まだ34の銀取りは継続中。

後手陣に亀裂が入り始めた。

大駒の受け方

△2三銀 ▲ 同 銀成 △ 同 金 ▲3二銀打

△2四金 ▲2一銀成 △3三角 ▲4五桂打

△4二角 ▲5三桂成 △ 同 角 ▲1一成銀

△6四角

32銀打では代えて25飛と走る手も有力だった。

後手が歩切れなのが大きく、受けるのは簡単ではない。

64角と飛車を睨む手に対しては「大駒は近づけて受けよ」で46歩が良い手で、同角に37銀打でこちらが先手を取ることができた。

本譜では直接的に46銀と受けた。

45歩と銀に催促するのは33角成の王手金取りがある。

しかしこの手はただ受けただけの手であり、手番はyamasa初段が握っている。

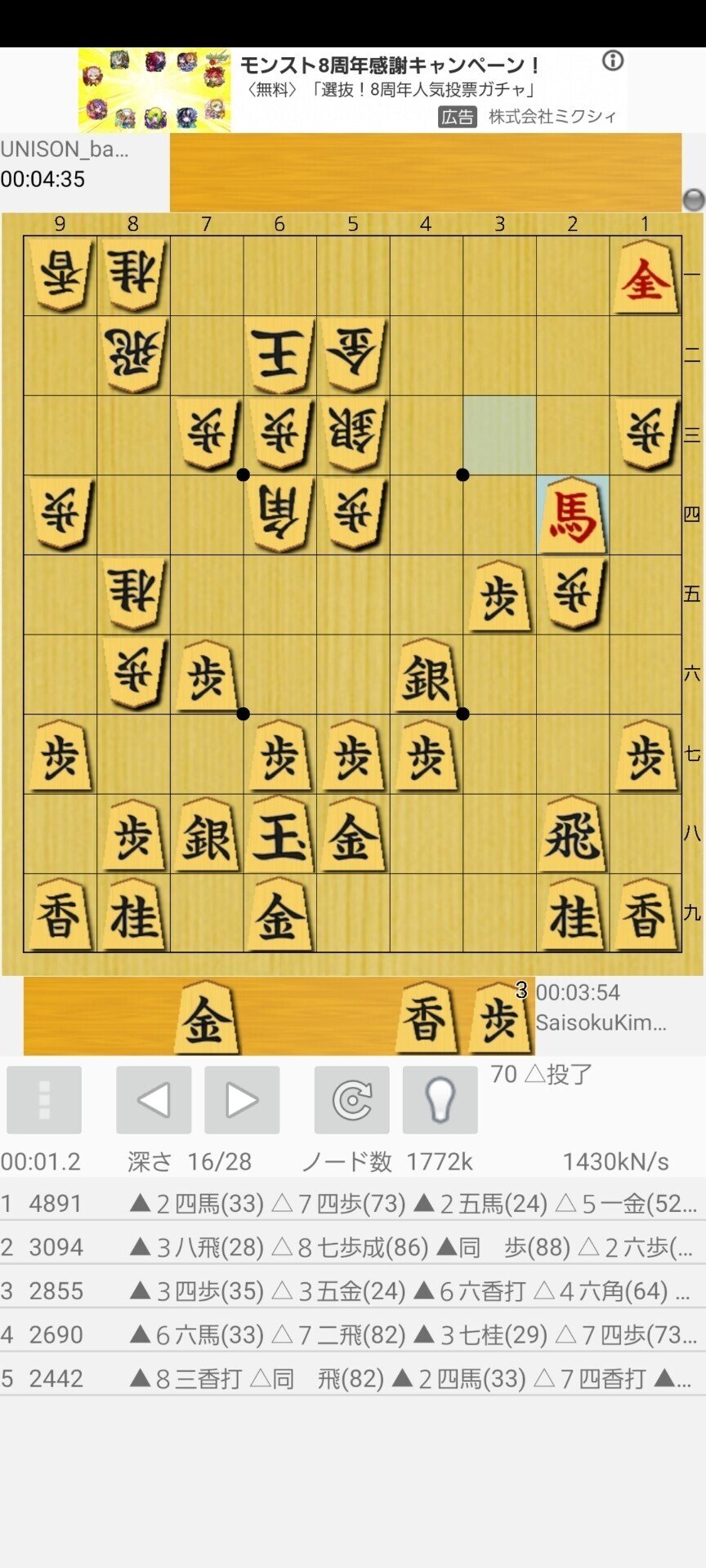

王手金取り

▲4六銀打 △8五桂打 ▲4四角 △5三銀打

▲3三角成 △6二玉 ▲2四馬 △ 投了

まで69手で先手の勝ち

握った手番で放たれた一手は85桂打。

角に当てつつ、桂頭を86の歩がガードしているため反撃もされにくい。

しかしこれは角が飛び出すチャンス。

馬を作りながらの王手金取りが実現する。

陣形の左側は完全に崩壊しているので右側に逃げるが、金を取って局面を落ち着かせてみると85に打った桂馬が飛車道を塞いでおり反撃が難しくなっている。

また後手の持ち駒が完全に切れたことで駒の届く範囲が限定され、こちらにとってかなり手が読みやすくなっている。

後手投了やむ無しの局面。

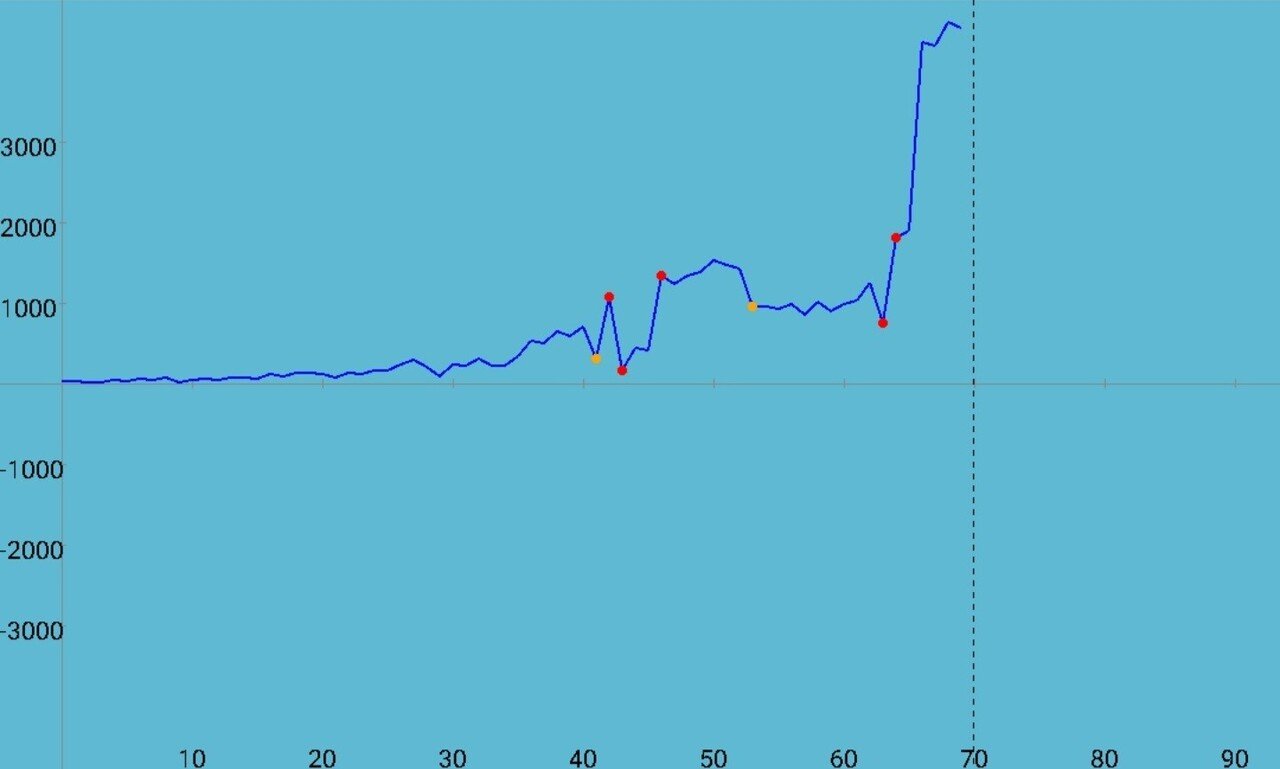

評価値を一度も後手に振らせぬまま終局することができた。

【対局後】

本局の振り返り

細かい配置の違いはあれど、作戦の構想から外れることなく指せたと思う。

対局後にソフトで検討すると、今回の対局における26銀のように最善手を指していたとしてもその手の意味の解釈がソフトとまるっきり違っていることがあって面白い。

「最善手指せた、やったァ。」で終わらずに何故その手が最善なのかを探究することは面白く、大切だと考えている。

さいごに

これにて第14期月光戦における全対局が終了。

最終的な戦績は3-2で勝ち越しとなった。

noteにまとめたことで多くの学びがあったので意義があったかなと思う。

今回は対局中の部分にも見出しを入れてみた。

次期は今期よりも強くありたいです。それじゃあ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?