長崎とキリスト教信仰=神田千里著『島原の乱』を読んで

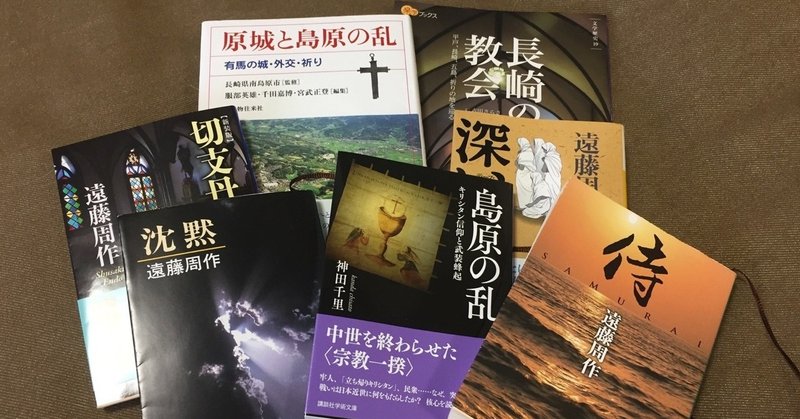

4月下旬に長崎へ行ってきましたが、写真の本は、その前勉強として購入したものです。この中で『原城と島原の乱』以外は、一通り読みました。

私が「長崎のキリスト教」に関心を持ったのは、直接的には広野真嗣著「消された信仰」を読んだことがきっかけです。ただ、それ以前より、島原の乱(1637年)には惹かれるものがあり、それは、圧倒的な権力の下で人々はどう生きていくのか、どう自己表現していくのかという点で、1つのケースを示しているように感じたからです。

「支配と被支配の関係」は、私の重要な問題意識であり、それは現在も変わりません。

▲原城跡(さんばる撮影)

また、権力側から見ると、創設当初の政権基盤が不安定な時期に、大きな内乱を平定して権力を強化するケースはよくあり(中国で言うと、唐代の玄武門の変、明代の靖難の変、清代の三藩の乱など)、その意味で島原の乱は、3代将軍の政権運営と260年続く江戸幕府の基盤が確立した契機であったと考えています。

遠藤周作作品はよく知られていますので、ここでは、神田千里著『島原の乱』をご紹介したいです。

これまで乱蜂起の要因は、主に以下3つの観点から語られ、これらに耐えかねたキリシタンを中心とする農民の一揆であったと理解されてきました。

①松倉重政・勝家親子の圧政(重税、労役と残酷な刑罰)

②天候不順による飢饉と台風、地震といった天変地異の発生

③キリシタンへの厳しい弾圧

その中で神田氏が着目したのは、「立ち帰りキリシタン」と呼ばれる人々です。

もともと島原地域を支配した有馬晴信(1567~1612)は、キリシタン大名であり、晴信統治時代には多くの領民がキリシタンに帰依しました※。しかし、晴信が政争に巻き込まれて失脚すると、その子の直純(1586~1641)は幕府の禁教令(1614年)を受けてキリシタン迫害に転じ、その後に統治した松倉重政(1574~1630)は、さらに弾圧を強めたうえ、厳しい労役や重税を領民たちに課しました。

※ 同時にこの時代、キリシタンによって、領内の神社仏閣はことごとく破壊され、多くの仏教徒が肥後へ逃げていったという一面もあります。

領民の一部は、こうした弾圧に耐えかねてやむなく棄教したわけですが、その後、島原地域を大規模な飢饉や台風、地震が襲い、彼らの生活を苦しめます。そして彼らは、こうした天変地異は、自分たちがキリスト教を棄教したために起こったのだと考えるようになり、キリシタンに立ち帰り、島原の乱の原動力となったというものです。

つまり、島原の乱は、キリシタン弾圧に対する反抗というだけでなく、飢饉や重税といった悲劇が、この地に根付いていたキリシタン信仰を再燃させ、信仰の復活を求める宗教戦争であった、と神田氏は指摘しています。弾圧と反抗という単純な構図ではなく、この地域特有の事情があったというわけです。

キリスト教は一神教であり、神の共存は許されません。信じるものを奪われた無力感や悔しさ、恥ずかしさが、度重なる災難によって掘り起こされ、信仰の正当化につながったと考えるのはそう難しいことではありません。

◇ ◇

しかしながら、領主が変わるたびに信仰すべき宗教が変わり、ある日突然「今日から信仰するな」と言われても、それを拠り所に生きてきた領民には、到底受け入れられるものではありません。

特に、一神教のキリスト教徒は、ほかに神様がいないのですから。生きるために自分に嘘をつくか、隠れて信仰を続けるか、身を捨ててそれは違うだろうと抗議するか。

「(踏み絵を)踏めばよいだけではないか」とは、遠藤周作の『沈黙』に出てくるセリフですが、信徒には理解しがたいその割り切りが、日本人の宗教観を表していると言えます。「日本で、キリスト教は根付くのか」とは、遠藤が生涯にわたって問い続けたテーマでもあります。