コミックマーケット102で頒布した「う丼1(うどんワン)」について

音楽を頒布するメディアになぜ「丼」を選んだのか?

CDが売れない

「CDが売れない」と言われるようになって久しいですが、それは同人にも当てはまり、元々売れていなかったのがますます売れなくなっています。そもそも再生装置が絶滅の危機なので仕方がないですよね。CDをプレスするメリットはとにかく原価が安いことなのですが、100枚単位で発注しないといけないですし、そんなに枚数が捌けない場合かえって割高になりがちですし、制作スケジュールが厳しくて即売会の2週間前には音源と印刷物の完パケを入稿しないといけません。常にタイトなスケジュールで働いている自分としてはこれが意外に大変なのです。

DLカードなら

そこでダウンロードカードで何タイトルかリリースしてみたのですが…。スケジュールに関しては印刷物さえ即売会の10日前に入稿してしまえば直前まで音源制作が可能で、自分のライフスタイルには合っているのですが、原価が高く、しかもサーバーの都合上、3年とか5年の保存期限があります。もちろん無期限という選択肢もありますが、当然さらに割高になります。おまけに即売会でのアイキャッチ効果が薄く、通りすがりの人が目を留めてくれることはほぼ皆無です。ちょっと残念な感じ。

丼でのリリース

いろいろ思案したところ、仕事用に契約しているGoogleDriveをサーバーにしてQRコードを発行すればコストが下げられることに気づき、Googleで「名入れグッズ」で検索したら丼や皿が出てきて「アイキャッチ効果もあるし、重くて嵩張るからありがたみがあっていい」という結論に至りました。レコードやCDをかけることを「皿を回す」と言いますし、丼は前回のM3で声優の山村響さんがすでにリリースしていて実績がありましたし。運搬のことを考えると皿の方がいいのですが、丼の邪魔さ加減も捨てがたく(笑)、一応ツイッター(当時)で公開アンケートをしてみました。結果は2票差で丼の辛勝でした。

1981年のテクノポップを作ろう

幸宏さんと教授の初盆

メディアが決まったところでタイトルは必然的に「う丼(うどん)」になりました。ご存知の通りうちの愛犬が由来です。いつもは媒体が決まったところで内容を考えるのですが、実は中身はすでに決まっていて…今回のコミケの日程は、子供の頃から敬愛する幸宏さんと教授の初盆ということで「コンピューターおばあちゃん」のシングルレコードみたいな作品を作ろうと思っていました。A面が「コンピューターおばあちゃん」B面が「フォトムジーク」というちょっと特殊なレコードです。今にして思えば「みんなのうた」と「坂本龍一のサウンドストリート」というNHK絡みの案件ですね。

アンチ流行

話は少し逸れましたが、1981年はYMOでいうと「BGM」「テクノデリック」の中期、教授でいうと「左うでの夢」の時期です。「ほとんどビョーキ」とか「ネクラ」なんて言葉が流行った頃で、YMOの音楽性もそれまでのポップでキャッチーなインストゥルメンタルからミニマルで難解な歌物に変わっていました。その辺の音楽性を今に引き継いでいる人たちって全然いなくて(売れないから当たり前か)やり甲斐があるかなと思いました。余談ですが、当時流行り始めていたのが今またリバイバルブームが来ているシティポップというジャンルです。YMOはそんな時代に完全に背を向けて独自の路線を突き進んでいたわけです。カッコいい!

ジャケット、いや、丼のデザインはどうするか?

うどんのう丼

丼の裏底にQRコードを印刷するということは思いついたのですがそれだけでは味気ないので、底にも何かイラストを描こうと思いました。タイトルが「う丼」なのでやはり愛犬「うどん」の顔にしようと脳内会議で決定し、自分のありったけの画力を駆使してA4用紙にマッキー(ミキサーじゃなくてマジックの方)で3パターン描いて一番いいのを採用しました。それをエプソンのプリンターでスキャンしてPhotoshopでゴミを取り除き、Illustratorフォーマットの丼用テンプレートに取り込んでデザインを完成させました。

まさかのリテイク

出来上がったデザインをさっそくオンライン入稿してみると、業者から「解像度が足りません」という返答がありました。なんの気なしに300dpiで作っていましたが、説明書きをよく読むと「6000dpiで入稿してください」と書いてありました。300dpiでもオーバースペックと思われる稚拙な絵を「容量を無駄遣いして申し訳ない」と思いながら無理やり6000dpiにアップスケーリングして再入稿したところOKが出ました。誰に迷惑をかけているわけでもありませんが、罪悪感で心が溢れそうになりました。

デザインだけは完成

とりあえずコミケの3週間前にデザインを入稿することができ、納品期限に間に合うことになったため安堵しました。PhotoshopとIllustratorはこのためだけにサブスクで月払い契約したので解約しないと。あとはコミケ当日に間に合うように曲を作るだけです。

A面は「うどんツルツル」で行こう!

うどん(食べる方)の歌

CDが登場した40年前からとっくにA面B面なんて言葉は死語ですし、ましてや丼なんてメディアで頒布する以上、面なんて概念はどこにも存在しませんが、頭の中は1981年なのであえて「A面」と言わせてもらいます(いや、「A麺」の方が洒落てていいのかしら?)。A面はうどんの歌にしようという安直なアイデアがすぐに浮かびました。

仮想タイアップ先はうどん業界

昔一世を風靡した「おさかな天国」にあやかってうどん業界のタイアップが取れるような曲を作ろうと思った瞬間に一瞬でサビの部分のメロディーと歌詞が降りてきました。たぶん5分も悩んでないです。そして忘れないうちに打ち込もうと思い、PCを立ち上げてStudio Oneを開き、いつものように打ち込み始めました。「コードはメジャー7thを多用してオシャレ感を出そうかな」と小賢しいことを考えながら。とりあえずサビの部分を薄めのアレンジで一通り作ってからペンタトニックを多用したイントロを付け足し、Aメロを作り始めました。やはりYMOらしさといえばペンタトニックですし、うどんは中国が発祥の日本料理ですから、西洋から見た間違った東洋感みたいなのを出してみました。。

歌は「ずんだもん」

その後Bメロや間奏を作り、曲の構成が一通り出来たところで音を重ねていってアレンジを厚くしていきました。ソフトシンセは実機と違って音を重ね過ぎると個々の音色の存在感が希薄になって飽和状態みたいになるので、厚くし過ぎないように気をつけました。曲が完成した後は歌詞を考えました。メロディーを適当に口ずさんでうどんのことを考えたら2時間ほどで完成しました。歌唱は最近お気に入りの音声合成ソフトNEUTRINOです。いろんなキャラクターの声で歌わせてみて一番しっくりきた「ずんだもん」に決定。

B面は「Bowl of Rice with Food on Top」で決まり!

かなり変態的な循環コード

B面は丼物の歌にしようと思いました。とりあえず鍵盤に向かって適当なフレーズを弾いていたらイントロから繰り返されるあのリフが完成しました。コードをつけるにあたって「全部7sus4の平行移動にしたら面白いかな」と試しにやってみたら上手くはまったので、その時点で完成が見えました。3度の音が鳴っていないので、調性感(メジャーとマイナーの区別)が希薄というか曖昧です。イントロ、Aメロ、サビは同じコード進行です。個人的に「ガムランパート」と呼んでいるBパート、間奏部は違うコード進行にして変化をつけています。ドラムのパターンが変則的(スネアが2拍、3拍にあったりします)のもお気に入りです。

カッコ悪いタイトルがお気に入り

曲が完成したので歌詞に着手しました。まずタイトルを決めようと思ってGoogleで「丼」の英訳を検索したら、「Bowl of Rice with Food on Top」という長ったらしい直訳が出てきました。教授だったらたぶん格好をつけて「B.o.R.w.F.o.T」とか略しそうですが、逆にカッコ悪さがツボにハマってしまってそのまま採用することにしました。なんとなくクラフトワークの曲名にありそうなテクノっぽさですし。

歌は「東北きりたん」

次に「丼 種類」で検索して、なるべくメジャーな丼を選び出しました。開花丼とか好きですが、あまり馴染みがないかなあと思って。歌詞の世界観的にはテクノデリックの頃の無意味さを踏襲してみました。教授のボソボソした声で歌っても違和感のないように作ってあります。むしろ歌ってもらいたかったです。歌はオーディションの結果「東北きりたん」になりました。

音作りについて

使用プラグインなど

どちらの曲もサウンド的にはProphet-5の実機は使わず、当初はArturiaのProphet-5 Vをメインで使っていたのですが、抜けが悪くてちょっとイメージと違ったので、様々な音源を試してみてArturiaのMini VとSoundSpotのUnionをメインで使用しました。基本的にプリセットの音色からイメージに近い音を選んでオケ中で鳴らしてみて、綺麗に響くようにフィルターやエンベロープを調整していきました。その他、この頃のサウンドに必要不可欠だったTR-808の音はNIのBatteryを使い、生ドラムの音はEZ DRUMMER 3を使いました。ボーカルは前述の通り音声合成ソフトのNEUTRINOです。

ミックスは薄味で

ドラムはゲートリバーブ、シンセベースはフランジャーをかけていますが、それ以外はエフェクト薄めで、トラックによってリバーブ、ディレイ、コーラスを使い分けているくらいです。曲を作っている時にすでにミックスのことを考えて音作りしていました。EQをかけなくてもいいようにフィルターを調整したりして。本家YMOもBGMの時はミックスを1時間半で終わらせていたと聞きますし(普通は1曲で半日とかかかります。当時は今に比べて凄く不便だったのでもっとかかったと思います)、録音の段階で音作りはほぼ出来上がっていたんでしょうね。

コミケ2日前に無事届きました

重くて可愛い

コミケの2日前の昼前に丼が届きました。外箱が想像していたより大きくて驚きました。単体では小さくて軽いんですが、全部合わせるとたぶん20kgほどあります(持った感じで実測値ではありません)。これは搬入が大変だと思いましたが、出来上がった丼を見たら意外に可愛くて愛着が湧きました。ちゃんとした業者に頼んでよかったです。

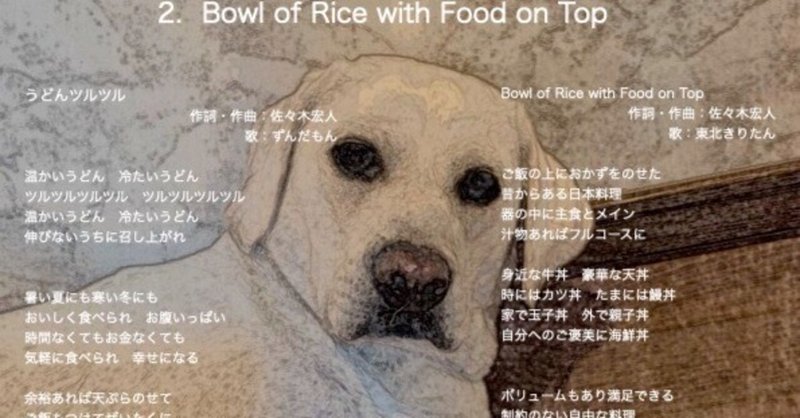

歌詞カードも作りました

曲が出来上がったところで歌詞カードも作りました。iPhoneで撮影したうどんの画像をアプリで絵画風に加工したものを背景に、曲名と歌詞をレイアウトしました。Macの標準ソフトPagesを使いましたが、チラシとか作るのに凄く便利で昔から活用しています。

試聴用動画

試聴用に「う丼1」の動画(静止画ですが)を作ったので、よかったら聴いてください。時間に余裕があったらちゃんとしたMVも作りたいんですけどね。なお、この画像の犬はうどんじゃなくて先代のたなかさんです。そういえば記事中に頒布価格を書き忘れていましたが、熟慮した挙句3,000円にしました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?