ミナ・ペルホネン展を観て来ました

先週の木曜日に、ずっと行きたかったミナ・ペルホネンの展覧会へ行って来ました。

会期終了ぎりぎりでしたが、時間指定予約制のおかげで、混雑を感じる事もなく、急き立てられる事もなく、じっくりと見る事が出来ました。

私はミナ・ペルホネンの服は持っていません。今の経済状態では、ちょっと手が出ませんし、私には可愛らしすぎると思っていました。このブランドの事をよく判っていなかったのです。その事を、この展覧会で知る事が出来ました。

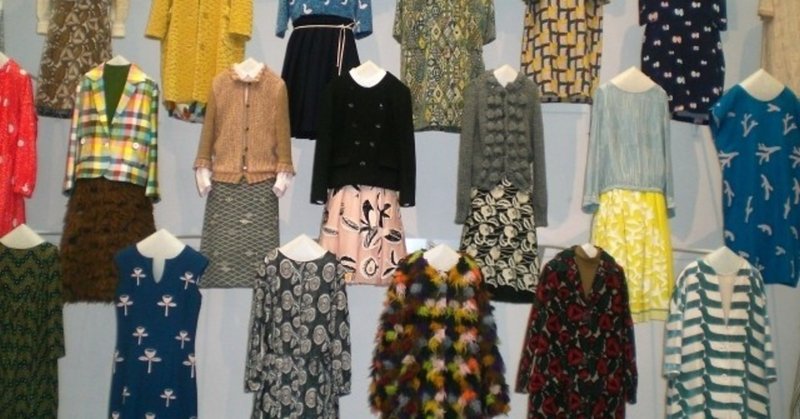

この展覧会では、どうやってあのファブリックが作られていて、なぜこのように作っていて、それを受け取った人がどのように着ているのか、その全てが順番に判るようになっていました。

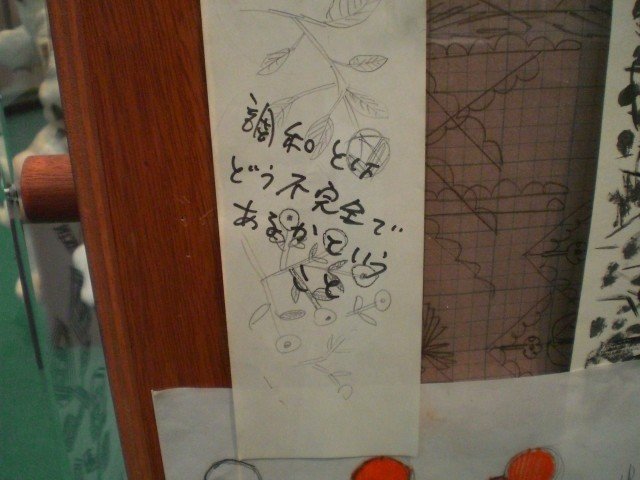

ファブリックのデザイン画に、発注する工場への指示などが手書きで書かれているものも展示されていました。手描きの鉛筆の線をそのまま布に表現するように、といった内容の指示が書かれていました。とても難しい事のようです。機械で描いたデザインでは伝わらないものを、服を着る人へ伝えるためには妥協をしない。工場の人に「無理だ」と言われれば、では無理ではないようにするにはどうすればいいのかを話し合う。工場との信頼関係に基づいた仕事なのです。

展覧会へ行く前に、皆川明さんの本『生きるはたらくつくる』を読んでいました。その中にも、工場との関係をとても大切にしている事が書かれていました。搾取や丸投げなどというものが入り込まない世界です。

ミナ・ペルホネンのデザインを「うわべだけ」真似をする事は出来るし、実際に真似たデザインの服が多く出て来たのだそうですが、細部を見れば全く違う。つまりは、そう簡単には真似をする事が出来ない、独自のものを作っている自信があればこそ、デザイン画を展覧会で堂々と見せてしまえるのです。そしてデザイン画を見てもらう事で、既にファンであるお客さまからの信頼も厚くなるのです。

ファッション界の慣習などにそのまま従うような事はせず、自分たちのやり方で自然にやって行ける事をしている。爽やかで力強く、スカッとした気分になりました。

ミナの服を実際に着ている人の言葉と、その服が展示されている部屋もありました。その人が着ている服と、そこに書かれている言葉と、何年着ているのかが記されていました。服が人生と共に歩んでいることが伝わる展示でした。(美術家ソフィ・カルのインスタレーションを思い出しました)

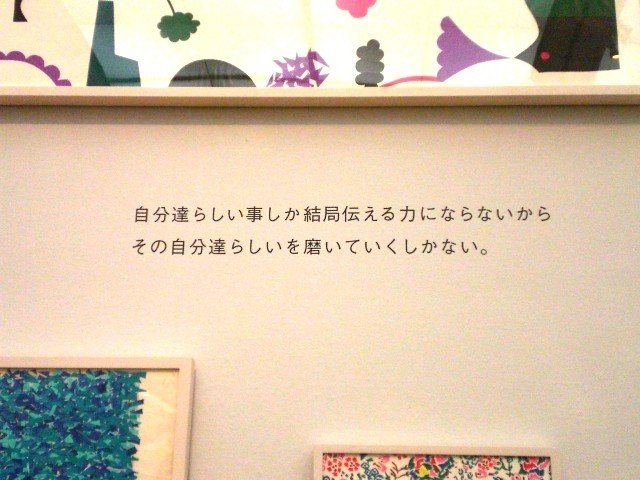

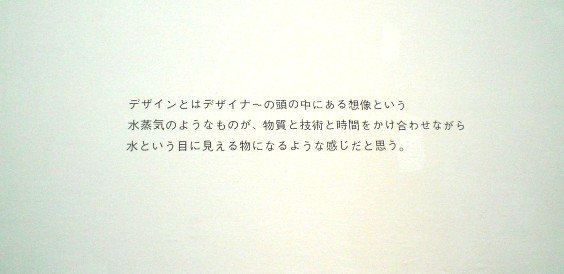

会場には、皆川明さんの言葉がたくさん掲示されていて、それを撮影する人、鉛筆を握りしめて書きとる人(私も)がたくさんいました。図録に書いてあるだろうけれど・・・と思いながらも、書きとっておきたかったのです。後で図録を買って見て、メモしておいて良かったと思いました。図録の中には、会場に掲げられていた言葉は載っていませんでした。図録には、別の力のある言葉が載っていました。

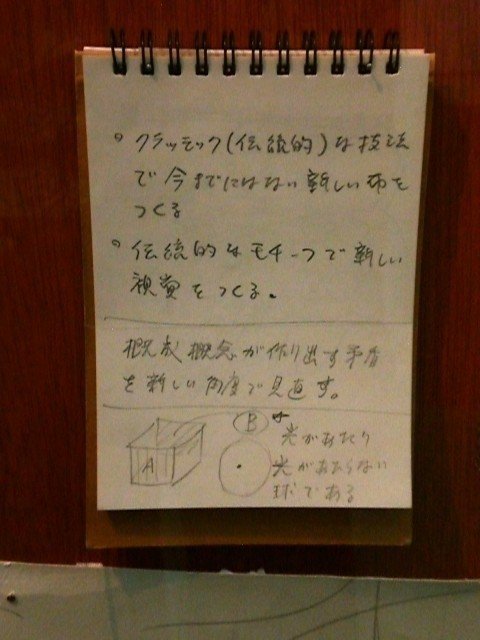

写真に撮れた言葉はこちらです。

以下は会場で書きとった言葉です。

人はもう一つの暮らしの場として、空想という”想う空間”を持っているのだと思う。観る人と空想の世界でつながりたい。

そんなことはできない!このフレーズはワクワクする言葉だ。何だか冒険に出る前に背中を押されるような気持ちの高揚がある。

本質的な疑問に出会いたい

平常心。心に正直であること。怒るも心に正直なこと。悲しむも心に正直なこと。心が平静であることは平和な気持ちであり最良の状態には違いないけれど、怒りもまた乱れを強い力で押し戻す力になる。怒りが常のときは自分が乱れている時。安心から他者を見ず、満心してしまうことがある。機会を得る事は稀である。多くの労力から生まれる機会は少ない。生き方はまわりと自己に沿うことがいい。自分をまわりに合わせたり、まわりが自分にあうことを願うと乱れる。したいと思うことに届かない時に、気持ちを静かにして欲を持たない事が大切。自分にも弱い心があることを知り、相手の弱さを責めることをしない。

民芸の作家が語る言葉にも通じると感じました。自分の手を使って、自分のやり方でものを作る。共通しているのでしょう。

第二室にミナの服がぐるりと展示されていました。自分ならこれが着たいかな、いや、作りたいかなと思ったのがこちら。

こちらは絵のテイストがとても好きだった一枚。着たいよりも作りたい。

そして会場を最後まで観て、改めて第二室に戻ってみた時に、「着たい」「作りたい」と思った一枚はこちらでした。

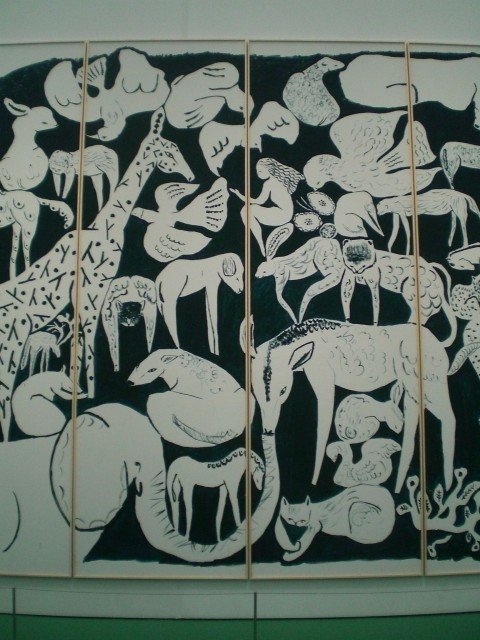

皆川さんの壁画です

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?