「親の因果が子に報う」という考えと「キリスト教の原罪思想」の違い

■はじめに

宗教的な認識枠組みにおいて「本人が犯したわけではない罪(あるいは悪行)」の責任が負わされることがある。その中で今回取り上げようと思うのは、仏教的な日本のことわざ「親の因果が子に報う」と「キリスト教の原罪思想」である。

「いつものジェンダー論関連のテーマはどうした!」という声もあろうかとは思うのだが、実はこの「キリスト教の原罪思想」がフェミニズムにおける「男性原罪論」とでもいうべき「その男性本人が犯したわけではない罪」の責任を取らせようとする独善的思考と大きく関わってきているように感じたので、一度「キリスト教の原罪思想」を取り扱っておこうと考えた次第である。とはいえ、今回の記事に関してはフェミニズムは特には登場しない。ただし、今後のnote記事において本稿で示した内容を用いてフェミニズム関連の議論するつもりではいる。

さて、仏教的な日本のことわざ「親の因果が子に報う」と「キリスト教の原罪思想」における共通点と相違点を簡単に示してみよう。

キリスト教においては「人間は生まれつき罪を犯した存在」であると考える。キリスト教あるいはユダヤ教の創世神話において、始原の人間であるアダムとイブは神が禁じた「善悪の知識の木」の実である「禁断の果実」を食べ、エデンの園を追放され、死すべき存在とされ、労働によって日々の糧を得なければならない存在となった。つまり、先祖であるアダムとイブが犯した罪が子々孫々の我々に引き継がれているのだという考え方が原罪という考え方である。

一方で、日本にも「親の因果が子に報う:親が行った悪行が、罪もない子供に悪い結果としてあらわれる(コトバンク)」という考え方がある。キリスト教の原罪思想も、日本のことわざの「親の因果が子に報う」も、

(今世の)本人が犯した訳でもない「罪や悪行」が、本人の「罪や悪果」となって現れる

という点においては共通している。

しかし、キリスト教の原罪思想が受け入れがたい人間の本質に納得するために「祖先(=アダム)の罪」を持ち出す一方で、仏教的な日本のことわざ「親の因果が子に報う」の考え方では個々に生じた不幸な出来事(=悪果)に対する納得の図式の為に「親の因果」を持ち出すという違いがある。

もっと抽象化していえば、キリスト教の原罪思想による認識は「全ての人間に関する出来事を対象とする」の対して、日本の「親の因果が子に報う」のことわざの思想による認識は「個人に関する出来事を対象にする」違いと言ってもいいだろう。

これらのことに関して以下で詳細に考察していきたいと思う。

■「親の因果が子に報う」に登場する、本人が犯した訳でもない悪行

このことに関して、「親の因果が子に報う」の大元になっている考え方から説明しよう。

「親の因果が子に報う」ということわざが生まれた大元の思考枠組みは、「善因善果/悪因悪果」という枠組みである。つまり、「善い事をすれば善い事が返ってくるし、悪い事をすれば悪い事が返ってくる」という因果応報の思想が大元にあるのだ。キリスト教の原罪思想との違いは、「具体的な悪果の存在した後に、その因縁となる悪行(悪縁・悪因)が認識される」という点で違うのだ。この「親の因果が子に報う」の認識枠組みをさらに遡れば仏教の縁起説に辿りつくだろう。

さて、縁起説のエッセンスは以下である。

iti imasmiṃ sati idaṃ hoti, imassuppādā idaṃ uppajjati; imasmiṃ asati idaṃ na hoti, imassa nirodhā idaṃ nirujjhati,

このように、これが有るときにそれが有り、これが生じるときにそれが生じる。これが無い時にそれは無く、これが滅するときにそれが滅する。

漢訳経典では以下。

是事有故是事有。是事起故是事起。

これが有ることに依ってこれが有り、これが起こることによってこれが起こる。

この縁起説のエッセンスを「悪因悪果」の認識枠組みで把握し直すと、

「悪果があるときは悪因がなければならず、悪因が無いなら悪果も起こらない」

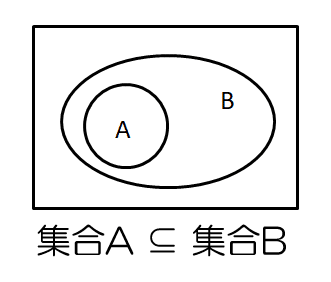

という形になろうかと思われる。この主張の論理関係をベン図で示すと以下になる。

集合A:悪果が生じた状況

集合B:悪因が生じた状況

さて、このベン図から有り得る状況は3パターンあることが見て取れる。すなわち、

悪因が生じた状況、かつ、悪果が生じた状況

悪因だけが生じた状況

悪因も悪果も生じていない状況

引用した『雑阿含経』巻三十の縁起説のエッセンスから論理的に導き出せる状況というのは上の3パターンである。

だが、現実社会においてしばしば(我々にとって非常に理不尽に感じる)『悪果だけが生じた状況』というものが発生する。すなわち、本人の行動の範囲においては、どうにもこうにも「悪因」と見做し得るようなものが無い、それにも関わらず「悪果」と言い得るような状態に見舞われるということが、現実世界においてはそれなりの頻度で起こるのだ。このような現実に晒されたときに人間は、

「自分は悪い事してないのに、なぜこんな悪い事が降りかかるの?」

と悲憤慷慨する。つまり、

「『善因善果/悪因悪果』なのだったら、前件が当てはまらなければ後件は起こらないんじゃないの?おかしいじゃないか!」

という訳である。そこで持ち出されるのが、本人の悪因ではない「親の悪行」であったり、「前世の悪行」であったりするわけである。すなわち、「御先祖さまが悪かったから、君にバチが当たっているんだ」「前世の君が悪行三昧だったから、今世の君に悪果が降りかかっているんだ」という訳である。つまり、「悪果を齎した悪因」はあるのだけれども、それは「本人が犯した悪因」ではないと考えるのである。

あるいは、明らかにしたくない、もしくは直視したくない自分の悪因(=悪行)を糊塗するために「親の悪行/前世の悪行」を持ち出すこともあるだろう。日常的な言い回しで言えば「(思い当たる節はあるのだが)オレが悪いんじゃなくて、先祖か前世のオレが悪い」という訳である。このような、縁起説を基盤にした「善因善果/悪因悪果」の思想を維持したままで、悪果を齎したと想定される本人の悪因を免責するための理屈として「親の悪行/前世の悪行」を持ち出す場合もあるだろう。

以上、「親の因果が子に報う」ということわざの考え方に登場する、本人が犯したわけでもない悪行、すなわち「親の悪行(あるいは前世の悪行)」が持ち出される二つの場合を見てきたが、どちらにしても「悪果だけが生じた状況」を説明するための概念として「本人が犯したわけでもない悪行」は登場するのだ。また、「親の因果が子に報う」ということわざの考え方は、あくまでも個人に起きた不幸な出来事について納得するための図式といえるのだ。

■キリスト教の原罪思想

キリスト教の原罪思想は「罪-罰モデル」なので、ある意味で「悪因悪果」の枠組みで捉えられないこともない。仏教的な「悪因悪果」ではないのだが、通俗的な意味での「悪い事したから悪い事が起こった」という枠組みで捉えられるのだ。

まぁ、宗教は多かれ少なかれ、マルクスが「宗教は大衆の『アヘン』である」というように、現実世界が齎す理不尽な出来事に対して、ある種の納得(=ある種の諦念ないしは希望)を与える図式を持っている。そして、キリスト教もまたその図式を持っている。

さて、キリスト教の原罪思想は、どのような現実世界が齎す理不尽な出来事に対する納得の図式を与えているのだろうか。それは多くの人が感じる以下の不満に、ある種の回答を与えるものだなのだ。

・死にたくないでござる

・働きたくないでござる

まぁ、自分が置かれた状況に絶望している場合は「死にたくない」どころか希死念慮に囚われるし、仕事が楽しくてしょうがない人は「働きたくない」とは思わないだろう。しかし、そういった人は例外である。とりわけ近代以前は現代よりも「遣り甲斐」のある仕事に従事できた人間は少数だろう。つまり、大抵の人間は「死にたくない」「働きたくない」と考えていると見做してよい。

この不満に対する回答として、キリスト教は「原罪」という考え方を用意したのである。つまり、

Q.人間は死にたくないのに、どうして死すべき存在なのか?

A.罪を犯したから罰として死が与えられた

Q.人間は働きたくないのに、どうして働かなければならないのか?

A.罪を犯したから罰として(労働せずとも与えられた)「日々の糧」の恩恵を取り上げられた

という訳である。すなわち、刑罰として「死ぬ」のであり、刑罰として「働く」のである。そして、刑罰という概念は当人が望もうが望むまいが執行されるものとして認識されている。つまり、当人の「いやだなぁ、やりたくないなぁ」という意思よりも優先されるものが刑罰なのだ。

議論の本筋とはややズレるのだが、キリスト教の(最後の審判の後の)救いについて簡単に説明しよう。

キリスト教における最後の審判の後の救いとは、「ホントは刑期は無期なんだけど、イエス・キリストが肩代わりしてくれたから、最後の審判の後は無罪放免だ!」という形で救われるものである。「オレの分はイエス・キリストが肩代わりしてくれた」と神に申告すれば最後の審判の後には刑期満了となる一方で、イエス・キリストによる肩代わりを神に申告しないなら刑罰は継続になる。

このような服役中の囚人モデルがキリスト教の世界観である。

しかし、このとき「服役中の囚人ならば望まないことを強いられたとしても、『囚人=罪人』とはそういうものだから理解できる。しかし、いつの間にオレが罪人になったのだ?オレは罪を犯した経験なんぞ無い!」という疑問は当然ながら出てくるだろう。

この疑問に対しては、二段構えのなかなかに狡猾な対応をキリスト教はとるのだ。

第一弾としては「かなり些細な行為や意識の動きを罪とする」のである。例えば、スタバでハンサムなスーツの男性を見かけたとしよう。その際に左の薬指の指輪に気づいたにも関わらず「わぁ、なんて素敵な男性!ああいう人が恋人だといいだろうなぁ」と思うだけでアウト判定である(同様に、男性が既婚女性に対して「ああいう人が妻なら毎日が嬉しいだろうなぁ」と空想すればアウトである)。あるいは、腹が立つことがあった場合に、公衆の面前で他人を罵倒することだけがアウトなのではなく、自分の居室で個人的に悪態をついてもダメである。つまりとんでもない厳しい基準なのだ。譬えて言うならば、片側3車線なのに制限速度が40km/hとしている交通規制のようなものだ。違反しない方が難しいような厳しさで取り締まる。「そりゃ、そんなレベルで取り締まるなら、みんな罪人だわな」という訳だ。

第二弾がこの記事で問題にする「原罪」なのである。この「原罪」の概念は「先祖であるアダムとイブが犯した罪は、子孫である我々の罪でもある」とする概念だ。この概念を持ち出すことで、上記のような些細な罪であっても到底犯し得ないような乳児のような存在でも罪人と見做し得ることを可能にする。つまり、人間すべてを罪人とするための概念装置が「原罪」なのである。

この辺の理論構成とレトリックがなかなかに狡猾なのだ。

「服役中の囚人モデルというキリスト教の世界観」においては、「アダムとイブの子孫なら罪人」とする原罪思想だけで全人類を「服役中の囚人」に落とし込めるので、理論的には「些細なことまで罪」という判定基準は必要が無い。しかし、原罪思想だけではとうてい説得力が生まれない。そこで理論的には不要だが、納得感を生み出すために必要なモノとして「些細なことまで罪」という判定基準が、キリスト教には登場するのだ。

この納得の仕組みについて説明しよう。

原罪思想によって「お前らは罪人の子孫なんだから罪人なんだ」とだけ主張されれば、「なんで罪人の子孫なら罪人やねん!」となるだろう。まぁ、古代どころか封建時代ぐらいまでは連座制は当たり前であったので、近代思想による個人主義が台頭するまでは「罪人の子孫なら罪人」の理屈は、現代の我々の想像以上に説得力を持っていた可能性はある。とはいえ、連座制で巻き添えにされることが悲劇と感じられていたようでもあるので、「罪人の子孫なら罪人」の理屈が全面的に肯定されていたわけでもなかろう。

このとき、それまで「罪の範疇に入っていなかった行為」まで罪に当たるとの主張が為されることで、「そういうのも罪になるならオレも罪人になるかなぁ」という(キリスト教的定義による)罪人への自覚を促すのだ。

そして「ほら見なさい。アナタも罪人だったでしょう?周りを見渡してみれば罪を犯したアナタと同じような傾向を持った人間は沢山居るでしょう?つまり、私達、アダムとイブの子孫は罪を犯すような傾向をもった人間ばかりなんですよ。そんな罪ばかり犯してしまうような私達という存在は本質的に罪人ですよね。それが原罪なんです」といった形で原罪思想を納得させるのである。

この原罪思想を受け入れさせれば「服役中の囚人モデルというキリスト教の世界観」への理解は得られることになる。すなわち、我々は原罪による罪人=囚人であるがゆえに、神が原罪に対する刑罰として「死すべき存在であること」「働いて日々の糧を得なけらばいけない存在であること」を我々に強いていることに納得がいくのである。そして、最後の審判の後の「イエスによる救済=イエスによる刑罰の肩代わりによる刑期満了」を信じることができる、となるわけである。

まぁ、キリスト教的世界観を受け入れたとしても「原罪に対する刑罰が日々の糧を働いて得ることなのはともかくとして”死すべき存在となること”は厳しすぎるんと違うかな?」と感じなくもない。とはいえ、「イエス・キリストによる刑罰の肩代わりを神に申告すれば、最後の審判の後には刑期満了になる(=永遠の命を得る、すなわち死すべき存在ではなくなる)」という救済措置があるので、それを加味すれば世界観的には厳しすぎないのかもしれない。

キリスト教的世界観に基づく「死すべき存在とされたことの原罪への刑罰としての厳しさ」への疑問も、そもそもが「なぜ我々は死すべき存在なのだろうか?」という疑問、あるいは「死にたくないでござる」という不満に対する回答として打ち立てられたものなのだから、キリスト教的世界観は理屈付けとして頑張ったともいえよう。

■まとめ

以上、仏教的な日本のことわざ「親の因果が子に報う」の考え方と「キリスト教の原罪思想」を見てきた。

そして、これまでの議論によって、「キリスト教の原罪思想」と「親の因果が子に報う」という仏教的なことわざの考え方との「本人が悪い事をしていないのに悪い事が起きたのは、祖先が悪い事をしたためだ」という共通の思考枠組みが明らかになったと思われる。すなわち、「人間が死ぬべき存在であること」「人間が働いて日々の糧を得なければいけない存在であること」という悪いことに我々が直面しているのは「アダムとイブの罪」によるのだという原罪思想と、「具体的な何か悪い出来事(=悪果)」は「親の悪行」によるのだという「親の因果が子に報う」ということわざの考え方には共通点があることが明確になったのではないだろうか。

一方で、その枠組みによって「何を納得させているのか」について、キリスト教の原罪思想と「親の因果が子に報う」ということわざの考え方では大きく異なることも明らかになった。すなわち、キリスト教の原罪思想が「死すべき存在」であるという(我々にとって不満に思える)人間の本質に対する納得(あるいは諦念)を齎すのに対して、「親の因果が子に報う」ということわざの考え方は、個人の身の上に起きた偶発的な不幸な出来事に対する納得を齎す。

この違いを上手く表現する譬えは中々思いつかないが、敢えて譬えてみると、「物体が落下するのは地球の引力によるのだ」という普遍的な法則の説明なのか、「コップが床に落ちたのは君の肘が当たったからだよ」という個人レベルの不幸な出来事の説明なのかの違いに擬えることができるだろうか。

さて、「はじめに」でも示唆したが「キリスト教の原罪思想」の枠組みはフェミニズムに限らず、現在アメリカで頻発している「ポリコレ・カードバトル」において、ボコボコにやられる側が「君らがボコボコにやられるのは仕方ないね」と認識される原型になっているように思われる。

一方で、仏教的な日本のことわざ「親の因果が子に報う」の考え方は、そういったポリコレカードバトルと結びつくとは考えにくいように思われる。まぁ、この点に関しては考察が不十分なので確たることは言えない。また、仏教的な縁起説がかつて屠殺業に対する差別と結びついていたのは旧聞に属する話であろうから、(通俗的な)縁起説自体も"差別"という観点ではそこまでイノセントな概念ではない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?