『福翁自伝』を徹底分析!逆引き式願書作成メソッドで、効率よく願書レベルをアップさせる![シリーズ1/3]

「福翁自伝が読めない…」と嘆いている方へ

ある保護者の方は次のように漏らしていました。

「やはり福翁自伝の課題は重要なのか…でも、どうしたら良いかわからない…」 この悩みは、慶應幼稚舎受験を考える多くの方が抱えているのではないでしょうか。

そんな皆様に朗報です。本ノウハウは、プロの視点から「福翁自伝」を徹底的に分析し、願書作成のエッセンスを凝縮しました。このノウハウを手に入れれば、圧倒的に幼稚舎の願書を書く負担が軽減します。

はじめに

私立小学校受験の最難関、慶應義塾幼稚舎。合格のカギを握るのは、課題図書である『福翁自伝』を正しく理解し、福澤諭吉の理想を体現するお子さまの資質を、説得力あるエピソードとともに願書にまとめることです。

しかし、課題図書の内容を理解し、願書に活かすことは容易ではありません。本ノウハウでは、以下の内容を徹底サポートすることで、難関校合格への確率を飛躍的に高めます。

『福翁自伝』の正確な読解と解釈

お子さまの特性と福澤諭吉の理想との関連付け

ご家庭の教育方針と慶應義塾の学風との整合性

お子さまの魅力を最大限に引き出す、説得力あるエピソードの選択

私立小学校受験の最難関、慶應義塾幼稚舎。合格のカギを握るのは、課題図書である『福翁自伝』です。を正しく理解し、福澤諭吉の理想を体現するお子さまの資質を、説得力あるエピソードとともに願書にまとめることです。

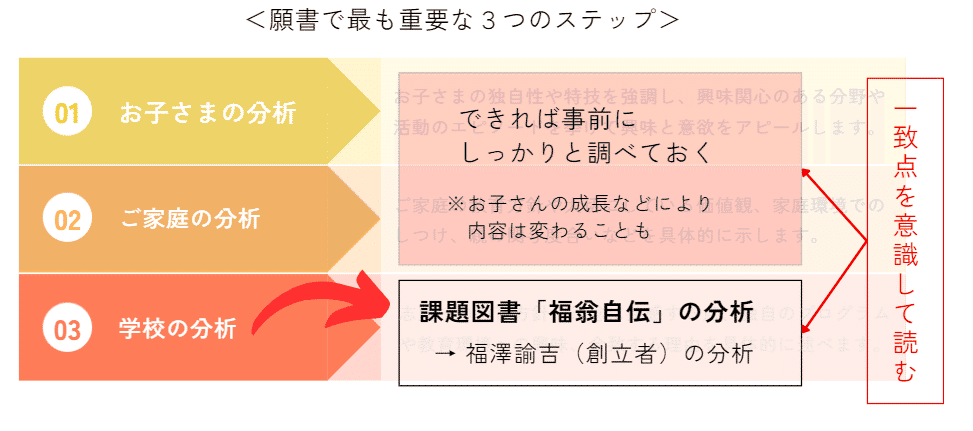

<願書で最も重要な3つのステップ>

① お子さまの分析 ②ご家庭の分析 ③学校の分析

特に、お子さまの分析は、最も重要な作業です。

なぜ「お子さまの分析」から始めるのか?

分析に時間がかかる

直感的(主観的)に書いてしまうと、説得力に欠けます。せっかくのお子さまのお受験をダメにしてしまう可能性があります。「こじつけ願書」にしないため

「ご両親の希望的観測」や「学校の理念」を先にアタマに入れてしまうと、つい引っ張られてしまいます。すると、本来のお子様の姿とはかけ離れた理想的すぎる「こじつけ願書」になる可能性があります。「お子さま分析」には願書の要素が詰まっている

日常生活の中で忘れてしまっていた「名前の由来」や「お子さまの将来へ期待」、幼稚園や保育園の先生、祖父母のコメントなど、いざ、お子さま分析をするといろんなことを再確認することになります。これらは願書を書く上で、深く説得力のある内容につながります。

「お子さま分析」は具体的に何をするのか?

お子さまの分析で用いられるのは次のような項目です。

お子さまの個性と特技:リーダーシップ、自立心、責任感、礼儀、想像力、社会貢献精神など、慶應義塾が求める人物像と関連付けられるエピソードを選びましょう。

お子さまの興味と関心:読書、科学、芸術など、お子さまが興味を持っている分野は何か、具体的なエピソードと共に記述しましょう。

お子さまの成長過程:過去に経験した困難や挑戦、そこから得た学びなどを、具体的なエピソードで示しましょう。

ご家庭でのサポート:読書習慣、教育的な活動、家族とのコミュニケーションなど、ご家庭でどのように教育に取り組んでいるのか具体的に記述しましょう。

上記のように「お子さま分析」を終えて、残りの分析を行います。そして次のような内容をピックアップしていきます。

< 願書でよく書かれる内容一覧 >

● 親の願い:親が子供に対して抱く期待や願いが明確に説明されている

● 家族の背景:親がどんな背景を持っているか説明されている

● 子供の性格:子供がどんな性格か明確に説明されてる

● 子供の経験:子供がどんな経験をして成長したのか明確に説明されている

● 子供の目標:子供がどんな目標を持っているか説明されている

● 子供の学習意欲や好奇心:子供の学ぶことに対する興味や意欲が分かる

● 子供の社会性:子供が他の子供や大人とどのように関わっているか、またはチームワークにどの程度適応できるか説明されている

● 子供の個性や特技:子供が特定の分野で特別な才能や興味を持っている場合、それが説明されている

● 親の教育への取り組み:親がどのように子供の教育に関わり、子供の学習や成長をどのようにサポートしているか説明されている

● 家庭の教育環境:家庭での読書習慣や教育的な活動、親が子供とどのように日常生活を過ごすかなど説明されている。

● 学校への期待:親が学校にどんな期待を持っているかが分かる

● 学校との相性:子供の性格、興味、能力が学校の教育方針や環境とどのように合致してると考えているか分かる。

幼稚舎の願書が他の小学校の願書とここが違う

通常、小学校受験の願書は、① お子さまの分析 ②ご家庭の分析 ③学校の分析の3つのステップで進めます。しかし、幼稚舎は「課題図書を読む」というプロセスが入るため、かなりの時間が余分にかかります。

誤読や曲解のリスクがかなりある

「福翁自伝」のような古典的な書籍では、現代とは異なる価値観や表現が用いられているため、注意が必要です。誤読や曲解に基づいて願書を書いてしまうと、評価を下げる要因となります。

課題図書といっても、読書感想文ではいけない

結論:福翁自伝の理解は、慶應義塾対する理解である

多くの方は、課題図書が選ばれた意図を深く考慮せずに、感想を書いてしまいがちです。しかし、慶應義塾幼舎が「福翁自伝」を課題図書に選んだ理由は、福澤諭吉の思想と学校の教育方針との関連性にあります。

面接の大きな役割の1つは「どれくらい(教育理念などを含む)学校を理解しているか」を知るためです。よって、面接がない幼稚舎は「願書」が面接の役割を果たし、とりわけこの課題図書は「慶應義塾の設立理念」を含む、慶應義塾のあり方の理解を求めています。この点を踏まえずに感想を書くと、学校の求める人物像とずれてしまう恐れがあります。

● 注意が必要なエピソードの例

「社交的」は避けた方がよい

福翁自伝には、「社交的なお子さん」に明確に関連づけられるエピソードは見当たりません。福澤諭吉自身は、幼少期に言葉や服装が周囲と異なっていたため、友達付き合いが苦手だったと記されています。むしろ独立心が強く、自己主張が明確な性格であったことが窺えます。しかし、先入観や甘い読解で「きっとこういうことだろう」という現代的価値観で読むとキレイごとばかり目についてしまいます。

幼稚舎独自の長い記入欄

それでは、実際の願書のフォーマットを確認してみましょう。

2つの記入欄がありますが、この2つの項目は決定的に異なり、それぞれ何を書くのか明確にする必要があります。

課題図書のパートをなんとなく書いたら、間違いなく冗長で薄い印象の文章になってしまうことが分かると思います。よって、次のような意識で読むことが求められます。

<幼稚舎の願書の課題図書の対策>

「福翁自伝」をしっかり理解するなら、1冊では足らない

せっかく上記のような意識を持っても、『福翁自伝』の内容を正確に読むことは大変です。ネット上の情報だけを頼りに願書を書くと、「独立自尊」や「人心」など、ネタがかぶったり、誤字脱字に気づかなかったりするリスクがあります。

もし、しっかりと読むのであれば『学問のすゝめ』などの関連書籍とともに福沢諭吉の思想や哲学などを理解する必要があります。福澤先生を理想像として一面的に評価することを避けるためです。例えば、平等であるべきだという考えを持ちつつも、努力した者が勝つことを認めている一面もお持ちでした。

<何冊も読んでいられないし、途中で心が折れそうなご家庭に>

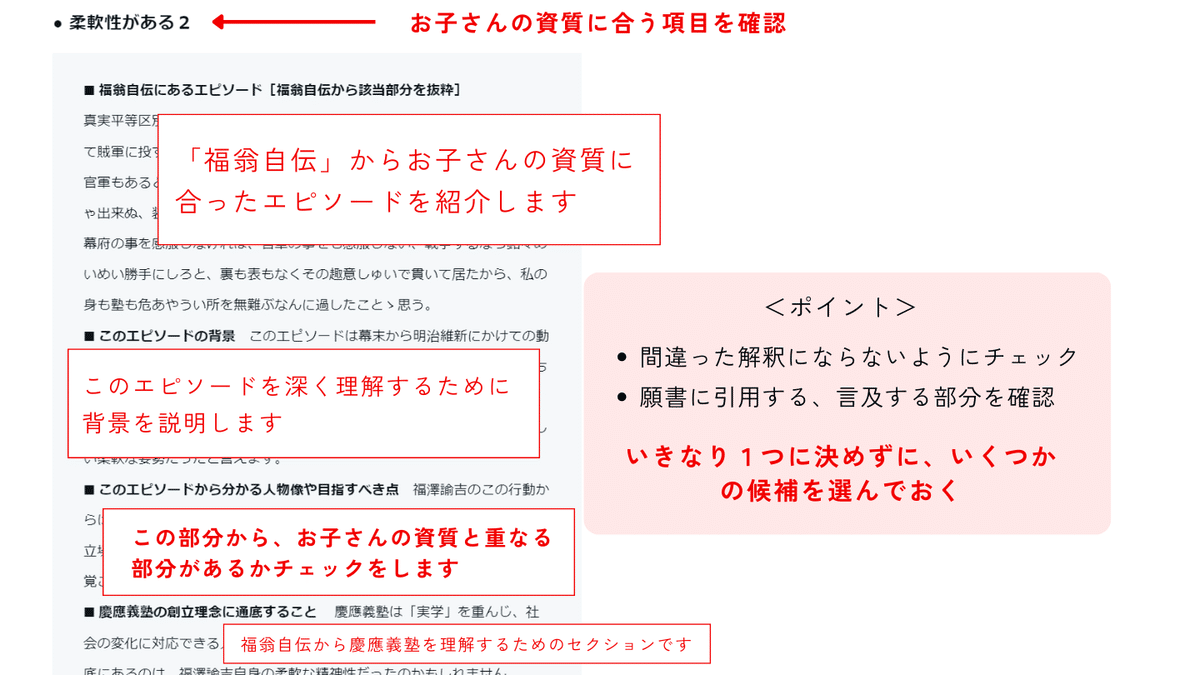

本ノウハウでは、次の点をご説明します。

■ 福翁自伝にあるエピソード

■ このエピソードの背景

■ このエピソードから分かる人物像や目指すべき点

■ 慶應義塾の創立理念に通底すること

をまとめます。お子様の資質に合わせてご活用ください。

”逆引き辞典”式でお子さまの個性に合うエピソードを探す

このノウハウは、福翁自伝を徹底分析し、お子さまの個性を活かした願書作成をサポートする、まさに「逆引き辞典」のような存在です。

「お子さまの資質」から読み解く

例えば、お子さまが「柔軟性」に長けているとします。福翁自伝から「柔軟性」に関連するエピソードをピックアップし、その背景や人物像を解説することで、お子さまの「柔軟性」を具体的に示すためのヒントを提供します。

「柔軟性」に関連する福翁自伝のエピソード例

エピソード: 福澤諭吉は、身分制度という当時の社会の慣習や価値観に囚われず、一人一人の人格や能力を尊重することの大切さを説きました。

背景: 当時の江戸時代は身分制度が厳しく、士農工商の序列があり、商人の子供は下層の身分とされていました。しかし、福澤の父親は身分の違いを問わず、人物の本質を見抜き、丁重に扱いました。

人物像: 時代や環境に流されることなく、自分の信念に基づいて柔軟に判断できる人物像

このように、お子さまの資質に合わせた福翁自伝のエピソードを紹介することで、より説得力のある願書を作成することができます。

ここから先は

¥ 2,400

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?