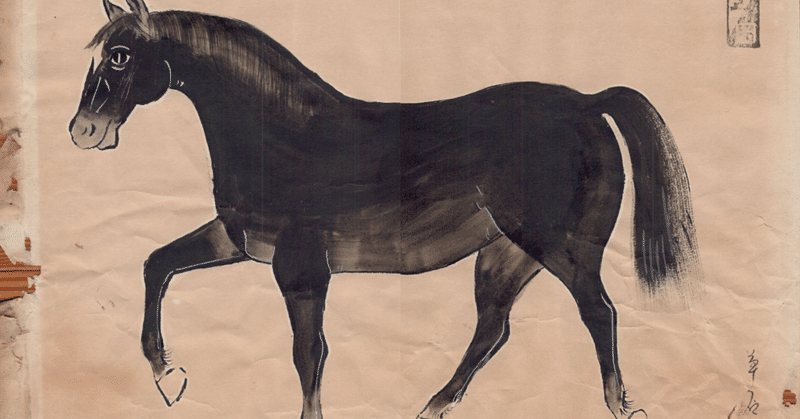

馬との暮らし 余地:市川功さんと友野エツヨさんとのお話②

佐久穂町の千曲川東、余地ダムへ続く長い坂道は右手に余地川、左手に家屋が並んでいる。代々余地に住む市川功さんは、現在83歳。戦後の混乱や物のない時代を体験し、高度成長期、新しい教育を受けて育った自分の親と同世代だと思いを馳せた。

今回、同行くださった友野エツヨさん。友野さんの父は、昭和36年に病気になるまでの何年か、市川さんと一緒に働く仲間だったそうだ。

[馬との暮らし 余地:市川功さんと友野エツヨさんのお話] は、2部構成です。

▼前回のお話はこちら

馬との暮らし 余地:市川功さんと友野エツヨさんのお話①

日々の世話と暮らし

「生き物を飼うってことは、大変だよ。」そう話す市川さんの言葉は、当時の体験からくる力のこもったものに聞こえた。「馬は、使わなくても毎日エサが要る。車は、使わなければ燃料は要らねえからなぁ。」

朝7時半ごろ仕事に出掛けるのに合わせ、馬の食事は、6時頃には与えるよう早朝から準備した。短く切った藁に干し草を混ぜたのが主食で、それに麦や野菜を煮て一緒にあげていた。野菜の茹で汁も飲ませていた。

どんな野菜を煮ていたのか尋ねると、「大根はあんまり喜んで食わなかったな〜。芋だとか、かぼちゃ(甘めの野菜)を煮て潰して。おらっちのお袋は、大釜で一生懸命煮てたよ。」お昼は荷台に積んで持って行き、現地で食べさせた。

麦の餌は自分の家で作ったものだけでは量が足りず、マルシン(川久保)で買っていた。当時は国産の麦だったので値が高かったという。

夜はお湯に麩(ふすま)を入れて、バケツに5杯程飲ませていた。

「昔は今の軽いバケツと違って金のバケツでしょ、うちは家と小屋が遠いから大変だったんですよ。」と友野さんは当時を思い出す。

昔は、ガスも水道もなく井戸から水を汲んでは運び、毎日大量の馬の食事を釜で煮て準備していたという。お二人の話からも、日々の世話が大変な様子がよくわかる。

昔は家の中で馬を飼っている所が多かった。同じ屋根の下に土間があり、そこに“うまや”(馬の寝床)があった。馬と人が同じくらい大事だったという。

「おじいさんの頃は、家の中で飼ってたってたな。当時は、馬の方が大事だったくらいだよ。」と市川さん。

馬との思い出

馬は賢くてとってもよくわかっており、馬ごとにそれぞれ個性があったという。

市川さんの飼っていた2頭はどちらも大人しかったが、オスの方がメスよりも元気だったそうだ。

「昔、玄関開けると、馬が壁の所に耳を当てて足音聞いててな、近くにくると『ふふん』と鳴いた。遅くにバイクで静かに帰ってきても、餌くれろって鳴かれるんだよ。」と笑う。

友野さんの父が、病気になって突然仕事に行けなくなり、母が代わりに轡をかけようとした時は、馬がかけさせなかったそうだ。そこで近所の人に頼んでやってもらい、外に出そうとしたら飛び出してきた。おそらく、こちらが怖がっている事がわかっていたのだろう。「母なんて、餌をあげてたのに。」と友野さんが話すと、「そりゃそうだ、主人を見るんだよ。」と市川さん。

また、こんな微笑ましいエピソードも。

友野さんの馬は、川原に繋いでいる時、前を通りかかると馬が「ふふー」と鳴いた。「キャラメルを差し出すと上手に手を舐めて食べたんだよ。」と、愛おしそうに話す。

続いて市川さんが、「友野商店(余地)の前を通ると、馬がパンを買ってくれろっと、止まっちまうだよ。」と話し、その馬の様子を思い浮かべ、みんなで笑った。

馬が甘いものが大好きだった事は、餌の野菜も芋やかぼちゃなどの甘めのものが好きだったことからもよくわかった。

戦後ならではの馬の道具

馬に使った道具の中には、軍隊が使っていたもので、戦後配布されたものがあった。折りたたみできる防水布のバケツや、雨の時に馬にかけるカッパのようなもの、乗鞍などだった。乗鞍は木でできていて、軍隊で使ったものだったためか、大きかったそうだ。友野さんは、その残った道具を木曽馬の施設に譲ったと話してくれた。こうした馬の道具は、戦後ならではものだったのだろう。

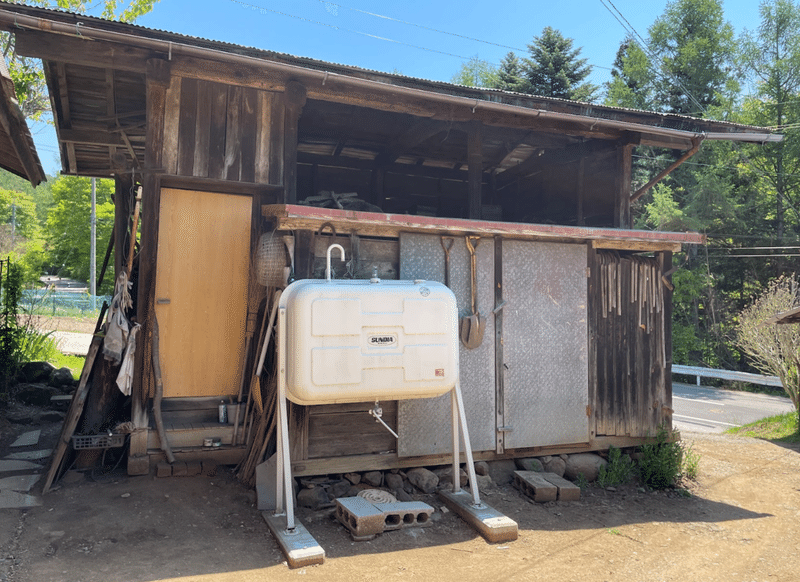

今も残る面影

今もなお、市川さんのお宅には、当時の馬小屋だった建物が残っている。少しだけ馬小屋を見せてもらった。一緒に馬と歩いた背負子(しょいこ)が昔のままに残っており「こっちを向いていただよ。」と懐かしそうに語る。ここに黒鹿毛がいたんですね。外が覗ける窓があり、馬の面影が見えるようだった。

「今だったらずっと飼っておいたよね、死ぬまで飼ってたな〜と思う。」友野さんは何度もそう語る。

毎朝早起きして餌をやり、毎晩夜には、お湯を馬に届ける暮らし。家族とともに賑やかだった時代、馬との生活が確かにここに息づいていた。そんな、貴重なお話を伺うことができた。

文 大波多・鈴木

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?