大久保こぼれ話

笹崎茂人さんがニコニコしながら言う。

「大久保は小さい集落だけんど、自慢できるものが4つある。1つは大光寺。いつごろ建てられたのか文献がないので分からんけんど、江戸時代までさかのぼるんではないか。2つ目は、大光寺の前庭にある大銀杏の木。幹回りが3mはある。3つ目は、こんな小さな集落に神社もある。大光寺から少し離れた丘に諏訪神社がある。4つ目は、田んぼの大きさだな。こんな小さな窪地に似合わないくらい大きな田んぼがあった。1町歩(=3,000坪=6,000畳)はないけんど、何しろ大きい田んぼだったもんで、この集落は一町町と呼ばれてた。」

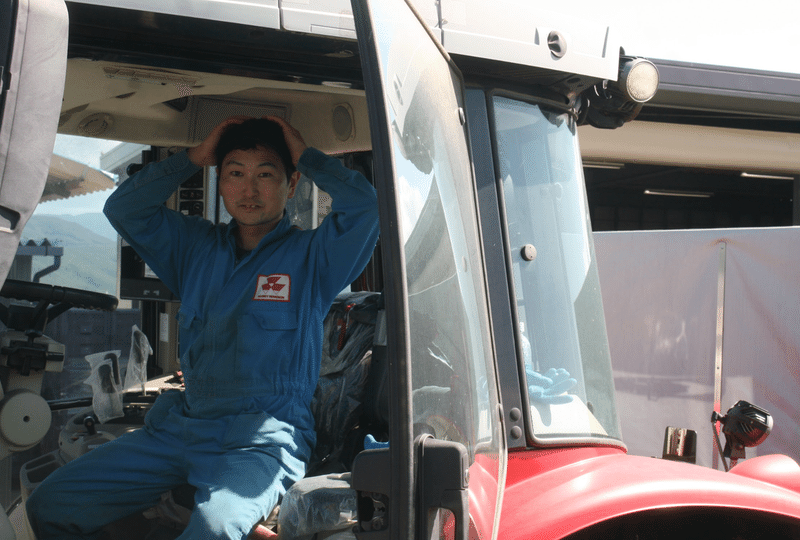

結城創史さんは4歳の時、北海道から旧八千穂村に移住した。保育園、小学校、中学校、高校まで、大久保で過ごした。大学を卒業後、2年間東京で働いた。もともと、経営に興味を持っていたこともあって、白菜栽培をしている父親の仕事を手伝い始めた。「経営できるチャンスがあれば、農業でなくても良かった。」と、創史さんは言う。

農業経営で、難しい点を尋ねると、「今、課題が2つあります。1つは、天候のこと。今年は干ばつで水不足が深刻です。こればかりはコントロールできない。2つ目は、人集めです。高原野菜の仕事は肉体的にきついことと、1品目に特化していると作業が単調になるので、面白みがないと思われ、長続きしません。これをどうやって克服するのかとか、今の優先順位はどれかを即時に判断を下さないと、農業経営は上手くいきません。言うのは簡単ですが、実際に取り組んでみると、大変なことが多い。」 経営に関しては、どの業種でも難しい点があるのは同じですと、客観的に捉えられているのは、農業に関わって12年目になる経験値からなのか。難しさに直面した時、いかに克服するかを考えるのは面白いと、創史さんは言う。

最後に、リラックスできる時間は持てていますかと尋ねると、「12月上旬から2月上旬まで仕事はしません。好きな映画を観に、東京や千葉まで出かけていきます。ホラー以外はなんでもO.K.です。それと、美味しいお店をネットで調べて食べに行くこともあります。この時期が一番自分を解放してあげられるので、必要な時間かなと思ってます。」

文・西村寛

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?