馬との暮らし 余地:市川功さんと友野エツヨさんのお話①

佐久穂町の千曲川東、余地ダムへ続く長い坂道は右手に余地川、左手に家屋が並んでいる。代々余地に住む市川功さんは、現在83歳。戦後の混乱や物のない時代を体験し、高度成長期、新しい教育を受けて育った自分の親と同世代だと思いを馳せた。

今回、同行くださった友野エツヨさん。友野さんの父は、昭和36年に病気になるまでの何年か、市川さんと一緒に働く仲間だったそうだ。

[馬との暮らし 余地:市川功さんと友野エツヨさんのお話] は、2部構成です。

馬が活躍していた時代、父から馬を引き継いだ

「もう、ずいぶん昔の話になるから、へえ、忘れっちまってるな。」と、私たちを縁側に招き入れ語り出した市川さん。

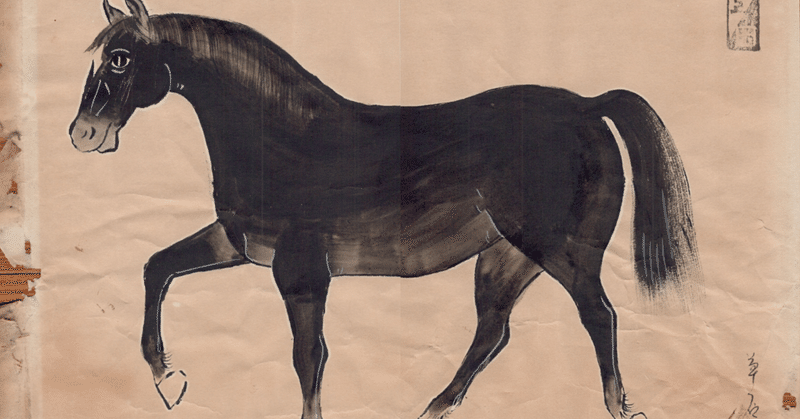

一緒に仕事をしていた馬は2頭にわたり、そのうち最初の1頭は黒くて艶の良い毛並みの『黒鹿毛』だった。最後に使っていた馬は、白い毛の『あしげ』だった。白い馬は、市川さんの後に八郡へ行って働いていたと教えてくれた。

後日、和紙に描かれた馬の絵を見せてもらった。当時はまだ、カメラが珍しくて馬を写真に残すことができなかった。せめて絵を残しておきたいと思い、群馬の絵師に『黒鹿毛』を描いてもらったそうだ。その絵は丁寧に保存されており、今でも綺麗な発色で凛とした印象だった。

「ほとんど土引きが主だったなここら辺の山は。運送(荷車を使った馬搬)で引いたのは、曽原だとか入澤(現佐久市)から羽黒下の与志本(現在の吉本)*1 まで運んだだよ。」と語る。

市川さんは18歳(昭和33年)の頃、父の仕事を手伝いはじめ、馬を引き継いだ。

「おらっちの親父は野沢(現佐久市)へ、ぼや(薪木)を運んだだよ。おらとのお爺さんという人は、群馬へ小荷台で運んだだよ。」と市川さん。

友野さんが「小荷台っていうのは、つまり馬に積んだってこと?」と聞き返すと、「そうそう馬の背に米や籾殻を積んで、(道が狭くて)車が通らないから馬を使って余地峠を通った。余地峠をくだると熊蔵(現群馬県南牧村)に抜けたんだよ。」とこたえた。

当時、余地峠の行き来が盛んだったことや、広範囲にわたって馬で物を運んでいた様子がうかがえた。

以前は運送を主にしていたが、市川さんが引き継いでから土引きを始めたそうだ。

余地の奥から、およそ15mもある長い丸太を運ぶのに大変だったのは、狭い道を通らなければいけない事だった。

「一番かなわなかったのは、お醤油屋の前。家の塀と反対側に水路があったから丸太を敷いて渡した。」また、四ツ谷と東町の境にある駒村床屋の前は、当時は“白木屋”というお菓子屋も建っていてとても狭い曲がり角だった。手前の踏切も今より山のようになっておりアップダウンがあり通りにくく、1番厄介な場所だったと教えてくれた。

現在は、車が通りやすいように道が広く整備されたが、アスファルトもない細い砂利道に、列車の為に山積みに盛り固められた線路を長い木材を運ぶ馬で越えていくのは、どれほど至難の技だったろうと想像しきれない程だ。

羽黒下に着くと材木を積むためのクレーンがあり、馬がそれを嫌がって暴れるので必死に抑えていた。

「丸太落としゃ、へぇバックしてっちまう。まぁ、気をつけなきゃな。馬はおっかねえっから、たまるもんかぁ。」と当時を思い出しながら市川さん。

土引きの仕事は、朝7時半に家を出て、帰りは19時位までかかった。遠くは、美ヶ原の下辺り武石(上田市)まで行ったことがあるそうで、そこには馬小屋が準備してあり、一緒に泊まった。

現在の佐久穂町内に当たる うそのくち にも泊まりで出かけた。当時は、坂道を歩いて登ったので遠かったのだという。佐口へは通いで行っていた。遠方の仕事は、馬の金靴(蹄鉄)の減りが早く、2週間位しか持たなかったそうだ。

蹄鉄屋さんは羽黒下にあったが、市川さんが仕事をしている頃は店を閉めてしまったため、臼田(現佐久市)まで行っていた。「馬蹄にいけば、いつでも2、3頭はいたなぁ」と市川さん。

土引きの仕事は基本的に冬のみで、夏場には田んぼの仕事や桑を運んだりして馬を使っていた。「百姓に馬を使う家はまぁまぁあっただけど、土引きをやる家はそんなになかったかなぁ。」

生活で使っていた馬と、土引きの馬の違いを聞くと、「全然違うよ、土引きはどさんこ系統だから。」「足太かったよね。」とお二人。

昔は“馬喰”という仲介人がいて、どんな馬がよいと要望を言っておくと「この馬どうだ」と連れてきてくれたそうだ。北海道から仕入れた“道産子”がフェリーに乗ってやってくる。4歳位の馬を連れてきて、世話をしながら少しずつ仕事を教え仕込んだという。

東北や北海道の方では、間伐材を引き出すのに、今でも土引きをしている地域があるそうだ。

大きな荷車を引いて砂利道を進んだ

昔の運送は、馬に荷車を引かせていた。

荷台の全長は3~4.5m位あった。素材は丈夫な樫の木を使っていたので、雨晒しになってもなかなか腐らなかった。

市川さんが馬を引き継いだ頃にゴムタイヤに変えたが、それ以前は大型トラックのタイヤ以上の大きさもある、木の車輪に金属性の金輪を巻いて走っていたそうだ。馬はその荷車に約2〜3トンの荷物を積み、ガタガタの砂利道を引いて運んだ。

積んだ丸太が崩れ落ちないように、麻で作られた“ロップ”(ロープ)で締める。“大阪”と呼ばれる締め方で、荷物の下に木材をかましワイヤーをかけた。

「金輪は重たくて、馬も人も苦労していたなと思った。荷台に材木を乗せてからでないと金輪はかけられないし、いずれにしても大変だったんだよ。」と友野さん。小学校の頃に、金輪からゴムのタイヤに変わった事を覚えているそうだ。

金輪のうちは故障がとても多かったので、よく修理に出す人がいた。野沢には荷車などを作ったり修理したりする『ボウヤ』と呼ばれる車大工の職人さんがいて、忙しくしていたという。

同行くださった友野エツヨさん左

(友野さんのお話は別の日にもお伺いしています)

戦後のこれから車社会になっていく時期を、馬と共に働き過ごしたお二人の話は、時代の変化を感じられるとても興味深い話ばかりでした。

どの話のシーンでも、馬を懐かしそうに思い出しながら話す様子が印象的で、馬は仕事のパートナーでありながら、大事な家族だったことが想像できました。

お二人の②では、馬との生活やお世話編でその辺りもまとめていきます。

*1 :与志本 明治20年(1887)大日向で木炭問屋を開業。やがて取引の規模の大きい材木を扱うようになり、羽黒下駅より貨物輸送をしていた。

▼続きはこちら

馬との暮らし 余地:市川功さんと友野エツヨさんとのお話②

文・大波多、鈴木

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?