馬との暮らし 上区:三井さんのお話②

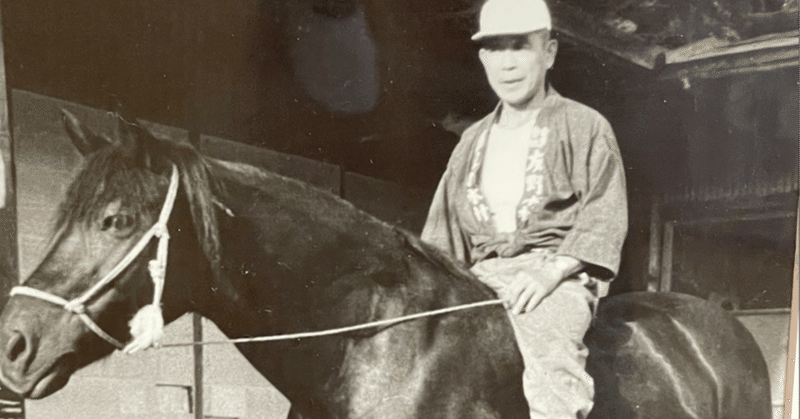

物心つく頃から馬と一緒に生活し、昭和46年頃まで飼っていたという上区にお住まいの三井さん。馬を家族の一員として大切にしていた当時の暮らしと思い出を伺った。

上区は佐久穂町の北西側の地区にあたる。針の木沢、影の集落を通りすぎ、新田にある三井さん宅を訪問した。

[馬との暮らし 上区:三井さんのお話] は、①〜③編まであります。

▼最初の記事はこちら

馬との暮らし 上区:三井さんのお話①

馬耕(ばこう)

米作りをする方はご存じの通り、田んぼに水を入れ土を砕き均平にして、田植えの準備をする作業を代掻きという。今ではトラクターにロータリーを装着して行う事が多いが、その当時は人力または牛や馬に馬鍬(まぐわ・まんが)を引かせて代掻きをしていた。

「牛がね駄目なの、のたのた歩くから。父がせっかちな人でね。」三井さんの家では、馬で代掻きをしていたそう。

小学校4年生の時に父から、「明日お前鼻どりやれ。」と言われた。

代掻きをする際、二つの役割がある。馬鍬を持つ『しんどり』という役割と、口元につけた竹竿で誘導する『鼻どり』という役割だ。竹竿の長さは馬鍬までの長さの3倍程ある。

三井さんのお父さんが前日の夜に図を描いて説明してくれた。「最初この通りをいって。二マスあけて次の通りをいく。次は一番初めに通ったところの横の通りをいき、次は三つあけて二番目に通ったところから一マスあけた通りをいく。」馬が歩く順序を教えて貰った。

竹竿が馬鍬より長く、馬は急に曲がることができないので、二マスあけて回るときは自分が二歩か三歩さがって大回りをする。「さて自分はどこを歩けばいいのか?」と悩んでしまったという。

当日馬の通る場所を頭に浮かべ歩く。実際やってみると、段々わからなくなり同じところを歩いていて、「さっきそこ通った。」と父から怒られたそう。

三井さんのように、かつて馬を使って田んぼの手伝いをした子供は、この辺りでは当たり前にいたのではないだろうか。

お話を聞いた5月は、ちょうど田植えの準備を進めていた時期。水の入った田んぼを眺めながら、当時の様子を重ね合わせた。

※今もこの辺りでは、田んぼにトラクターなどを入れる坂道などのことを「馬入れ」と呼んでいるという情報もいただきました。三井さんのお話しくださった当時はまさに、馬の入る道だったのですね。

次回も引き続き、馬が活躍した仕事「馬搬」について掲載します。

(お名前に関してはご本人の希望で「三井さん」とさせていただいています。)

▼次回はこちら

馬との暮らし 上区:三井さんのお話③

文・西澤

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?