さかさ近況㉝

異形コレクションに載るよ

なんと井上雅彦先生のライフワークともいうべき『異形コレクションLVI 乗物綺談』(光文社文庫)に短編を書きおろした。

幻想怪奇のショートショートコンテストで優秀作として選出してもらった「僕のタイプライター」を井上先生が気に入ってくださって、お声がけいただいた。賞はとっておくものである。井上先生はもちろん昔から読んでいて、初めて手にとったのは、確か『世にも奇妙な物語』を観たからだった気がする。異形コレクションも中学生ぐらいから読んでいたものだから、そういう昔から読んでいたシリーズに自分が載るのはとても不思議な感じだ。

「封印」というシンプルなタイトルだが、少し昔の国鉄時代の話を書いている(この界隈は怖いので間違っていても寛大に見てほしい)。アイデアが出るのははやかったのだけれど、かなり苦しんで書いた作品で、某賞の授賞式に向かうための機内でもホテルでも帰りの空港でも書いても書き終わらなかった。どう読まれるかが不安な作品なのだが、最後にちょっとしたしかけをしているのと、まあ、とにかく他の執筆陣が「ぜったいおもろいやつやん」の方々なので、大船に乗ったつもりでみなさま購入いただければ幸いである。

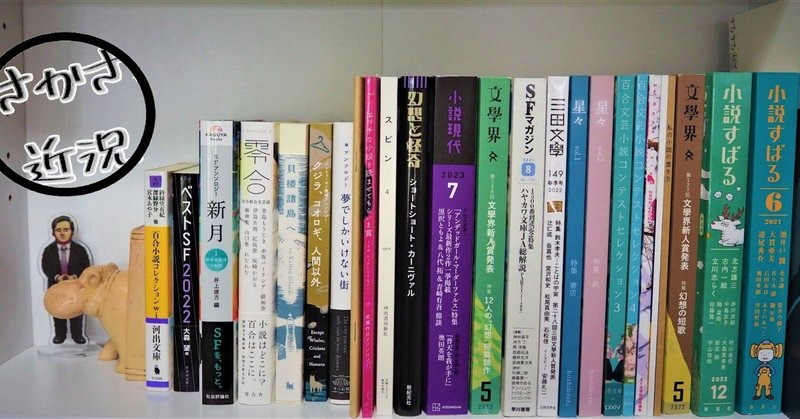

最近読んだもの、見たもの

『覚醒するシスターフッド』(河出書房新社)

文藝の2020年秋季号の特集に書き下ろしを加えたアンソロジー。「シスターフッド」の解釈がいろいろあり、どの作品も楽しめたが、特に、ヘレン・オイェイェミ「ケンブリッジ大学地味子団」(上田麻由子訳)、マーガレット・アトウッド「老いぼれを燃やせ」(鴻巣友季子訳)がよかった。地味子団は、「シスターフッド」と「ブラザーフッド」の対立と融解について取り組んでいる作品で、「地味子団」自体の存在もさることながら、相手側の団体とのやりとり(?)がよかた。アトウッドは、近未来的ながら、老人ホームへの憎悪がかなりさもありなんで、こういうのを書かせたらやっぱりピカイチだなと感じた。

『不快な夕闇』マリーケ ルカス ライネフェルト/國森 由美子訳 (早川書房)

史上最年少ブッカー国際賞受賞作、という肩書にひかれたわけでもないが(ちなみにブッカー賞とは別)、読んでみたところ、悲しい気持ちになった。つらいお話であった。

主人公のヤスはオランダで酪農を営んでいる父親の娘。物語は、彼女の兄が不慮の事故で亡くなるところから始まる。が、改革派のキリスト教徒でもある父親たちは、その兄の死をなかったことのようにして振る舞う。が、家族はぼろぼろになっていく。「兄がいなくなってしまえばいい」とヤスが思った後に死んだものだから、ヤスはそれを「罰」のように受け取るのだけど、とにかくそれ以降、この家族には悪いことしか起こらない。

夕闇のように曖昧な境界線で、ヤスの性的な興味やスカトロ的な描写、思考のもこもこした感じが描かれ続けるのでなかなか辛い。一章ごとの話は短く、唯一妹の存在はこの家族の希望のように描かれるが、そこははっきりと拒絶されて、ヤスの最後に下す決断は、ひとすじの希望のように見えてしまう闇であった。あとがきの方では、「宗教二世」の話としても読めるという読みがあり、なるほどな、と思った。

本書と直接関係ないのだが、鴻巣さんの解説で、「翻訳」自体も最近は「誰」(黒人の作品を白人が訳していいか、みたいな)が訳すかの議論があるということが、うーん、難しい世の中だなと思ってしまった。

『銭湯』福田節郎(書肆侃侃房)

気になっていた作品だったのだがようやく読めた。

私は酒もたばこも賭け事もなにもかもやらない上に忌避している部分があるので、だいぶツマラナイ人間だなと自覚しているのだが、この小説は酒飲みの話である。初読の感じとしては、もりみーの作品に出てくる登場人物が低学歴になって酒をあおり続けるお話(これは「低学歴」だとはっきり作中に出てくるので…)。これで作者がお酒が飲めないタチだったら信じられないのだが、お酒を愛する人しか書けないタイプの物語で、かなりよかった。

物語にはもちろん筋はあるのだが、このお話がかなり技巧的だと思うのは、主人公に「目的」がないところで、次々と「新キャラ」が現れて、その言説に翻弄されながら、おもしろきゃいいの精神でやっていく、というのは、これは書くのがかなり難しいと思う。目的という意味では、書き下ろしの「MAXとき」の方が、友達の友達の墓参りに行かされる、という道具立てがあるのでわかりやすいが(ただこっちは時系列で技巧的な部分がある)、「銭湯」は、主人公の翻弄されっぷりの筆致がなかなか書けるものではない。登場人物たちは総じておかしくて(funnyではなくcrazy)で、かなり悲惨な感じだと思うのだけど、この書き方なのでとても心地よい読後感であった。

そういえば、P195の「結果よりも仮定が大事」は「過程」の誤植なのか意図的なのか?

ごめんね、ぶつかりおじさん

ちょろっと書いた小説がちょろっと読まれていた。

さらっと一時間ぐらいで書いているし、さらっとした読み心地になっているはずだけど、実はけっこうノウハウがつまっている小説である。

基本的に短い小説は、文字にしない情報をどれだけストレスなく相手に叩き込めるかが大切だと思うので、話題になっている事柄や、ミーム的なものは使いやすい。「ぶつかりおじさん」はその点、題材としては適当だ。イメージもそうだし、それにまつわるネガティブな印象も組み込みやすい。私は小説を、他者の頭をエミュレーターとして出力しているイメージがあるので、ときどきこういう技を使う。また、「破裂」というワードは、北斗の拳のごとき「ひでぶ」はみなさん想像しやすいかと思うので、そういう組み合わせもけっこう大事だ。あとはリズムよく次へ次へと読ませる文体。

とはいっても、こういう短いものであろうとなんだろうと、物語は筋が命だと思っているので、キーになっているのは最後のパラグラフの反転だろう。だが、それがうまくいくかどうかは、読まれないとわからないところもあるので、私は自分の作品が相手にどういう反応を引き起こすか、たまにこういう短い作品で試して練習をして、それを長いのに応用したりしている。