#46 吟醸酒の歴史について

今回の問題

吟醸酒の歴史について述べよ。

自分の回答

200字回答

吟醸酒とは、吟味して醸造された酒という意味で、明治時代に三浦仙三郎が開発した長期低温仕込みがベースになっている。1927年の鹿又親の論説により吟醸酒の概念が確立したとされ、その後精米技術の向上や冷却技術の普及などにより、吟醸酒の品質は向上した。1980年代には吟醸酒ブームが起きた。1989年からは特定名称の一つとして使われており、表示には精米歩合60%以下などの条件を満たす必要がある。(194字)

回答の要素

吟醸酒について

「吟味して醸造する」という意味で使われていた。

明治時代に三浦仙三郎が開発した長期低温仕込みがベースになっている。

吟醸の起源は明治維新後であり、1909年の文献には吟醸物や吟醸家などの言葉が現れている。

吟醸酒の概念は1927年の鹿又親氏の論説により確立したとされる。

その後、精米技術の向上や冷却技術の普及などにより、吟醸酒の品質は向上した。

1980年代に吟醸酒ブームが起き、吟醸酒という言葉が一般的に知られるようになった。

現在の「清酒の製法品質表示基準」の特定名称として使われるのは1989年以降。

回答の構成

・「吟味して醸造する」

・明治時代:三浦仙三郎の長期低温仕込み

・1927年:鹿又親の論説によって確立

・精米技術の向上や冷却技術の普及

・1980年代:吟醸酒ブーム

・1989年から:特定名称、精米歩合60%以下

回答の補足

吟醸 という言葉は、1894(明治27)年刊『酒造のともしび』の「灘地方の吟醸家」が初出とされている。一方で 吟醸酒 という言葉は、1906(明治39)年の「日本醸造協会雑誌」1巻8号の会員消息の欄に初めて見られるとのこと。

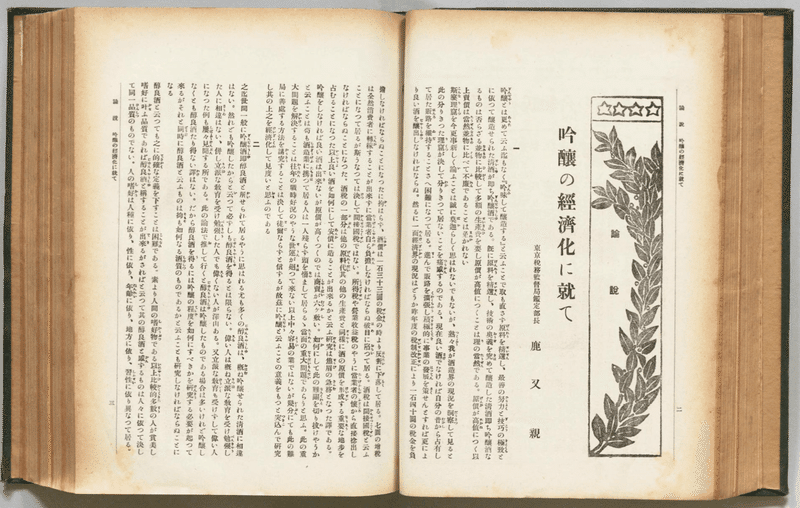

鹿又親氏の有名な以下の一文は、1927(昭和2)年を待たなければならない。

吟醸とは更めて云ふ迄もなく『吟味して醸造する』と云ふことで取も直さず原料を精選し、最善の努力と技巧の極致とに依つて醸造せられた清酒が即ち吟醸酒である。

他の回答

先人たちの回答

吟醸酒という概念が確立したのは1927年である。「吟醸とは改めて言うまでもなく「吟味し醸造する」ということで、とりもなおさず、原料を精選し、最善の努力と技工の極みによって醸造せられた清酒が吟醸酒である」としている。明治時代に醸造家三浦仙三郎が開発した長期低温仕込みが基礎になっている。

https://ethnicsake.blog.fc2.com/blog-entry-165.html

参考文献

J.S.A SAKE DIPLOMA 教本(Third Edition)p. 19-21,142

鹿又 親, 吟醸の經濟化に就て,日本醸造協会雑誌, 1927, 22巻, 9号, p. 2-6

秋山 裕一, 吟醸造りと品評会の歴史から(その1), 日本醸造協会誌, 1999, 94 巻, 7 号, p. 542-547

秋山 裕一, 吟醸造りと品評会の歴史から(その2), 日本醸造協会誌, 1999, 94 巻, 8 号, p. 628-634

池田 明子, 和製漢語「吟醸」の歴史から, 日本醸造協会誌, 2003, 98 巻, 12 号, p. 850-858

※ 引用時に出典URLを明記したものは省きました。

※ 内容に間違いがある場合があります。ご指摘いただけると幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?