「自主研のススメ」32.官民の違い

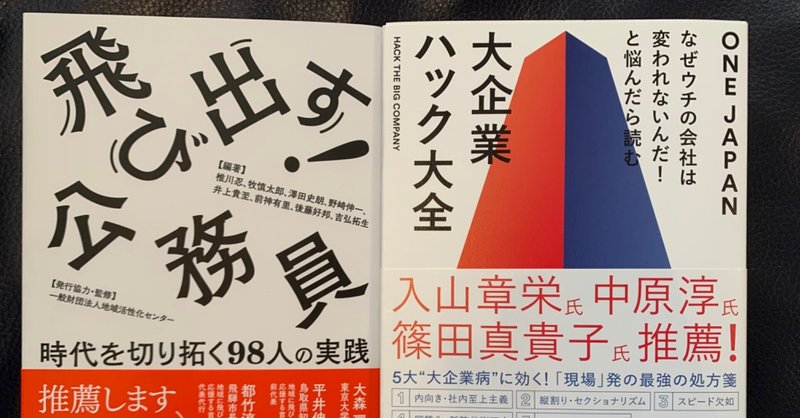

『なぜウチの会社は変われないんだ!と悩んだら読む 大企業ハック大全』ONE JAPAN著

『飛び出す!公務員 時代を切り拓く98人の実践』椎川 忍・牧 慎太郎・澤田 史朗他 編著

『大企業ハック大全』は、変わらない大企業の中にありながらも、辞めず・染まらずそこでやりたいことを実現している44人の事例集。

『飛び出す!公務員』は、職域や日常業務を超えて越境や地域づくりに参加している98人の公務員事例集で、たまたま時期を同じくして最近出版されたこの2冊は、官民それぞれの実践事例集となっています。

そのため、この2冊を読むと企業や役所の枠を越えて広くネットワークを持って活動している人材が、社内・社外・地域でどのような動き方をして実績をあげてきたかを学ぶことができます。しかも、これらを読み比べてみると、官民それぞれの特徴があって興味深いところあるので、僕なりに感じたそれぞれの特徴を紹介していきます。

『大企業ハック大全』

大企業で働き、企業内で有志の活動もしながら会社に染まることなく成果を出すよう動いてきた若手リーダー格の(とっても優秀な)皆さんによる働き方事例集です。

全体を見渡した感じ、有志の活動で得ることができた成果事例よりも、若手リーダーが社内でどのように立ち振る舞うことで風穴を開けてきたかの事例が多いように見えます。そして一部ではありますが、ONE JAPAN(大企業の若手・中堅社員を中心とした約50の企業内有志団体が集う実践コミュニティ)の活動で生まれたつながりを起因として事業化に成功した事例も紹介されています。自社内での新規事業立ち上げでもハードル高いだろうに、それが他社と連携しての事業化というのは、本書においても事例数が少ないこと考えると、相当に難儀な調整があったのではないかと推察します。

最後に、本書のなかで自分が特に気になったエピソードを何点か紹介します。ちなみに()内は僕のコメントです。

「大企業だから堅くて変わらない」とモヤモヤしているなら、その堅い部分を思い切って解きほぐしてみてはいかがでしょうか。積み上げてきた歴史や関係者の思いを深掘りすることで、すでにある自社ならではの「変革の基盤」を見つけられるかもしれません。(←進化思考的です)

挑戦したいことがあるのにくすぶっているのなら、たとえ現時点でアイデアがなくとも、志を同じくする仲間を探そう。そのつながりは、チャンスをものにするための「準備運動」になります。(←自主研も同じ)

大企業だからこそ出せるインパクトを最大限利用するためには、実は、大きな”関わりしろ”を生み出す「スナック」のようなゆるい場が、夢の実現につながるかもしれません。(←スナック文化の有用性はもっと学びたい)

アイデアが実現しないのを会社や上司のせいにする前に、自分の裁量で使えるリソースを洗い出してみてください。休日や自費を活用することで、実現への道が拓けるはずです。(←自責の思考。超大事)

信頼と実績を積み重ね、本業への還元を意識し、トップを巻き込む力をつける。この3点を極めれば、ボトムから会社を変えることも不可能ではありません。(信頼と実績の積み重ね←それに尽きると思います。トップの巻き込み←ここ苦手なので、間違いなく僕のウィークポイント)

『飛び出す!公務員』

公務員って、自己防衛が強すぎたり、政治の力が強く働き過ぎたりして、ウンザリすることも間々ありますが、基本的には、地域や国をより良くしたいという思いある人が多い集団ですし、そういう思いで働いています。

しかしながら、今ある課題を解決するためには「○○した方が良い!」と考えても、そのアイデアを事業化するにはかなり高い山々を越えなければなりません。それだけ山々の頂が高くなる理由、それは事業のスクラップが苦手すぎることが一番の要因になっていると僕は捉えています。既存の事業を止めるとなると、それまでその恩恵を受けていた住民や議会の納得を得ることが大変だから。それだけに、調整した結果「事業継続!」という政治的判断がなされることが多いのではないでしょうか。

そうなると、新しいことを取り入れたいとなっても、投入できる人工も財源も限られるので、どうしても消極的になる組織体質になりやすいのは致し方ないところがあります。

では、役所の中で動けないならどうするか?

外に飛び出してやりゃいいじゃん♪

そんな実践事例が盛りだくさんなのが、こちらの書籍となります。

『ハック大全』が社内での立ち振る舞い方の事例が多く記されていたのに比べて、こちらはどちらかというと活動のフィールドを外におく、まさに飛び出しつつ、そこで得た経験や知識を仕事で活かす、そんな人が多いのが特徴です。まぁ、”飛び出す!”人材たちの事例を集めたからということでもありますが。

こちらも、本書のなかで自分が特に気になったエピソードを何点か紹介します。

地域で活動する人は地元のことや業界のことしか知らないことが少なくない。僕が出会った人や事例を繋ぎ、新しい花を咲かせる「地域のミツバチ」の面白さに気づいた。

紅茶を作ったら産業になった

牛に草を食わせたらなかなかの経営になった

馬鈴薯から猟師へ

公務員の肩書きに執着はないけれど、公務員は周囲の人々が思っているよりずっと自由だったのだな、と思っているところなのだ。いまだにクビにもなっていないし。

業務外の活動が本業をブーストする

「仕事」と「仕事以外の活動」とを分けて考えることもできますが、実際にはそれらは密接に結びつき、外での活動が本来業務の成果も高めると考えています。・・業務外でのさまざまな挑戦、経験、そこで身につけたスキルや能力が多いに役立っています。

好きなことをやり続けたその延長線上にはきっと何かが待っている。住んで楽しい町。ふるさとを元気にしたかった。どこまでが仕事で、どこから遊びなのか自分でも分からない。

そこで私は、「誰でもまちづくりができることを証明しよう」と補助金などに頼らず、楽しいことをやるというコンセプトでまちづくり活動をすることを心に決めた。仕事ではなく一市民としてのまちづくり活動である。

絶対に失敗できないというプレッシャーと、それに勝る楽しさがあり、取り組みを進めることで効果を実感し、自分たちの能力やできることも一つずつ増えていく。気づけば、自分も携わった職員も皆、仕事を通じて成長しているようだ。

官民の特徴

公務員側の事例は、極端なことをいうと組織が変わらなくとも地域が変わればそれで良し的な面があるのが民と異なる特徴といえます。

ちなみに、先日「進化の学校」のご縁でつながっている民間企業の方から、会社の利益を超えたところにある「社会利益の追求」に向けた取り組み事例の話を伺う機会がありました。そんなこともあったので、この2冊を比べて官民差はそこにあると決めつけるわけではないですが、活動の傾向としてはありそうです。

では、共通して学べることは何かというと、結局のところは組織に対して云々言っても何も変わらないので、その環境下で自分の力で何ができるか

を考え、行動に移しているという点で合致します。

要は、自責で捉え、行動に移す、ってことですね。

ただ、やっても上手くいかないときや、これから行動に移そうと考えているとき、やり方が上手くないも成功確率が下がるので、こうした本を参考に動き方を学ぶことはとても価値あると感じます。

なお、公務員だから飛び出す側を読めば良いのかというと、大企業ハック大全にある処方箋は公務員世界でも大変参考になること多々あるし、逆も然りなので、両方読んでみることを激しく推奨します!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?