「さよならテレビ」はなぜテレビにさよならするのか

〜Yahoo!ニュース個人で公開した原稿がさほど読まれなかったので、同じ内容を一部加筆してnoteに載っけてみよう、という投稿です。〜

真面目なテレビマンほどムッとする映画

映画版「さよならテレビ」が一部で話題だ。東海テレビが2018年9月に放送したドキュメンタリー番組を、30分ほど拡大して映画として公開しているのだ。東京では1月2日からポレポレ東中野で上映をはじめた。→「さよならテレビ」公式サイト

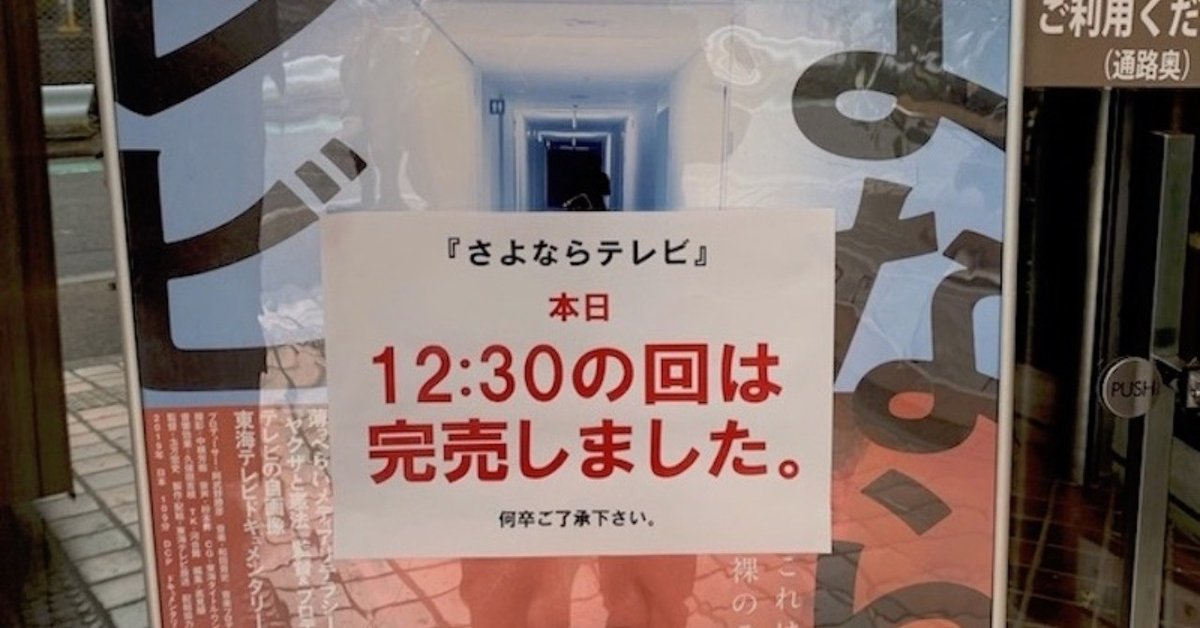

筆者はテレビ版は見ていたが、映画版もぜひ見ようと初日に駆けつけると12:30の上映を目指して1時間前に着いてもとっくに売り切れだった。翌週7日にようやく見ることができた。映画版はテレビ版の延長線上にはある作品だが、ずいぶん印象は違っていた。テレビ版で出しづらかった部分を十分に開陳していた感がある。

話題になったことで、様々なメディアで取り上げられている。

1月18日の「週刊フジテレビ批評」には監督の圡方宏史氏が出演し、ジャーナリストの江川紹子氏と対談していた。

「さよならテレビ」についての基礎的な疑問はほとんど江川氏がぶつけているので、この映画を知りたい方は対談映像を見ると大いに参考になると思う。

[ 2020年1月18日放送「『さよならテレビ』は 何を伝えているのか」]

江川氏は「なぜこれが作れたのか、社内の反応はどうだったのか」など最初に湧く疑問を聞いている。土方氏は飄々と質問に答える。東海テレビはドキュメンタリー制作を社内で認める企業文化があるらしいことが彼の答えからわかる。

対談映像の中で面白いのが、渡辺和洋アナが「納得がいかない」と作品への不満を思わず口にしていることだ。つまり「自分はここで描かれているような仕事への取り組み方をしていない」という気持ちのようだ。土方氏は「素晴らしいことです」と渡辺アナを讃える。

実は筆者は、テレビ局社員十数名とテレビ版を見たことがある。終わった後、憮然とする人が結構いた。テレビ局で真面目に働く人ほど、神経を逆撫でされるところがあるのだと思う。報道やドキュメンタリー制作の経験がある人ほどそうだった。この作品を見て怒るテレビマンは、健全なのかもしれない。

ただ怒っているテレビマン諸氏にはこれを見てもらいたい。土方氏が2014年に制作した東海テレビの公共キャンペーンCMでACCゴールド賞を受賞している。

東海テレビCM「震災から3年~伝えつづける~」

もう一つ、これも土方氏が2015年に制作した公共キャンペーンCMだ。

東海テレビ 公共キャンペーンスポット「戦争を、考えつづける。」

筆者は何度見ても涙がじわっと滲み出てしまう。何かを伝えようともがくテレビマンたちの姿がそこにある。ここにはすでに「さよならテレビ」の片鱗が見てとれる。土方氏が何を伝えたいのか、「さよならテレビ」と併せて考えてみると面白いだろう。

筆者はジャーナリスト相澤冬樹と一緒に「メディア酔談」というライブ配信番組を月一回やっている。高校の同級生だった二人でメディアについて飲みながら語るいい加減な配信番組なのだが、1月31日は土方氏をゲストに迎えて映画を肴に語り合った。映画を見た人にはかなり面白がってもらえるトークになったので、ぜひ見て欲しい。

さよならすることで再生できる?

さてこのタイトル「さよならテレビ」はどう受け止めればいいのだろうか。これについて土方氏はあちこちのインタビューで少しずつ答えている。実は筆者も、テレビ版放送の後、2018年11月に取材している( 個人的に運営するMediaBorderにフルバージョンを掲載した)が、ここで「さよならテレビ」の解釈に関わるもっとも重要な部分を再録したい。

「さよならテレビ」監督・土方宏史氏へのインタビュー(2018年11月)より

聞き手・境治:『さよならテレビ』というタイトルに込めた意味はどういう?

土方宏史氏:よく聞かれるんですけど、タイトル自体に込めた意味はそんなになくて。それぞれ感じてもらいたいなというのがひとつと、それでもあえて言うのであれば、自分たちがかたくなに信じてきたこと、絶対そうあるべきと思ってきたことと、一回決別しないと再生するのは難しいかもしれない。裏を返すと、一度覚悟というか、さよならをする覚悟があれば決して暗くはない、というところでしょうか。

境:テレビは今、批判されがちです。特に報道のあり方が問われている中で、何が問題でどう変わればいいと思いますか。

土方:でかい話を聞かれますねえ。一言ではちょっと難しいなと思いますけど、自分たちが伝えたいこと、というのが抜け落ちてる。これはメディア全般です。東海テレビとかテレビ局とかっていうのは抜きにして、メディア全体に自分が何に興味があるかが抜け落ちている。もともとメディアの役割って根本は人が見られないもの、自分が興味あるからみんなの代わりに見に行ってきてそれを世の中に伝えることだとすると、そもそも自分が何を伝えたいかっていうところが抜け落ちつつあって、視聴率、結果みんなに見てもらえるかどうかの部分、お客様の部分だとか、あと、スポンサーですよね、あるいはタレント事務所の気遣いとか、あとは社内!誰のために作ってるかというと、内側向いてるケースが多い。例えば、自分はこの件にニュースバリューをあまり感じてないんだけど社内のルール、先輩から伝承されたルールで言えば、これはニュースバリューはあるんだと。だから、これはニュースとして大きいんだと、自分に思い込ませている。一周回ってもう一回自分がやりたいこと、自分が何に重きを置いてるかをちゃんと考えないと。YouTuberはその逆で、技術はまったくなくって映像も粗くて僕らプロから見ると、なんでワンカットこんなに長いんだとか思うんですけど、彼らの中にはやりたいこととか、伝えたいことがある。そこが見てる人にダイレクトに繋がっているのかなと思うと、一番足りないのは何がやりたいか。どうやって社内を通すかとか、どれぐらい視聴率が取れるような作りにするのかよりも、何をやりたいかが大事かなと。それは報道に限らず、バラエティでも情報番組でも、一緒だと思いますけど。

境:作品の中で出てきましたけど、事件事故を伝えることと一緒に、権力の監視と弱者への寄り添いが報道の役割として言われます。テレビに限らず新聞社の人なんかとも話してて違和感を持つのが「権力の監視と弱者」。誰も権力を監視しなくなったらまずいとは思うんですけど、それが一種の正義感を振りかざす方向になりがちなのを疑問に思います。それに関して土方さんの個人的な思いとかありますか?

土方:僕も報道の人間じゃなかったものですから、報道へ来てしかも今回のドキュメンタリーやってこの三つ(事件事故を伝える・権力の監視・弱者への寄り添い)が報道の役割と言われているのを、初めて知りました。なぜこの三つが大事だとされてるかは、もう一回考えてもいいかなと思います。お題目だけが一人歩きして、この考えが出て来た大元の部分はもしかしたら抜け落ちて、弱者に寄り添っていればいいとなったり、権力であれば何でも叩くんだとなったり、そういうことになってるかもしれない。根本の部分、その三つの項目に限らず、'''自分たちがどうして仕事してるのかはもう一回考えてみないと、思考停止しちゃってるところが大いにあるのかな'''とは思います。

「さよなら」は「一度決別してみる」ことを言っているのだ、と土方氏は解説する。そしてテレビがこれまで当たり前と思ってきたこと、常識だと信じてきたことを、一度白紙に戻してみては。そんなことを言っているのだと思う。

例えば「実名報道」の議論を見ていても、旧来のマスコミ側の人が「実名報道は正しい」という場所から一歩も動かずに議論しているのが見え見えだ。一度「実名報道は不要だ」という前提に立ってそれでも必要かどうか、という議論をしないと堂々巡りに終わる。

「さよならテレビ」はそんなことを言っているのだと思う。一度、全部さよならしませんか。つまり、必ずしも「テレビには金輪際お別れだ」と言っているのではないようだ。

「メディア酔談」の活動を支援してくださる方、こちらからお願いします。次につなげるために使わせていただきます!