「推しの子」第121話を読んで「自分はこの作品を見誤っていたのでは」と思った。

*タイトル通り、「推しの子」の第121話のネタバレが含まれます。未読のかたはご注意下さい。

*第121話までの考えです。

第121話を読んで、「推しの子」という話全体をもう一度見直したのでそのメモ。

◆きっかけは、第121話の内容に対して浮かんだ疑問。

第121話はメタ視点のキャラとルビィの視点が重なっている&その視点を相対化する視点が出てこないので「これが物語的に現段階の妥当な見方」ということだと思う。

最初に読んだとき、「現段階の物語的に妥当な見方」において、

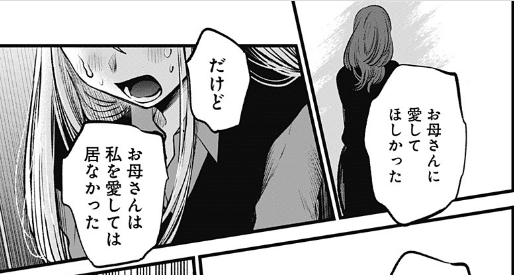

「さりな母の行動は『さりなを愛していない』と判断できる」理由がよくわからなかった。

さりなが病気である事実が受け止めきれず「心を壊してしまった」という事実があるので、「愛していたからこそ、苦しんでいる姿に耐えられなかったという可能性」はこの段階でも十分考えられる。

「『愛情がある』ということは、心が壊れようが会いに来てくれること」→「自分がどういう状況でも、相手のことのみを考えること」だというなら、

いま現在の母親が幸せそうな姿を、ルビィがこういう視点で見るのはそれこそ愛がない。

「ルビィは自分が母親を愛しているかは度外視して、母親に一方的に無償で愛される(必要とされる)」ことを求めている。

「ルビィがそういうキャラだ」ということは、さりなの生い立ちの絡みで理解できる。

だが第121話は、メタ視点も「ルビィの母への視線」をなぞっている。(だから「めでたしめでたし」がホラーばりに暗い描写になっている。)

愛情は万能のものでも至高のものでもなく、いい加減な部分や弱い部分もあると思っている自分からすると、物語が「さりな母がさりなを愛していると認めるハードル」は高すぎる。

第121話を読むと、「推しの子」でこの「バカ高い愛している状態のハードル」を課されているのは「母親」だけである。父親には課されない。

*さりなが待っているのは「母」だけである。

◆ルビィがいう「汚い願い」とは何なのか?

これも最初に読んだときは「ママに代替を願うこと」が「汚い」と言う理由がピンとこなかった。

「願っただけ」なのに、なぜそれが「汚い」のか。

しかしルビィがさりな母に「自分ですら出来ない『愛している』の基準を満たすこと」を求めて、かなわないと悟ると絶望する描写を見て、「自分が望む『母』というバカ高いハードルを押し付け偶像視したこと」を「汚い」と表現したのでは、と思い至った。

ルビィがさりな母に求める「愛している状態」はハードルが高すぎる。ルビィ自身でさえ、そんな風に人を愛することは出来ない。

しかしアイは、そんなさりなが求める「無茶苦茶ハードルが高い愛は存在する」という嘘を与え続けてくれた。

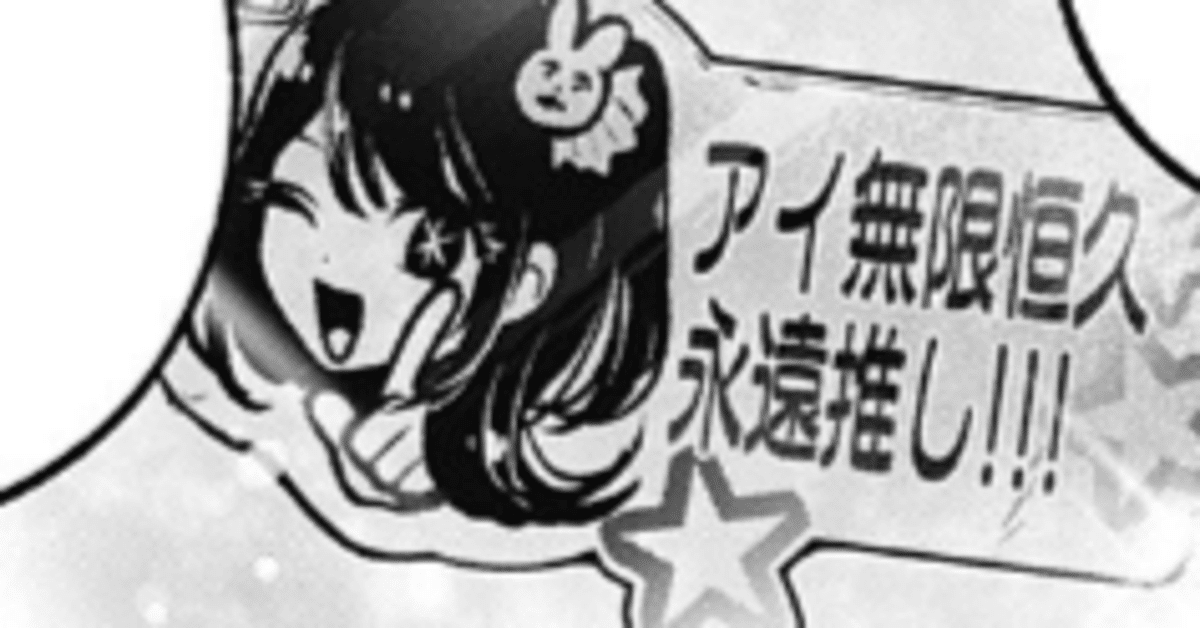

さりなの推しは「アイ=無償の無限の愛を与えてくれる母は存在する、という嘘」なのだ。

◆アクアの「汚い願い」は何なのか。

第121話で語られる「母とはどういう存在か問題」は、アクアも共有している。

第121話のルビィがさりな母を見る視点は、「母親と娘」(同性の親子)の関係を語る上で頻繁に出てくる要素が抜けているため、本来は物語上アクアが果たす役割をルビィが代替しているのでは(正確には二人が抱える問題をルビィに集約しているのでは)と感じる。

では、第121話でルビィがアクアの代役として語る「汚い願い」は、アクアにおいては何なのか。

「推しの子」は、元々はアイとは血縁がないために結ばれる可能性がある吾郎が主人公だった。

それなのになぜわざわざ(?)結ばれる可能性がない親子になったのか。(「母を救いたい願望」であれば、「アイ(母)を無事に出産させること」で十分な気はする)

「クソ高い愛情のハードルを無償で与え続けてくれる母は存在する(生きている)」という嘘をつき続けてくれることによって、アイは吾郎の「推し」になった。

吾郎が「母は存在する」という嘘が必要なのは、一度「母を殺している」(と思い込まされている)ためである。

吾郎がアイに惹かれる感情は強烈だが、自分が近づけば母は死んでしまう。だから近づいても結ばれない、自分が望むようには母には近づききれない「肉体的には血縁」という禁忌が必要だった。

相手は血がつながった母親なのだから、結ばれたいと願うことは理性の部分では「汚い」と判断せざるえない。

アクアがアイ(スター)を別の女性(あかねやかな)に見出そうとするのはこのためだと思う。

アクアは「アイ=母」を崇拝する方法論として、あかねやかなに惹かれているに過ぎない。

◆「推し」とは何なのか。

吾郎=アクアにとって、アイに対する感情は何者にも代えがたい唯一無二の強烈なものだ。

「推し」は恒久無限にアイであり、「永遠の奴隷」なのだ。

「奴隷」と書いて「ファン」と読む。

アクア(吾郎)がアイに惹かれる感情は、余りに強すぎて本人ですらどうにも出来ない。本来は、どんな制約もまったく問題にならないものだと思う。

だが自分が近づけばアイは死んでしまう。そういう感覚を抱えているために、母子相姦という社会的に最も高いハードルを課しているのだ。

「推しの子」の元型は吾郎の内面世界ではないか、というのが自分の考えなので、恐らくこういう話ではないかと思う。

「吾郎がアイに惹かれる感情は、どんな社会的制約を以てしても本人にすらどうにも出来ないくらい強烈である」

横槍メンゴの作画は、第一話の段階で吾郎のアイに抱く感情がどれほど強烈で有無言わさぬものであるかを十分表していたのに、この辺りをうまく飲み込めていなかった。(すみませぬ……)

現実で言われる「推し」がどういう感情なのかはともかく、「推しの子」で吾郎が体現している「推し」は、この言葉が生まれる以前の言葉で表現するのは難しいとは思う。

それは理不尽なほどの強烈な吸引力であり、圧倒的なものを前にしてただそれに理屈抜きで惹かれ焦がれ崇める感情なのだ。

◆永遠に「推し」の奴隷(ファン)で居続ける「アイ」エンドがいいなあ。

「推しの子」がこういう話だとすると、復讐を果たしてアイへの思いが浄化されてあかねかかなを選んで終わり、という結末は自分は納得しがたい。(かなは「必ずアクアの推しになる」と言っているので、アクアのアイへの執着を解ければと思うが……どうなんだろう)

アクアがアイを推し続ける、疑似(精神的)母子相姦エンドのほうが自分は好みだ。元々話の枠組みがだいぶセンシティブなラインをついているから、そのままいってもいいと思うけど……難しいのかな。

いや、でも期待しています。

*余談

「吾郎×さりな」(「アクア×ルビィ」にあらず)推しなので、「推しの子」という話自体が、さりなが生死の境をさまよっていた時に見た夢で、奇跡的に回復して成長して吾郎と結ばれて二人で一緒にアイを永遠に推し続けるという夢落ちエンドでもいい。

……まあ絶対にないだろうけど。……ないよなあ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?