「川中島合戦」 青空文庫 菊池寛

武漢熱騒ぎで使いだした電子図書。青空文庫なども散歩している。今回は文藝春秋社の創設者でもある菊池寛氏の主に甲陽軍鑑から書かれた小冊子「川中島合戦」を取り上げたい。

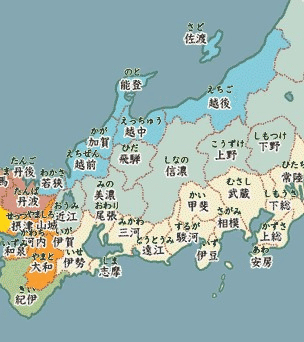

この作品で語られる地域、大きく北は上杉謙信の春日山城から南は北条今川の小田原城そして駿府城までだ。

岐阜から北海道での試験にゆくため、これらの地域もよく飛行した。ヘリコプターの操縦者としては、悪天のときかろうじて通過した峠の地形の襞などをいとおしく思い出す。北からの帰りに松本城を過ぎ、天竜川沿いに南下し恵那山の北の峠を中津川に抜けられず、浜松divertすべくさらに南下するも天竜峡を越えられず、雲中を上昇しIFRクリアランスをもらい、浜松radarにピックアップされ GCA ミニマム過ぎて R/W ライト視認し着陸。無線をtower に切り替えたら、taxiback 指示の時点で weather condition が below となったことを告げられた。待っててくれてありがとね。

いや、こんな地形図でそんなことを思い出してしまった。川中島だった。

天文10年(1541)に父武田信虎から実権を奪った晴信(以下信玄と書く)は、信濃に割拠する豪族を、天文9年から17年かけて逐次に堕としてゆく。

それは、上のGoogleEarthの写真を参照してほしいのだが

①平賀源心(佐久郡。平賀城)

②諏訪頼茂(諏訪郡。上原城)

③小笠原長時(筑摩、安曇あずみ郡、深志ふかし城〈松本〉)

④木曾義康(木曾谷、福島城〈福島〉)

⑤村上義清(小県ちいさがた、埴科はにしな、更科、水内みちの、高井諸郡、葛尾くずお城)

武田信玄はこうして領地を広げてゆき、信濃をほぼ掌握しようとした天文17年に、謙信は越後守護代となり春日山城にもどった。そこに信濃の敗将が泣きついていった。

尤もそんな理由だけでなく、葛尾城の村上義清が堕ちたのだから、千曲川沿いの平地も信玄に蹂躙されるだろう、そのすぐ北は謙信の領地である。信玄、謙信直接対峙を余儀なくさせる時代の背景である。

謙信が越後守護代となった13年後の永禄4年には関東管領となり、小田原城を攻囲中に信玄の動きを知り、越後に馳せ帰り、軍装を解く暇も惜しみ南進する。

飯山から善光寺方面に進出した上杉軍は、側背援護のため一部をもって旭山城を守らせ、主力はさらに南下し、高坂昌信の松代城(海津城)攻撃の気配を見せつつ、妻女山(さいじょざん)に陣を敷く。

これが永禄4年(1561)の8月16日で、その2日後に甲府を後にした信玄は22日上田経由で、23日上杉に右側背を見せつつ茶臼山に布陣する。千曲川を早くに渡河しておれば、行軍中も当面上杉の脅威は大したものではないし、逆に松代城が布石として効いている。

だが旭山城の伏兵を嫌ったのか、謙信は松代城に入場してしまう。

両軍はそのまま膠着するのだが、信玄軍は9月10日払暁攻撃発揮を企図し行動を開始する。

信玄の本隊より有力な別動隊を、上杉の妻女山の背後を迂回させ、本隊は先に千曲川を渡河し川中島で押し出された上杉軍を撃とうと云うのだ。

松代城と妻女山の距離はたかだか2kmだ。2万の大軍の移動やその準備の気配がしないわけがないだろう。

上杉軍は早々に荷駄隊を北に先発させ、本体も妻女山の陣を払い、千曲川を北に渡河し川中島に向かう。信玄はこれを知らない。

この地は今でもこの時期の早朝、濃い地霧がを生ずることがまま起きる。

その濃霧が日照による気温上昇とともに、徐々に薄くなる。それがその日も起きた。

その結果四股の距離で両大軍、合わせて(ともに別動隊や他の警戒部隊、兵糧の荷駄隊があろうかろ)2万ほどが、八幡原で出くわしてしまったのだった。

問題は上杉軍はこれを予期しており、武田軍は自分が罠を仕掛けたと云う精神的優越感を持っていたことだ。

だからこそ、その優越感は突如として狼狽にとってかわるだろう。実際武田軍は押しに押され、本陣を上杉謙信自身に突かせてしまった。軍配で信玄は謙信の太刀を受けることになってなってしまったのだった。

この間、信玄の軍師山本勘助は作戦失敗の責任をとり敵に突撃し討死する。

このような状況で妻女山の背後を迂回させた別動隊が、ようやく到着し戦闘加入した。戦況は一変する。

菊池寛氏は

「大戦ではあったけれども、政治的には何の効果もなかった。このため、上杉、武田両家とも別にどうなったわけでなく、川中島は元のままであった。

損傷を比べて見ると、

上杉方

死者三千四百

武田方

死者四千五百」

と、総括する。

また当時の戦いの感情として

「戦国時代では戦争の勝敗は「芝居を踏みたるを勝とす」としてある。芝居と云うのは、多分戦場と云うことであろう。つまり戦場に居残った方が勝である。そう考えると、武田方が勝ったことになる。」と書いている。

そう上杉軍は北上するとき犀川をまた渡河しなければならない。武田の追撃で、ここでも多くの損害を出している。

このリンクはそれぞれの場所へGoogleearthで確認することができます

(Googleearth使用環境が必要です)

右クリックで新しいタブで開くと便利です!

↓

https://drive.google.com/open?id=1aXP-kipOSNxkSP_d00RGigNNqZzlitt8

______________

今年(令和3年)の1月下旬、長野市の滑空場でプライマリー機の飛行試験があり遠征してきた。長野はいつも素通りなのでわくわくしつつ訪れた。

⇧妻女山謙信陣地。

篝火の間の向こう6km茶臼山に信玄は当初謙信に右側背を晒しながら行軍し茶臼山に布陣。

長く睨み合った!

⇧妻女山謙信陣地から、信玄が茶臼山から移動し入城した松代城(海津城)を望む。写真中央山地手前の平地にある。距離2km。

⇧謙信の妻女山から主戦場となった八幡原(写真中央を左右に横切る千曲川の向こう側の平野)を望む。

ここにトレイルランのトレーニングに来ていた地元の青年と話をした。彼も歴史が好きなようだった。

ところでと私から、謙信と信玄どちらがおすきですかと、尋ねた。地元の人たちは皆さん謙信ですと、青年の答え。信玄には随分と痛めつけられていますからと、昨日のことのようにその理由も語ってくれた。

私は軍組織の内側から考えてしまうので、部下としては謙信司令官についていくのは心身が疲れ萎えてしまうだろうし、信玄の部下の意見を十分に聞くと云う(それが採用されるか否かは別として)司令部の雰囲気が好きだ。青年からは訊かれなかったので黙っておくことにした。

この翌日千曲川河川敷の滑空場でプライマリー機の飛行試験を行い、その日はもう一泊したかったが大雪の予報があり逃げ帰ることにした。その前に、信玄が最初に布陣した茶臼山に登り、正面の八幡原、その奥の山のふもと松代城(海津城)、そして左手の山塊で画面では識別できないが手前に妻女山を望むことがかなった。

謙信が越後を出て善光寺に着いたのが15日だから、このような満月を見たかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?