分析!ゲームマーケット2019秋とゲームマーケット2021秋の頒布数を比べてみた。

2021年11月20日(土)、21日(日)に東京ビッグサイトで「ゲームマーケット2021秋」が開催されました。

まずは、無事に開催されてよかったです。当日「サイコロ塾」に足を運んでくださり、当サークルのゲームを買ってくれた皆さんありがとうございました。

このnoteでは、弱小サークルではありますが、2回のゲームマーケットに出展し、それぞれで頒布した物たちがどれくらい販売されたのか、そして、その要因がどんなことにあったのかについてできるだけ詳細に書いていこうと思います。

このnoteは、自分のため(子どもたちにワークショップなどで伝えたい)に書いていきますが、どこかの部分が刺さって、読まれた方のためにもなれば良いなと思います。あくまで1サークルの1事例として読んでいただければ幸いです。

出展したゲームマーケットについて

「サイコロ塾」は、2019年11月24日(日)と2021年11月20日(土)に出展しました。一応、「ゲームマーケット」について知らない方のためにコチラをご覧ください。

どちらの年も2日間の開催で、サイコロ塾はその日程(土日)のどちらかに参加したということになります。

公表されているゲームマーケットの来場者数は以下の通りです。

2019年秋のゲームマーケットは、コロナ以前で最も来場者が多かった年でした。また、2021年秋もコロナ後では最も来場者が多くなりました。

会場は2019年が翌年開催されるはずだったオリンピック開催の余波を受けて青海展示棟ホールでしたが、2021年は以前に戻し西展示棟での開催になりました。

サイコロ塾の出展は、2019年が日曜日のファミリーエリア、2021年が土曜日の一般ブースでした。また、2019年は試遊卓がありましたが、2021年は試遊できるスペースはありませんでした。来場者数的には2019年に軍配があがります。さて、それでは頒布数はというと・・・

頒布物と頒布数について

サイコロ塾は、2019年秋に「バナナはおやつに入りますか?」(以下、「バナおや」と略します)を、2021年秋に「アニマルコレクティング」(以下、「アニコレ」と略します)を頒布しました。それぞれのゲームについては、ゲームマーケット公式ホームページの「サイコロ塾」(2021年はボドゲラジオ研究会様と合同出展です)のページをご覧ください。

「バナおや」は52個、「アニコレ」は54個を作成し、持ち込みました。ゲームマーケット当日の頒布価格は前者が3,000円、後者が1,500円です。それぞれがどうなっていったかを表にまとめました。(2021年11月23日現在)

規模の小さいサークルの販売数のため、割としっかりゲームの行き先を把握することができています。単純に、2019年の「バナおや」に比べて、2021年の「アニコレ」が約3倍の頒布数となりました。

以下、様々な点を比較しながら、それぞれの頒布数となった要因などについて書いていきたいと思います。

頒布の内訳について

本格的な要因の分析に入る前に、前提として「バナおや」「アニコレ」の頒布の内訳を書いておこうと思います。

「バナおや」は、予約をとっていませんでしたので12個中1個を知人が購入した以外の11個は会場に来てくれた方が購入していきました。

一方、「アニコレ」は事前予約を実施し、その数は14個でした。したがって、ゲームマーケット当日に来場した方のその場での購入数は23個となります。また、友人・知人が購入してくれたのが6個でした。そのため、ゲームマーケット会場においては友人・知人を除くと31人の方に「アニコレ」を届けることができたということになります。

ゲームの面白さ

ここから先、頒布数に影響した要因について考察をしていこうと思うのですが、一旦「ゲームそのものの面白さ」を切り離して考えたいと思います。というのも、例えば頒布するゲームのジャンルやメカニクスを示すことだったり、作者名を示すことで、ボードゲームを嗜む方であればなんとなく「面白さ」を想像できるのかもしれませんが、ごく当たり前のことですが「遊んでみて面白かったか?」は頒布物を手に入れて遊んでみるまでわかりません。そして、往々にして頒布数に影響するのは、「面白そう」という感情をいかに、購入候補者に抱かせるかであったりします。

買う前から「面白そう」と思うことはできますが、本当に「面白い」と感じるかどうかは、買った人が実際に体験してみないとわかりません。それに加えて、"not for me"という言葉があるように、プレイヤーとゲームの相性ゆえに”自分にとっては”面白くなかったということもあります。こういった理由から「ゲームそのものの面白さ」を分けて考える必要があると考えました。これらを予め理った上で、「バナおや」と「アニコレ」は面白いのかどうか?

少なくとも作者の自分にとっては「面白い」というのが答えです。2つのゲームはそれぞれ楽しみの方向性が違うものではありますが、自分としてはキラリと光る要素を詰めたゲームです。

「バナおや」は、おそらくあまりない「おつり」をテーマとして扱ったゲームですし、「アニコレ」もカルテットやオーサーを元にはしていますが、独自の推理要素やブラフ要素を入れています。

弱みはあります。「バナおや」で言えば、2桁の数字の計算が頻繁に登場します(とはいえ、それはコンセプトとして残さざる得ない要素でした)し、「アニコレ」は”記憶”系のゲームがnot for meの方には辛いところもあります。とはいえ、いずれも世に出すことが「恥ずかしい」とされるようなものではないと自分では思っています。

と、いうことを前提に以下要因分析に進みます。

あっ、興味持っていただいた方はぜひサイコロ塾の動画ページを見てください。あとで紹介もしますが、広報・宣伝のために奥さんが作ってくれた自信の動画です。

ここからは、特にゲームマーケット当日の頒布数に影響したであろう複数の要因を個別に取り上げていきます。

コンポーネントの見た目

ここからは、それぞれの分析要素について、「バナおや」と「アニコレ」を必要に応じて比較し、ときに並列に扱いながら考察していきます。

・バナおやのコンポーネント

「バナおや」のコンポーネントは、箱・カード・チップ・折り紙で作られた財布・説明書です。印刷は萬印堂さんにお願いし、品質は言わずもがな素晴らしいものです。

カードのイラストは、当時は時間がたっぷりあったので自分で書きました。フレーバーが「駄菓子屋さんでのお買い物」でしたので、若干チープに見えますが、これはこれで味があると今では思っています。

カード・チップ・箱のアートデザイン(UIまわりなど)は、自分ではできなさそうだったので、友人に依頼することにしました。カード・チップ共にユーザビリティを意識した、自分の意図通りの物にできているかなと思います。

一方、箱に関しては初稿が上がってくるまでこれといった具体的なリクエストをしていませんでした。出来上がってきた初稿はほぼ製品のものと同じです。思えばこの時には、箱のアートが持つ意味に深い考えがなく、本来必要であるもの=購入候補者が必要とする情報の大切さがわかっておらず、具体的な指示を出すことができないという点で、完全に自分に落ち度がありました。

購入候補者が必要とする情報とは、例えば、箱絵の上面にプレイ可能人数・プレイ時間・対象年齢を入れたり、側面にもそういった情報を入れることなどです。側面の情報は特にボードゲームショップなどに委託したときに横置きにされた時に大切な情報になります。今、手元で箱を見直していますが側面は4箇所のうち1箇所にしか、上記の情報がなく、上面にもありません。これでは、ゲームマーケット会場で机上に平置きされている「バナおや」を見たときに素通りされたことはある意味必然だったかもしれませんね・・・

また、アートを担当した友人ではなく、完全に自分の落ち度ということを前提に自己否定をすることになりますが、「ゲーム内容」と「箱絵」の不一致が起こってしまったのではないかと思います。「箱絵」は言ってしまえば、ボードゲームの「顔」にあたる部分ですが、その部分で「誰向きのゲームか?」ということを本当のターゲットに伝えられるものになっていなかったと思います。現在の箱絵は、すごくオシャレ感があるように自分には思われるのですが、もう少し「レトロ感」や「クラシック感」といった方が合っていたかもしれません。ゲーム内容としても、「買い物」という比較的誰しもが食いつきやすいテーマでしたので、そういう場面のイラストが良かったのではないかと今にして思います。また、箱裏のフォントも「ちからよわく」というもので統一していたのですが、読み易さを考えれば、「明朝」や「ゴシック」などにすべきでした。

さらにいえば、そもそも「バナナはおやつに入りますか?」というタイトルがゲーム性とあってなかった可能性も高いです。キャッチーな文言ではありますし、少しはゲーム性とも関わるのですが、説明を聞いてようやく「あ〜、なるほど、それで(そのタイトル)」となる程度ですので、もう少し検討しても良かったです。検索性も悪いですしね・・・

さて、最後に「折り紙財布」です。元々、ついたてをコンポーネントとして使用したかったのですが、予算の関係で自分たちでプリントしたものを手作りで折っていくということをしました。今見ると、どうしてもこのあたりに同人感が出てしまっていると感じます。とはいえ、実は結構作者としてはこのアイデアは気に入っていたりもするので、なんともという感じです。

「バナおや」は総じて、コンポーネントについて最高品質とは言い難いです。その辺りを、来場者が見て購入をしなかったという可能性は否めません。

・アニコレのコンポーネント

「アニコレ」のコンポーネントは、箱とカード、説明書です。印刷はコチラも萬印堂さんにお願いし、小ロット応援パックを使わせてもらいました。

カードのイラストは商用可能なシルエット画像を探して使用しています。ゲームの進行上、色が占める面積が重要でしたので、動物をシルエットにするというのはデザインの早くから決めていたことでした。

箱・カード含めたアートワーク全般を今回は、ボードゲームをよく遊ぶ友人にお願いしました。ボードゲームをよく遊ぶこともあって、カードがゲーム内でどのように扱われるかまで配慮に入れたカードデザインをしてくれました。ルール上、「該当する動物が持つ他の色」「該当する動物と同じ色を持つ他の動物」という情報を1枚に納める必要があり、とても苦労したと思います。何度かのリテイクを重ねて、出来上がった現在のカードデザインはすごく良いと思います。(もちろん色弱対応や、ユニバーサルデザインなどもっと配慮できるところもあったかもしれませんが・・・)ブースに来て、手に取ってカードを見てくれた人が「かわいい」と言ってくれたこともあり、良いデザインになったのではないかと思います。

また、箱も「バナおや」で満たすことができていなかった様々な条件をクリアしています。「推理」「論理的思考」というゲーム性を考慮して、幼稚すぎないイラストを箱の上部イラストとして採用しました。この辺り、ちゃんと改善ができていてサークルとして成長を感じます。アートワーク担当者こだわりのPTAアイコンに、箱裏に載せる情報、フォントまでしっかりディレクションして作ることができ、製品としてのクオリティは格段に上げることができたと思います。

ちなみに、見た目にはそこまで関わりがないのですが、「バナおや」では触れませんでしたが、今回の「アニコレ」では説明書にもかなり力を入れました。文章の作成は自分で行いましたが、DTPを奥さんにしてもらいました。おかげさまで、すでにプレイしていただいた方から「子どもでも読みやすい」という評価を得ています。

あくまで頒布した2作の中の差ということにはなりますが、「バナおや」と「アニコレ」の頒布数に「コンポーネントの見た目」が影響したのは確かにあるのではないでしょうか。

広報・宣伝活動

おそらくここが最も頒布数に影響を与えた部分かつ長大なボリュームになると思いますので、少しずつ分けて分析していければと思います。

<事前のSNSでの情報発信>

「バナおや」の時は正直ほぼゼロと言ってよいくらい何もしていなかったので問題外として、今回の「アニコレ」でどういうふうに発信していったかを時系列を追って振り返ります。

僕は自分のtwitterアカウント(@xi2ko)を使っていて、サークルとしてのアカウント(@saikorojuku)は奥さんが主に動かしています。自分のアカウントで最初に「アニコレ」についてつぶやいたのは以下のツイートでした。

ゲームジャム終わり、次の目標秋ゲムマに向けて走ってます。新作はコレと、もう1個の予定です!

— ザイツ@2/19アナログゲームフェスタは「塗り絵」×「バッティング」 (@xi2ko) August 17, 2021

サークルアカウントのフォローもお願いします!

サイコロ塾(@saikorojuku) https://t.co/gUdNuJ4ulw

一方、引用リツイートしていることからもわかるようにサークルアカウントの方はもう少し早くて、以下のツイートになります。

ボドゲ秋に出品予定のゲームの紹介動画を製作中……。元となる画像をイラレで作っているのですが、気が遠くなります……。 pic.twitter.com/blzC06AhFX

— サイコロ塾@アナログゲームフェスタ (@saikorojuku) August 9, 2021

日付を見ると8月9日、ゲームマーケット2021秋の当落の連絡が事務局から来たのが7月21日なので、1ヶ月後からとはいえかなり早く動き出した方ではないかと思います。そこから、コンスタントに個人アカウント、サークルアカウントで情報を発信していきました。この間、サークルアカウントのフォロワー数は約150件ほど増えました。

ちなみに、8月に最もインプレッション数の多かったツイートは、カタログにサークルカットを載せたツイートでした。

【サークルカット入稿】

— サイコロ塾@アナログゲームフェスタ (@saikorojuku) August 29, 2021

サイコロ塾はゲームマーケット2021秋に出展します。

ボードゲームラジオ研究会さんと共同出展です!

論理的思考+記憶+ブラフのゲーム、アニマルコレクティングを頒布します。#ゲームマーケット2021秋#ボードゲーム#animalcollecting #アニマルコレクティング pic.twitter.com/p2dk9eWXtP

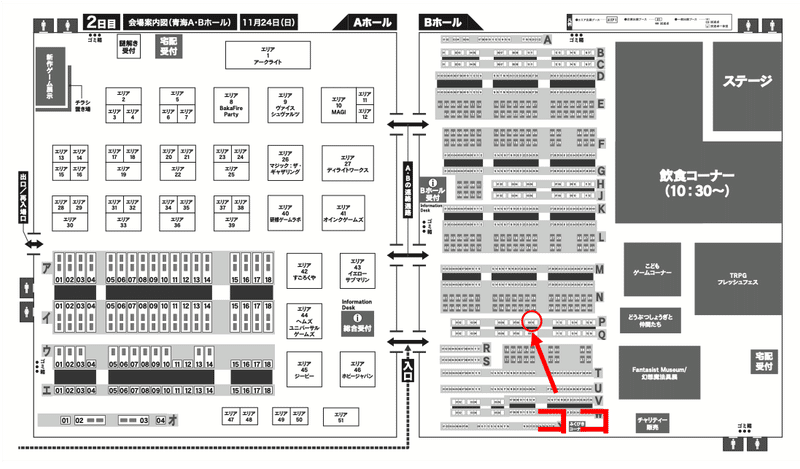

9月は、ちょっとイレギュラーなツイートがインプレッション数が1番多かったので、10月のツイートについて言うと、ブース番号が決まり、地図の画像を載せたツイートでした。

#ゲームマーケット秋

— サイコロ塾@アナログゲームフェスタ (@saikorojuku) October 7, 2021

サイコロ塾のブースは、

土曜日「オ11」(おいー)です。

新作アニマルコレクティングと、旧作バナナはおやつに入りますか?を持っていきます!

ぜひ来て買ってください^ ^#サイコロ塾#アニマルコレクティング#バナナはおやつに入りますか? pic.twitter.com/s2cZuhu6tG

また、ゲームマーケット直前の11月のインプレッション数トップのツイートは、動画配信者のHAL99さんに動画内で取り上げていただいたことを報告するツイートでした。

@hal_99さんのYouTubeライブ、今聴いています!

— サイコロ塾@アナログゲームフェスタ (@saikorojuku) November 3, 2021

やざわさん(@Hoy_Games)がサイコロ塾に触れてくれました😭

サイコロ塾は、#アニマルコレクティング というゲームを頒布します🦁

【素直じゃないボードゲーム】

ゲーム詳細ページはこちらhttps://t.co/ee7WKXvzo2 https://t.co/cyjUw1gi61 pic.twitter.com/pTrZEDNXVW

これらツイートの間には、例えば「動画を作りました」とか、「予約ページはこちら」といった内容のツイートもしたのですが、それらのインプレッション数は1500以下程度で、上に挙げたツイートの約半分くらいと低いものになっていました。エンゲージメント率(ツイートを見て何らかのアクションを取ってもらった割合)が最も高かったのは、コンポーネントが届いたことを報告するツイートでした。最大で20%弱という結果でした。

月を経るに連れてフォロワー数が増えているため、単純な計算はできませんが、総じて何かしら新しい情報を伝えるツイートのインプレッション数およびエンゲージメント率が高くなっていたようです。「バナおや」については、こういったtwitterを用いた情報発信をしていなかったことを思えば、かなり進歩したのではないかと思います。

あとで当日の購入者がどこで情報を得て、購入までに至ったかの簡単なデータを示すのですが、他の方の「自薦募集ツイートを見て」という方や、サイコロ塾発信でリツイートさせてもらった「紹介ブログや紹介動画を見て」という方が少なからずいたので、確かなことは言えないまでもSNSでの情報発信が有効に働いた可能性は高いです。

ちなみに個人アカウントの方のトップインプレッションは、ハッシュタグを用いた以下のツイートでした。

#ゲームマーケット2021秋の予約フォームをつぶやくと誰かがRTしてくれるhttps://t.co/anubVmEX5p pic.twitter.com/yUivPY5nYZ

— ザイツ@2/19アナログゲームフェスタは「塗り絵」×「バッティング」 (@xi2ko) November 8, 2021

ゲームマーケット直前になってくるとこういったハッシュタグを使ったキャンペーンツイートの機会も増えてくるので、積極的に参加することで多くの人に見られるチャンスを作るというのは有用そうです。

twitterに関しては「イイね!」の数も大切ですが、リツイートがどれだけ伸ばせるかによって、実際にツイートを目にしてもらえる数が指数関数的に増え、大きく変わってくるので、フォロワーを増やすとともにリツイートしてもらえる内容や、ハッシュタグを用いたツイートを継続的に行っていくことが大切だと感じました。

ゲームマーケットに関連するツイートを始める時期については、正直3ヶ月前(8月頃)から始めはしましたが、やはり注目度が高まってくるのは直近の1ヶ月程度であることから、そのあたりに新規情報を持ってくるのも1つの戦略となるかもしれません。とはいえ、個人アカウント、サークルアカウント問わず普段からボードゲームに関するツイートを行い、フォロー・フォロワー数を増やしておくことが頒布数に少なからず影響を与えるのではないかと思います。

<サークルカット>

1つ前の項の途中でも少し出ていましたが、「アニコレ」はサークルカットのデザインのところから「バナおや」での反省を生かすことを目指しました。

「バナおや」のサークルカットが以下の通りです。

対して、「アニコレ」のサークルカットが以下になります。

今回は、「ボドゲラジオ研究会」さんとの合同出展ということもあり、紙面スペースは前回から半分ほどでした。ただ、情報の密度としては下げずに逆に必要情報を詰め込んだものになっていると思います。サークルカットだけを見てゲムマ会場で買いにきた、という方も少数ながらいましたのでここに力を入れることも大事ですね。ちなみに「サイコロ塾」が掲載されていたページには、「ワンモアゲーム!」さん、「マーチヘアゲームス」さん、「studio GG」さんと超有名サークルさんが載っていまして、それで目を留めてくれたということはあったかもしれません。(某有名ボードゲームyoutuber様のカタログ読み回では、「右側は特に見るもの無いですねー」と華麗にスルーされてしまって悲しみましたが笑)

サークルカットについては、「必要情報を漏れなく」というふうなアピールの仕方もあれば、「インパクト重視」というやり方もあるかと思います。基本的な線は「バナおや」「アニコレ」ともに変えていませんが、サークルとして有名になったあかつきには、攻めたサークルカットでも注目してもらえる可能性が出てくるかもしれません。あるいは、サークルカットの広報活動における位置付けをどうするかによっても変わるかもしれません。来場者の手に渡るのがゲームマーケット開催の2週間前くらいになることを思うと、よほど名の知れたゲームやサークル名でない限りは、ゲームに関する情報は載せたいところです。

<事前試遊会>

「バナおや」の際はコロナ前だというのに出不精かつ人見知りでこういった事前試遊会があることは知っていたものの参加しませんでした。今回、ゲンゲゲームズのイリュージョンさん(@iryujion)にお声かけをいただき、次の2つのゲームマーケット事前試遊会に参加させていただきました。

①秋葉原集会所事前試遊会

ゲムマ作品をお探しの皆様!

— イリュージョン@ゲンゲゲームズ (@iryujion) November 6, 2021

10月17日に秋葉原集会所さんで行われました、事前試遊会の模様をまとめました。

参考までにぜひチェックしてみてください( ^∀^)!#ゲームマーケット#ゲムマ2021秋#ボードゲームhttps://t.co/zeQjrGZnu8

秋葉原集会所(@shukaijo)にて、10月17日(日)に開催された事前試遊会です。16サークルが参加し、相互にゲームマーケット2021秋に頒布予定の新作ゲームを遊び合いました。サイコロ塾は、『ゆるゆるボドゲバカ』としてボドゲ紹介漫画を描かれているきりんなべさん(@kirinnnabe)、『組み合わ戦隊ヘンセイジャー』を頒布されたHLKT工房の天空薙さん(@tennkuunagi)、そして、今回のゲームマーケットで一番注目を浴びたであろう『豆と共にあれ』を頒布したHOY GAMES(@Hoy_Games)のやざわさんと同卓させてもらいました。あとで書く予定ですが、この会でやざわさんに「アニコレ」を遊んでいただいたことがとても大きな影響を持つことになりました。

2卓目では、『ボブキャブラリー』、『サバンナラッシュ』のイオピーゲームズさん(@iop_games)、『パフェdeフィーバー』の88createさん(@88createjp)とも同卓させていただきました。

②娯楽屋秋葉原スペース事前試遊会(昼の部)

本日は秋葉原娯楽屋さん(@shopGRY )にて、ゲムマ事前試遊会でした!

— ゲンゲゲームズ@ゲムマお疲れ様でした (@iryujion2) October 31, 2021

会場提供して頂いた娯楽屋様、参加して下さった皆様、大変にありがとうございました!

総勢25ゲーム⁉︎

各ゲームの紹介はまた改めていたします( ^∀^)お楽しみに!#秋葉原娯楽屋#ゲムマ2021秋#ゲームマーケット#ボードゲーム pic.twitter.com/HorIMcG9eH

娯楽屋秋葉原スペース(@shopGRY)にて、10月31日(日)に開催された事前試遊会の昼の部(12〜17時)に参加しました。昼の部だけで16サークルが参加し、1つ目の卓では、『異世界ギルドマスターズ』の六角えんぴつさん(@hatituki003)、『リカラッシュ』というゲームを頒布されたヤネボドさん(@BG_Yanekan)、それから『フラグのいけにえ』というゲームを頒布されたチームさくさくさん(@teamSAKUSAKU)に「アニコレ」をプレイしていただきました。

後半は、イリュージョンさんと天空薙さん、それから遊陽ゲームズのかくさん(@SusabiG)と、遊陽ゲームズの『Hackclad』を遊ばせてもらいました。余った時間に、再度「アニコレ」を遊んでもらうこともできたので、ゲームデザイナーさんに「アニコレ」を布教できたかなと思います。

今回10月中に2つの試遊会に「アニコレ」を持ち込みました。11月に入ってからもいくつかの試遊会が行われていましたが、スケジュールの都合および予算の都合などの関係から、今回は上記の2つのみ参加となりました。

事前試遊会の効果についてですが、やはりゲームデザイナーが相互に新作を紹介し合うということの宣伝効果が大きいと感じました。ゲームマーケット会場で「アニコレ」を購入してくださった方の中に「評判を聞いて」ということを言ってくださった人がいましたが、おそらくこのような事前に体験してくれたデザイナーさんのツイートなどが効いたのではないかと考えられます。デザイナー同士の不文律と言いますか、基本的に各頒布物の「良いところ」を見つけて、感想をツイートしてもらえるのでこれは相当に有効だと考えられます。

僕自身も微力ながらいくつか感想ツイート(写真はその中から、ななつむさん(@nanatsumu_game)の『フジヤマクリエイト』)をさせてもらいました。少しでも購入予定者の参考になっていればいいなと思います。

後半もう一つのゲームは、ななつむ(@nanatsumu_game )さんの「フジヤマクリエイト」をプレイさせていただきました!

— ザイツ@2/19アナログゲームフェスタは「塗り絵」×「バッティング」 (@xi2ko) October 31, 2021

春夏秋冬の得点経路と、動物の得点もあるタイル配置ゲームでした。

優しさが大事!(優しさは自分に返ってくる)なところが面白かったです。 pic.twitter.com/OT5vhH12Tw

また、副産物として娯楽屋秋葉原スペースの店長さんにご厚意でチラシを置かせていただけることになりました。チラシの話はこれまたあとでする予定ですが、この時点に間に合わせて持っていっていてよかったです。

もちろん、体力や時間、予算との相談にはなりますが、基本的に都内近郊で行われているという利点を生かして、こういった事前試遊会に参加することはメリットが大きいものと感じました。今回声をかけてくださったイリュージョンさんには本当に感謝しかありません。今後は自分もこういう場を提供する側になっていければ、色々な意味でも良いかなと思います。

<個人ブログや動画での紹介依頼>

ボードゲーム情報のまとめブログおよびカタログを見ながら出展サークルを紹介する動画に出しませんかというツイートに対して、申し込みをしました。申し込みをして紹介していただいたのは、以下の2つのブログおよび動画です。

・BOARD様

こちらの記事にて紹介していただきました。

・きたこしチャンネル様

こちらの動画(live)内で紹介していただきました。

まとめブログに関してはPV数を確認することなどはできませんが、きたこしチャンネルさまの該当動画は1000回弱再生されています。単純に1000人の方がゲームマーケットに来られたとすれば約5%程度の人が見たということになりますので、少なからず「アニコレを見た」という人もいるかも知れません。チャンスがあれば何でも申し込んでおく、が弱小サークルには重要ですし、ここで紹介していただく内容も視聴者にインパクトが残るものにすることが重要ですね。きたこし様においては、膨大な数のゲームを淀みなく紹介されていて、本当に大変だったかと思います。本当にありがとうございました。

・その他のブログ、動画での紹介

以下のブログおよび動画は、何かしら申し込みをして取り上げてもらったのではないのですが、特に動画に関してはとても反響が大きかったようです。

ぼっちのホビーBlogさま

10月31日のブログ記事にて紹介していただきました。

BROADさま

11月17日のブログ記事にて「みんな大好き!かわいいアニマル編」の中で紹介していただきました。

The Game Gallery Channelさま

11月3日にHOY GAMESのやざわさんとのカタログを読みながら気になるサークル・ゲームをチェックしていくライブ動画にて取り上げられました。

そのほかのブログ、動画での紹介に関しては、正直本当に棚ぼたというところがあります。「予約を始めたタイミングが良かった」「たまたまテーマが動物だった」「たまたま事前試遊会で同卓した方が動画に出るような人だった」。確かにそうですが、予約を始めることにしても、事前試遊会にしても該当するアクションを行うことがなければ、このようなこともなかったわけで、やるべきことはやっておくことが大切だと思いました。

SNSの項で挙げましたが、サイコロ塾のTwitterアカウントのインプレッション数が最も多くなったのは、TGGチャンネルさまに取り上げてもらったという報告ツイートでした。やざわさんに遊んでもらったこと、遊んだ人からの「面白そう」ではなく「面白い」と言ってもらったことがすごく良い影響を及ぼしてくれたと思います。感謝!

<ゲームマーケットサイト>

2021年秋の出展が決まってすぐに取り組んだこととして、ゲームマーケットサイトの整備があります。もともと2019年時点で「バナおや」のページも作っていましたが、合同出展になるなど以前と設えを変える必要があり、早めに取り掛かりました。「バナおや」「アニコレ」それぞれでどういうふうにしたか書いていきます。

・バナおやの場合

ゲームマーケットサイトは各サークルの手による編集が簡単でうまく活用すると色々なことができます。そのため「バナおや」の時点で、「ブース概要」や「ゲーム内容」など必要情報を書き込んでいました。ブログ機能もあるので、いくつか投稿しています。このブログは、ゲームマーケットのページのTOPに投稿があった際に日付順に並べられるため、投稿直後にページにアクセスした人の目に止まる可能性はありますが、どんどん流れていってしまうという性質があります。

「バナおや」のときは10月21日と11月5日にそれぞれゲームの内容を説明するブログを投稿していますが、それ以降は投稿していません。ゲームマーケット直前には次々とブログが投稿されるため、どちらかというとアーカイブ的な意味合いのものになっています。外部サービス(twitter、youtubeなど)を埋め込むこともできますが、当時は先に書いた通り、サークルアカウントをまともに動かしていなかったり、動画も作成していませんでしたので有効活用できていなかったと思います。

・アニコレの場合

一方、「アニコレ」ですがブログ記事こそ1本と少ないですが、ゲームごとに設定される紹介ページはかなり充実した内容だと思います。このタイミングで「バナおや」の紹介ページも設定しなおしました。単にルールを記述するのではなく、このページのために画像を作ってもらったりしたので、読み物としてちゃんとしたものになったかと思います。

ゲームマーケットサイトの当日頒布数への影響ですが、あると思います。ゲームマーケットサイトには「予約」をページ内で取るという機能もあるのですが、実際にその機能を使って予約をしてくださった方が数名いました。(もっとも予約情報がどこに貯められているか知らず、当日を迎えてしまい、来ていただいた方の名前を確認できないということが起きてしまいましたが…)

また、そのほかにもこのページを整備しておく意味はあるように思いました。というのも、カタログを一覧していくライブ動画の中で配信者の方が気になったゲームを知ろうとした時にゲームマーケットサイト内で探した際に、なんの情報もなく「どんなゲームか分からない」ということが頻発していたからです。せっかく取り上げてもらった時に興味を持ってもらえないのはもったいないと感じましたので、少なくともそういった配信が増えてくる時期までにはページを整えておく必要がありそうです。

「ブログ」機能については、うまく外部サービス(twitter、youtube)と連携を図って使っていくことが良いと思いました。そのままでは、一番たくさんの人が見るであろうTOPのページからは流れていってしまうので、ブログ単発の告知だけでなく、過去記事も再告知するなど露出を増やす必要がありそうです。

<事前の販促のための素材>

「バナおや」時は、ほとんど販促のための広告媒体を用意することなどできなかったのですが、「アニコレ」ではかなり以前から計画的に準備することになりました。大きく、販促物(チラシ)と動画、フリーペーパーへの出稿などです。

・チラシ

元々は、ゲームマーケット当日に本部に置く分と、ブースで手配りするために作成しました。先に書いたように、事前試遊会に行った際に、ほかの制作者の皆さんに「名刺の代わりに・・・」と言って渡したり、店舗様に置かせていただくことにもなりました。事前試遊会に行くことは決まっていたので、印刷会社の納品前倒し(料金割高)を使って、その日までに間に合わせてくれました。良かった・・・!

一応、「バナおや」の時にも当日配布のチラシを準備したのですが、そこから比べるとかなりパワーアップしたものを奥さんが作ってくれました。

その効果やいかに?というところですが、効果を検証する以前に印刷数が少なすぎました。当日配布分は、15時30分くらいには配り切ってしまい、その後大変困るということが発生してしまいました。チラシは、興味を持続してもらう効果や、あとで思い出してもらう効果を狙っての媒体だと思うのですが、ちょっともったいないことをしてしまったように思います。

あとは、チラシに「ブース番号」を入れるかどうか迷いました。今後も継続的に使っていこうと思っているものなので、ここをどうするかは話し合いましたが、結局「入れない」という選択をしました。

そういうわけで会場で説明したのちチラシを渡した人、通りすがりにチラシだけを渡した人がその後、サイコロ塾にアクセスしてくれるかどうかは正直これからというところかなと思います。

・動画

文字だけより映像があることで情報が伝わりやすいことは、多くの人にとって当てはまるので、動画素材を作ることも販促の1つとして今回は取り組もうと決めていました。僕は構成こそ考えたものの、実作業はこれまた奥さんにおんぶにだっこで、感謝しかないです。

まずは、「アニコレ」の動画作りをしました。keynoteで元となるスライドショーを作り、それにアニメーションをつけ、音をつけるということをしました。サムネイルについては、いわゆるyoutubeでよく目にするような構成を考えて、あらためてゲームのキャッチコピーを見直したりもしました。

上の動画のショートバージョンをtwitterにも投稿し、何とか知ってもらえるようにはしたのですが、エンゲージメント率はそこまでという感じでした。再生回数は200回弱です。(2021年11月23日現在)

また、「バナおや」についてもしっかり販促をしていきたい気持ちから動画を作成してくれました。こちらは5分と若干長尺になりましたが、その分ゲームのルールがしっかり伝えられるものになっていると思います。

とはいえ再生回数はふるわず20回程度。youtube動画に関しては、おそらくtwitterなどと同じように、再生回数を増やすための努力や技術が必要になるかと思いますので、そういった努力が今回は足りていなかったのだと思います。

実際、購入者にゲームを知るきっかけを聞いたところ、youtube動画をあげた人はいませんでした。youtubeもtwitterと連動して告知していくことが重要だと思います。入口がyoutubeということも登録者が増えてくればあり得ることかと思いますが、まずはtwitterでの告知からの動画への誘導というパスをもう少し強めていくことが必要なようです。

・フリーペーパーへの出稿

ありがたいことにヤブウチリョウコさん(@RyokoYabuchi)にお声かけしていただき、フリーペーパーに原稿を提出させていただきました。

配布がゲームマーケットを皮切りということなので、これについての販売数への効果これからというところかなと思います。とはいえ、自分たちの頒布物について、限られた文字数の中で魅力を表現する機会になりました。

広報・宣伝活動まとめ

ここまで、「バナおや」「アニコレ」でどういった広報・宣伝活動をしていたかを書いてきました。効果があるかないかというだけでなく、「どのくらい」というのがポイントではあるものの、「やらないよりやったほうが良い」のは言えるかもしれません。広報・宣伝が全てとは言えないまでも、「バナおや」(12個)→「アニコレ」(37個)の頒布数の変化はそれを物語っていると思います。

ただ、「面白そう」と思ってもらう中身、内容に関するアピールに関してはもう少し深く「ターゲット」を意識した文言(言葉選び)を考えることができたかも知れません。

ゲームマーケット当日

頒布数に与える要因として、一番最後としてはやはりゲームマーケット当日のさまざまな要素をあげたいと思います。厳密には、出展曜日や出展ジャンルは当日決まるものではありませんが、ここで扱います。各要素の分析に入る前に、散々話題に出していた、ゲームマーケット当日の購入者への聞き取りアンケートの結果を示しておきます。

こちらは、友人・知人以外の来場者が「アニコレ」を買っていただいた際に、「ちなみにどこで知っていただいたんですか?」という質問をして、回答いただいた方のデータになります。途中、聞き忘れがあったりして、全数調査にはなっていないのですが、大まかな傾向を知る意味では、ここまで書いてきた中でも役に立ったかなと思います。これを踏まえて、以下要素を分析していきます。

<出展曜日>

「バナおや」は、2日目にあたる日曜日、「アニコレ」は1日目の土曜日に出展をしました。概ね来場者数は、土曜日>日曜日となることから、そもそも「バナおや」は出展には不利な曜日を選んだことになります。

しかし、こと今回のゲームマーケット2021秋に関して言うと、日曜日の出展者の方も口々に例年の日曜日よりも興味を持って来場してきた人が多かったということを言われていました。土曜日に関しても、入場制限による一斉入場の方法が出展者としては、「途切れなくお客さんが入ってきた」という印象につながり、実際人の流れが尽きる時間帯も少なかったように思います。曜日の選択は、頒布数への影響も大きいように思うので、両日出展・出展料を含めて慎重に選ぶ項目ですね。

<出展場所>

ゲームマーケットには、「ジャンル」「対象」などを指定して申し込むことができます。

2019年の「バナおや」は、もともと子どもたちにおつり算を楽しみながら学んでほしいという想いも入っていたため、「出展ジャンル」として「キッズ」を指定して申し込みをしました。あとから考えると、この選択が少し悪い方向に影響したかもしれません。

上の図は、2019年のブース配置です。「キッズ」ジャンルを指定したブースは、もちろん固められてブースが配置されていましたので、家族連れは割とその通りを通っていたように思います。そして、「一般」のブースにも流れていきます。ところが、「一般」のブースを通った人たちは必ずしも「キッズ」に流れてくることは少なかったように思いました。2年前のことになるので、朧げな記憶にはなってしまいますが、試遊スペースを挟んで向こう側の一般ブースは人通りが多くあるのに、「キッズ」の方は全然ない、という時間帯が繁忙する時間でもあったように思います。

こういった反省を生かして2021年の出展では、出展ジャンルを「スタンダード」としました。「アニコレ」ももちろん子どもも遊べるポテンシャルがあるゲームではありますが、まずは「一般」の人に広く認知されることからということでこのように選択しました。

ブースの場所は、眼前に企業ブースがあるT字の正面の場所でした。企業ブース側から真っ直ぐ来た人の目につくかなと思いきや、割と前の通路が広めで声をかけるにはちょっと遠くを人が通っていくなぁという印象でした。一本挟んだ向こう側が密度濃く人が物色しながら行き来しているところを見るに、ちょっとそういう人が少なく、ただ通過していくことが多かったかもしれないです。これは完全に主観なので実際は違うかもしれません。(両側に一般ブースがあると、それはそれで見るところが片側に偏り、見逃しが発生するということもあり得ますね)

ブースの場所ばかりは、運営側の采配になりますので「運」というところがあると思います。ただ、「場所に応じたブースの作り」などは意識して行なっていけそうです。その辺りは以降の項で考察できればと思います。

<出展ブースのタイプ>

2019年はコロナ以前ということもあり、試遊卓を備えたテーブルでの申し込みが可能でした。一方、今回は試遊卓という選択肢はそもそもなく、基本的には1本の会議机の中で完結させる必要がありました。この違いは、頒布数に大きく影響していそうです。

というのも、正確に数を覚えていたわけではないのですが、2019年の出展時には「ブース前での説明」だけでは購入につながらなかった人が、「試遊」を体験することで購入に至った例が複数あったからです。

ゲームのタイプ(1回かつ短時間のプレイで「面白い」がすぐに伝わりやすい)にもよると思うのですが、「試遊」の有効活用は確実に頒布数に影響します。コロナの状況で、なかなか「試遊」をそのまま行うことは難しそうですが、擬似的に体験できる方法を考えたりすることは必要なことかもしれません。(今回は手札という概念がなく、コンポーネントを広げた状態で遊べるようなゲームは実際テーブル上で「試遊」を試みていたサークルさんもいたように思います)

共同出展について

もう1つ特記しておかないといけないことに「共同出展」があります。今回は、出展料が高騰したことももちろん理由にはあるのですが、そもそも「ボドゲラジオ研究会」(@Bodogepodcast)さんとは元々友人同士で一緒に出しましょうという話をしており、共同出展という形になりました。

共同出展をすることで、片方のサークルに興味がある人が、もう一方の頒布物に興味を持ってくれるかも?という打算がそこにはもちろんあったのですが、実際はどうだったかというと、ブースを訪れた人にとっては、「2つの別々のサークル」と受け取られたのかなと思います。

ボドゲラジオ研究会さんの頒布物「ボードゲームラジオガイド」は、それこそボードゲーム界の著名人が寄稿をしており、その人たちが購入することが見込まれるものでした。あわよくばそういった人たちがブースに寄られた際に、「アニコレ」にも興味を持っていただければ!と思っていたのですが、まったくスルーされていました・・・よこしまな考えはうまくいかないということですね。広報・宣伝段階では、相互にツイート・リツイートできたので、一定効果があったように思いますが、結果的に頒布数には「共同出展」であることは直接的に大きく影響がなかったかもしれません。ブースに来た方に、どちらかの頒布物を購入してもらった際には、もう一方に促すというようなアクションをすることを決めておいても良かったかなと思います。

ブースの設営

前章の「ゲームマーケット当日」に入れるべき項目かもしれないのですが、割と大きめな要因としてブースの設営があると感じましたので章立てを別にしました。

まずは、2019年のブースと、2021年のブースについて写真を示します。

先ほども書いたように「試遊」があるかどうかという違いは根本的にはあるのですが、かなりいろいろな部分で設えを工夫しました。どういったことに気をつけながらブースの設営を行っていったかについては、バンソウさんのこちらのnoteを参考にさせていただきました。こういうノウハウが明文化されて積み重なっていてとても助かります。

2019年と2021年で比較をしながら、各パーツについて考察していきたいと思います。

・机の後ろののぼり

大きな改善点の1つに「のぼり」を準備したことがあげられます。T字路の正面に位置する場所にブースがあったため、一層効果的であったように思います。遠くからビジュアルが見えることで通りすがりの人が「カワイイ」という雰囲気を掴んでもらうのに役立ちました。文字などは近づいてはじめて読めるくらいの大きさですが、こののぼりの役割は十分に果たせていました。

改善点があるとすれば、今回はチラシをそのまま布に印刷したのですが、もう少し情報を絞り込んで大きく表示するなどをしても良かったと思います。

・貼りパネで作った装飾など

奥さんの方針で、「机上にゲームの世界観を表現する」ことを目指しました。2019年には、「カードが可愛い、魅力的だからそれを見せよう」ということだけ考えて広げていたのですが、ただ見せるだけではなくて、世界観も一緒に伝えるような展示にしてみました。実際、オブジェクトとして置いてあった金属製のトリカゴ(100均です)に注目して話を聞きにきてくれる人がいたり、一定の効果はあったように思います。

・チラシ置き場

チラシ置き場は今回は封筒を加工して、テーブルに垂らす形で設置しました。が、ほとんど自主的にその場所からチラシを取っていかれる人はいませんでした。単純に目線がテーブル上に集まるため、封筒にはいかなかったということが要因として考えられます。今回机上のスペースの関係でどうしてもできなかった部分ではありますが、「手に取って持ち帰ってもらう」というアクションを来てくれた人に起こさせるためには、せめてテーブルの高さに設置する必要があったと思います。

・ipad

ipadで制作した動画2種をリピート再生していました。が、ほとんどじっと見ている人はいませんでした。これは動画が効果がないというわけではなくて、使いどころが誤っていたのではないかと考察しました。ブースの横幅が広くある場合に、「出展者がブースに来た人に説明をしている間、他の人が参照できるように」という目的であれば機能した可能性があります。「たられば」の話ではありますが、テーブル全体を使えていたらもう少し見られた可能性はあります。

・サイコロ塾タペストリー

2019年には間に合わせで、紙をラミネートしたものを帯部分に貼っていましたが、今回は布製のタペストリーを作成し帯につけました。この部分の役割も「遠くにいる人の注意を引く」ということにあります。とはいえ、サークル名はゲームよりも、アピールすべきかどうかについてはちょっとわからないですね。

・paypay決済

厳密には「ブースの設営」の項というより「そのほか」にあたるかもしれませんが、貼りパネを直前で準備してそれなりに奏功したのでここに書きました。「現金がないからという理由で購入を見送られるのがもったいない」という奥さんの金言がありまして、個人間送金という裏技とでもいうべき方法を用いた決済方法も使いました。実際、paypay決済を使って支払いをした方が若干名ではありますがいました。コロナを経験したとはいえ、ゲームマーケットは直接現金を受け渡しする文化がまだまだ強くありますが、こういった電子決済の利点も確かにあるので、ゆくゆく頒布数にも影響していきそうです。

・衣装

奥さん的には衣装の統一感があった方が良かったんでは?ということでした。2019年は「お菓子」テーマのパーカーをブース内にいる人間みんなで着ると統一していたため、世界観を表現する上でそういうのもアリかも知れません。

ブースの設営まとめ

2019年に比べると、2021年のブース設営はかなりパワーアップしたと思います。とはいえ上を見れば、まだまだ工夫の余地があるように思います。頒布数に直結するか、というとあくまで「当日ブースに近寄ってもらう」というところまでの間接的な効果かもしれません。それでも確実にチャンス(接客の機会)を増やすという意味でも手を抜けない要素かなと思います。今回は、接客中にどこかの取材カメラにブースの様子を撮られることが2回ほどありました。これは完全にゲームの内容うんぬんではなく、ブースの設営によるものなので、こだわってよかったなと思いました。

そのほか

そのほかとして「接客」をあげます。2019年も、2021年もかなり呼び込みの声を出しました。2021年に関しては、コロナ後ということもあり、そこまで積極的にすることは憚られたのですが、何しろ目の前の通路が広かったので呼び止めるために声を上げることが必要だったと思います。

ブース前に出てチラシを配ることについては、2019年より控えめに行いました。これがどうだったかは、効果のほどはわかりません。チラシ(90枚程度)は配り切りました。

「接客」の内容については、今回は奥さんに積極的に説明をしてもらいました。もちろん、作者である自分が話すとスラスラと説明が出てくるということもあるのですが、つい要らないことまで話してしまっている可能性もあります。客観的に必要な情報を伝えることができるようになるための接客の技術、相手を見て押し引きをする勘については、今後もイベントに出ることで培っていきたいところです。

さいごに

これで本当に最後になりますが、今回、友人・知人の皆さんが頒布数に貢献してくれました。直接買っていただいたこと、買う以前に「面白い」ということを伝えるツイートをしてくれたこと、大なり小なり助けになりました。そこには、一縷の申し訳なさがありつつも、大変な感謝もあります。絶賛、ゲムマ戦利品ツイートを見漁って、「アニコレ」はないか?と探し回っている今日この頃ですが、ありがたいことに友人たちを中心に何件かすでに遊んでいただいて感想をツイートしてくれていました。本当にありがとうございます。

作者としては、出来が悪かろうとも、生み出したものは「バナおや」「アニコレ」共に可愛いものです。残念ながら、完売!にまでは至らなかったのですが、引き続きオンラインショップなどで売り続けていきます。

正直、今回の「アニコレ」について言えば、「バナおや」と比較すれば大爆死とも言えず、それでも世間的には「売れてない」方かも知れず、そのあたり真相はわかりませんので、「売れた」分析なのか「売れなかった」分析なのか、どっちつかずかなと思います。とはいえ、ゲームマーケットの頒布数にまつわるあらゆる要因について、多分網羅的に書いてこれたことで、誰かの何かの役に立つこともあるかも知れない。何より自分自身の振り返りとして良い時間となりました。

・宣伝・広報は全力を尽くして「面白そう」を増やす

・もちろんゲームを「面白い」にすることは頑張る

・当日の設えによりブースに寄ってもらえるようにする

・良い感じの接客

こういったことが頒布数に影響したことは間違いありません。書いてしまえば当たり前のことになってしまいますが、2019年当時全くできていなかったことを思えば、これでもだいぶ進歩したと思います。

たいっへん、長文になってしまいましたが、最後まで読んでくださった方がいらっしゃったらありがとうございました。

サイコロ塾としては、すでに「次」が決まっていますので、そこに向けて頑張っていきたいと思います!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?