「私」がなぜこうなのかについて、「カバ」や「ワニ」を持ち出されたらどうするか

司馬遷の著作・史記の伯夷列伝は、「天道、是か非か(天の道は正しいのか?、間違っているのか?」と言う問いを投げかけています。

暴虐な紂王を打倒して周王朝を創始した武王。

それに対して、暴力をもって暴力を打倒するのはおかしいと指摘し、周王朝が提供する穀物を拒んで餓死した伯夷。

史記は、盗賊をしていても長生きする者もいる、もっぱら悪い事ばかりしていても幸福になれる者もいる、

善人が不幸になり、悪人が幸福になれるとしたら、天の道は正しいと言えるのか?

と疑問を投げかけているわけです。

この問いに対して、おそらく、「最強」とも言える回答は、旧約聖書・イザヤ書に出てくる以下の言葉でしょう。

「陶工は粘土と同じに見なされるうるのか?

造られた者が造った者にいいうるのか?

『彼が私を造ったのではない』と。

陶器が陶工に言いうるのか?

『彼には分別がない』と。」

「天」なり「神」なりと言う存在を考えてみて、

なぜ、自分は不幸なのか?、悪い事はなにもしていない、

おかしいではないか?

「天」や「神」のやり方は間違っているのではないか?

史記の論理は、「天」や「神」に対するこうした非常に正当な異議申し立てだと思うわけです。

ところが、旧約聖書は、そもそも、そんな異議申し立てを認めないわけです。

「天」や「神」が「人間」を造った、

「粘土」と「陶工」は対等ではない、

造られた者が造った者に異議申し立ては出来ない、

どんなに「天」や「神」が「私」と言う「人間」から見て間違っているように見えても、その「私」を造ったのは、他ならぬ「天」や「神」である。

天の道は正しいのか、間違っているのかと疑問を呈するのは、陶器が陶工に向かって、「お前は分別がない」と言うようなもので、意味のない事なのだ。

これはある意味、非常に正しい現実認識だと思います。

つまり、「天」や「神」に向かって、

どんなに「天」・「神」が間違っていると主張したところで、「私」の現状が改善されるわけではないからです。

実は旧約聖書の中にある「ヨブ記」と言う書物には、この「天」、「神」の側の相当ムチャクチャな言い分が記載されています。

「見よ、私は訴えを述べる。

私は知っている。私が正しいのだ」

と不幸のどん底に突き落とされた主人公ヨブは主張します。

自分は間違った事はしていない、それなのに、なぜ不幸にならねばならないのか?

「それならば知れ。神が私に非道な振る舞いをし、

私の周囲に砦をめぐらしていることを」

自分が不幸になるなんて、「神」のやっている事こそ、

ヒドい振る舞いではないか?

論じ立てるヨブに対して、「神」はこう答えます。

「私が大地を据えた時、お前はどこにいたのか?」

この世界を造ったのは、他ならない「神」である「私」である、自分はなぜ不幸にならねばならないのか?と論じ立てている「お前」も私が造った者である。

「神」である「私」が大地を造った時、「お前」は存在していなかったではないか?

更に、「神」の側のムチャクチャな論理は続きます。

「お前は海の湧きいでるところまで行き着き、深淵の底を巡った事があるか」

「お前は雪の蔵に入った事があるか。霰の倉を見たことがあるか」

「天から降る霜は誰が産むのか」

「お前が雨雲に向かって声をあげれば、洪水がお前を包むだろうか。

お前が送り出そうとすれば、稲妻がハイと答えて出ていくだろうか」

この辺のところは、農業をやっていると、そうだなぁと思わざる得ないところがあります。

「神」が海を湧き出させている、雪も霰も霜も降らせている、

人間が出来ることは天気予報を聞いて注意する事だけで、雪も霰も霜も自由にできません。

雨雲や雷に向かって、来いとか来るなとか命令する事も出来ません。

一雨欲しいなと思ったからと言って、命令すれば雨雲が「ハイ」と答えて出てきてくれるなんてことはないわけです。

そして、極めつけのセリフが出てきます。

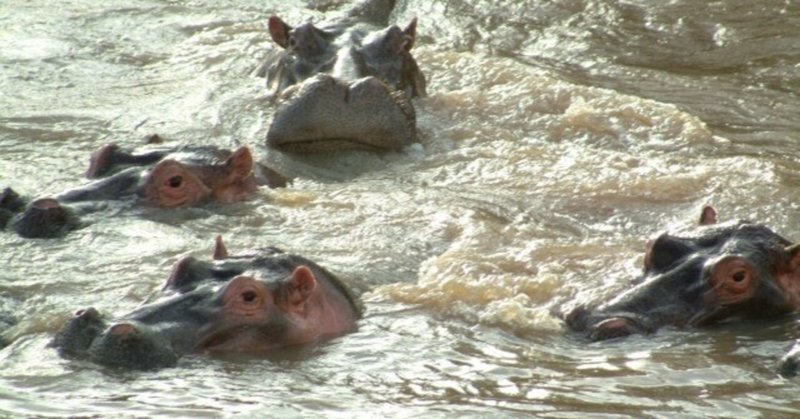

「見よ、ベヘモットを

お前を造った私はこの獣を造った。

これは牛のように草を食べる。

見よ。腰の力と腹筋の勢いを

…

骨は青銅の管、骨組みは鋼鉄の棒を組み合わせたようだ。

これこそ神の傑作。

…

川が押し流そうとしても彼は動じない。

ヨルダンが口に流れ込んでもひるまない」

このベヘモットが何を指しているかは諸説あるようです。

川に住んでいて、草食でガッチリしている生き物と言う事で「カバ」だと言う説が有力です。

ワニだとか、ジュゴンのような生物で淡水生活しているものだという意見もあります。

つまり、カバだかワニだかを造ったように、「神」は「お前と言う人間」を造った。

そのカバだかワニだかは青銅や鋼鉄のような骨組みで出来上がっている、「神」=「私」の造った傑作なのだ。

そのカバだかワニだかはヨルダン川の流れにもビクともしない、川の水が口に流れこむような事態になっても動揺するような事はない

(ついでに言うと、そのヨルダン川も「神」が造っているわけで、そのヨルダン川に川の流れに動じないカバだかワニが存在していると言う現実同様に、「お前と言う人間」が「お前が生きる世界」に存在していると言う現実も「神」が造ったのだと言う理屈なわけです。)

ムチャクチャな理屈のオンパレードですが、

こういう風に「天」や「神」の側に開き直られてみると、

「天の道は正しいのか?間違っているのか?」と異議申し立てしても、なにも変わらない、

「私」は「私」であって、「私以外」の者にはなりえない、

それはカバはカバであって、カバ以外ではないし、

ワニはワニであって、ワニ以外ではない

カバだかワニだかがヨルダン川で暮らしているように

「私」も「私が生きるこの世界」で生きる以外にない…

この圧倒的にどうしようもない現実を「天」、「神」の側から突きつけている…

それが、カバ・ワニ論法なわけです。

では、そのカバ・ワニ論法を突きつけられても、なお、いや、それでも、「私」は幸福になりたいと言い続けたらどうなるか…?

それはまた次回以降に述べたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?