バイオマス資源の状況と肥料・堆肥としての利用可能性

畜産廃棄物や食品工業の廃棄物など、肥料・堆肥・エネルギーなどに利用可能なものを「バイオマス資源」と言うようです。

少し古い資料ですが、2005年頃とみられる農水省の家畜排せつ物の発生と管理の状況によると、

日本のバイオマス資源の発生量は年3億4千万トンとのこと。

バイオマスをめぐる現状と課題は、内訳を

家畜排せつ物 (約8,800万トン)

再利用 約90% → 約90%

・堆肥利用に加え、メタン発酵等によるエネルギー利用を推進。

下水汚泥 (約7,800万トン)

約77% → 約85%

・建築資材等の利用に加え、バイオガス化等によるエネルギー利用を推進。

黒液 (約1,400万トン)

約100% → 約100% ・製材工場におけるエネルギーとして利用を推進。

紙 (約2,700万トン) 約80% → 約85%

・再生紙等の利用に加え、エタノール化、バイオガス化等を含めた エネルギー回収の高度化を推進。

食品廃棄物 (約1,900万トン) 約27% → 約40%

・肥飼料利用に加え、メタン発酵等によるエネルギー利用を推進。

製材工場等残材 (約340万トン) 約95% → 約95%

・製紙原料・ボード等の利用に加え、エネルギー利用を推進。

建設発生木材 (約410万トン) 約90% → 約95%

・木材パルプ等の再資源化、ボード等の利用に加え、エネルギー利 用を推進。

農作物非食用部 (約1,400万トン)

約30%→約45%(すき込み除く)

約85%→約90%(すき込み含む)

・肥飼料利用に加え、エネルギー利用を推進。

林地残材 (約800万トン) ほとんど未利用 → 約30%以上

・製紙原料・ボード等利用からエネルギー利用までのカスケード利 用を推進。

資源作物 ほぼゼロ→40万炭素トン

・資源作物や微細藻類等からのバイオ燃料生産技術の開発等を 推進。

※「%」は再利用率

としています。(異なった資料なので合計は一致しないかもしれません。)

発生量が多いのは、畜産廃棄物と下水汚泥で、この2つで1億7千万トンと全体の半分ぐらいの量を占めています。

どちらも、再利用率は80-90%ぐらいとかなり利用されています。

ただ、下水汚泥に関して言うと、建設資材やエネルギー利用が多く、含まれている窒素やリンを回収し肥料化して使う余地はかなりありそうです。

食品廃棄物は発生量1900万トンに対し、再利用率が40%でまだ肥料・堆肥化する余地がかなりあることが分かります。

なお、家庭ゴミ中などの「生ゴミ」はこの数字に含まれていません。

農産物非食用部は、1400万トンの発生に対して、すき込みを除くと45%、すき込みを含むと90%で、出荷できない部分は田畑でそのまま土に戻っていることが分かります。

資源作物は発生量そのものがゼロに近いとされていますが、耕作放棄地などを活用した場合、どうなのか?、試算はされていません。

さて、ここにあげた数字ではほぼ再利用されているとされる畜産廃棄物ですが、堆肥化されたものがそんなに農地に還元されているかと言うと疑問が残ります。

畜産環境をめぐる情勢では、畜産廃棄物の発生量7900万トンに対し、

内訳を

乳用牛 2,200

肉用牛 2,300

豚 2,200

採卵鶏 800

ブロイラー 500

※単位 万トン

としています。

牛ふんは乳用・肉用合わせて4600万トンの発生です。

牛ふんは多用しすぎると土が窒素過多に陥るため、10aあたり2トン(1ヘクタールあたり20トン)程度の施用基準が設けられているのが通常です。

4000万トン以上の牛ふんを受け入れるには、200万ヘクタール程度の耕地が必要と言うことになります。

しかし、日本の農地そのものが380万ヘクタール程度です。

耕作放棄地や生産調整(いわゆる減反)によって、稼働していない耕地もあるので、「稼働耕地」は300万ヘクタール程度でしょう。

どうみても、農地全体の3分の2に牛ふんが施用されている実態はないと思われます。

つまり、畜産廃棄物は、堆肥化されているものの相当ダブついていると言えるのではないかと思われます。

また、植木剪定屑や落ち葉はここで取り上げた数字にでていませんが、実際はかなりあるのではないかと思われます。

以上から、バイオマス資源の堆肥・肥料化推進の課題は

1)畜産廃棄物原料の堆肥・肥料のダブつき解消

2)下水汚泥からの窒素・リン回収⇒肥料化と普及

3)食品廃棄物や生ゴミのリサイクル

4)耕作放棄地も含めた資源作物の利用可能性の検討

5)植木剪定屑や落ち葉等についての利用可能性の検討

と言うことになります。

ところで近松門左衛門の「博多小女郎波枕(1718上演)」に、「にはかに顔色茹菜のようにしをしをと」と言う表現が出てきます。

つまり、急に顔色が「茹でた菜」のようにシナっとなってしまったと言う意味の言葉です。

1718年は亨保3年で、「小松菜」の命名は徳川吉宗さんだそうです。

この作品の舞台は関西ですが、どうやらこの頃から「菜を茹でる文化=オヒタシ」が普及している様子が分かります。

また、同作品には「菜、大根、肩においても正道な儲けは三文でも身につく」と言うセリフが出てきます。

菜や大根などの野菜を肩にかけて(天秤棒などで担いで売り歩く)稼いだ金のようにまともな商売をして得た金なら3文の利益でも身につくが、海賊のようなことをして得た金は身につかないと言う意味です。

当時、菜や大根等の野菜を売る商売が成立していた事を示すセリフです。

元祖「地元野菜宅配サービス・野菜のマイクロマーケット」ですね。

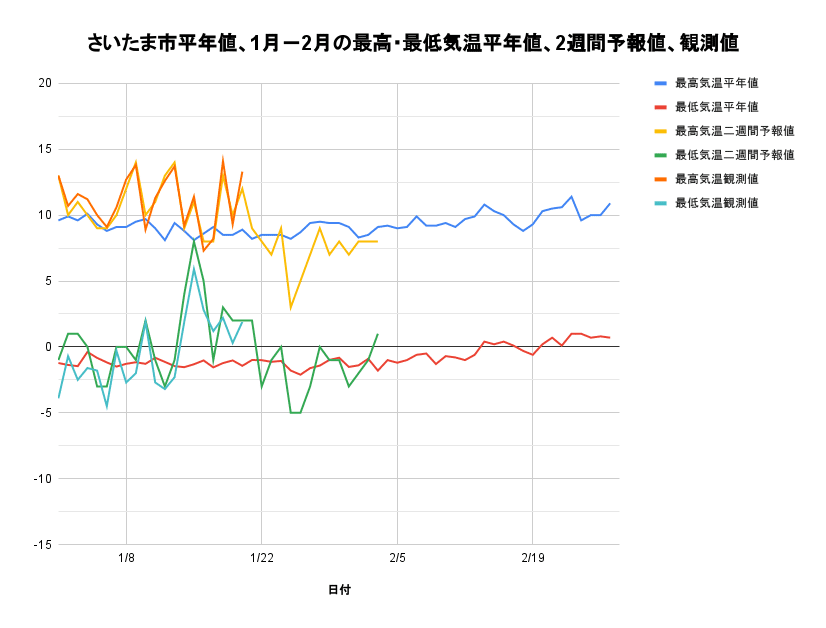

2週間予報値は1/25-1/26、最低気温-5℃としています。どうやらここが寒さの底。2/3節分には、最低気温が0℃を超えます。

やはり、春野菜の種まき開始は立春からとなりそうです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?