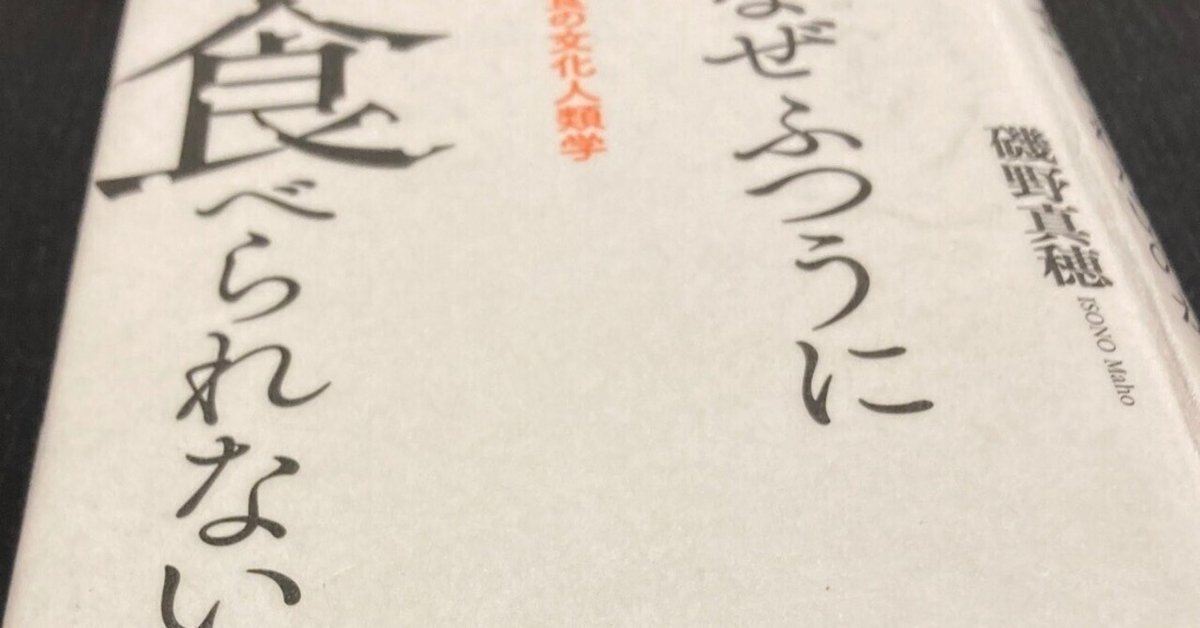

なぜふつうに食べられないのか

磯野真穂さん本二冊目。こちらは前回のとは違って専門に近い本なのだろう。文化人類学者の立場から、日本の摂食障害について迫った本。

私自身一年程ではあるが精神科の閉鎖病棟の児童精神科医のそばで、思春期から青年期の摂食障害患者の語りを聞いてきたので、専門家でもないが素人でもない立場からこの本を読んだ。

私は、摂食障害的な食行動は非常にスペクトラム的だと捉えていて、「むちゃ食い性障害」なんかは、一度や二度は近しい行動をしたことがある人自体がかなりいるのではないかと思う。事実私だってある。

そんな人が摂食障害という単語を表面的に知ってしまえば、自分にもそのラベルをつける。こうした人は、言わば摂食障害という単語の社会的イメージにより、病気にさせられてしまった人にもなりかねない(HSPが15-20%存在して、それって左利きの率(10%)より多いんだけど、なんだか人と違う感を強く感じてしまうのと同じで)。

こうした人たちも含めれば、筆者が論じるように、全てを還元主義(原因は社会的な問題ではなく、あくまで患者個人の問題と捉える)に落とし込むのは無理があるのかもしれない。

私がスペクトラム的だと捉える時、その反対側にあるのが、この本で語られる女性達(多くは回復ないし寛解状態)より、症状が重い人も少なからずいるということだ。摂食障害は、食べないこと自体での死と、二次障害的な精神症状による自死を含めると死亡率が高く、若い人の疾患としては医師が恐れるものの一つだろう。

だからこそ、還元主義的に「処置」したり、患者からしたら気持ちを取り扱ってもらえない「心理療法」にならざるを得ないのではないか。

精神的にはまだ幼い若い患者たちが、現実検討しづらい状況の中で命を救う行動は、患者の語りだけを聞けば、医療者批判に繋がりかねない。医療者だって、もっと違った側面からアプローチする必要性は重々理解しながらも、まずは症状が悪化すること避ける選択から取らざるを得ないのではないだろうか。

患者のスペクトラム性を踏まえた上で、社会や医療の関わりを捉えたらまた違った見方もあるのではないかなと思えた。批判しているのではなく、臨床心理の立場から見た時、文化人類学に更なる切り口でアプローチしてもらい、考察を聞きたいと思えた。

摂食障害を知り、ケース事例を読むには、非常に良い本だと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?