サガン鳥栖のパスの傾向から勝ち筋を探る

はじめに

昨シーズンから不調にあえいでいるサガン鳥栖。

その中でも、今シーズンのリーグ戦は5勝を上げているのですが、勝つときは必ず3得点以上を奪っての勝利という、苦しみもがいての勝利というよりは、不調がウソだったかのように快勝中の快勝という試合を演じています。

まさに、三振かホームランかという大味なサッカーとなっていて、三振ゲームの時は手も足も出ずに監督継続のこの3年間何をやっていたんだというサッカーを見せられ、ホームランの試合はあの不調は何だったんだという、いとも簡単に得点を取る試合を見せられるのですが、この際、好きなサッカーの傾向はさておき、なんとなく、勝ち試合の戦い方には傾向があるように見て取れます。

ということで、

三振ゲームの代表的な試合であった

広島戦(第3節 0- 4)

と

ホームラン試合の代表的な試合であった

磐田戦(第13節 3-0)

をピックアップして、そのボールの運び方(パス)の傾向から、どういった試合だったら勝てているのかというのを探りました。

特に、このゲームは、スコアは真逆であるにも関わらず、スタッツ上では、

・ 支配率ほぼ50%

・ パス本数400本台後半

・ パス成功率70%台後半

という、パスに関してはほぼ同等の結果を示しています。

試合結果とパスの傾向に関しては、卵が先か鶏が先かの様相も呈すので、あくまで傾向はこうでしたというところしか出せないのですが、なんとなく、皆さんが頭で描いている、

「こうしたらよいのに!」

がデータとして表れているかと思うので、どうぞご確認ください。

傾向のカウント方法

ボールの運び方を算出するため、まず、パスの出し手のエリアと受け手のエリアを決めるべく、ピッチを縦に4分割、横に3分割で合計12分割に分けました。

エリアの名称としては

1、2、3:自陣ゴール前

4、5、6:自陣中盤

7、8、9:相手陣中盤

10、11、12:相手陣ゴール前

と名付けます。

この分割したエリアを利用して、

「パスの出し手」

がいた場所と

「パスの受け手」

がいた場所を記録していきました。

パスは成功せずとも(通らなくても)意図して狙ったものであればカウントしています。

また、パスの記録に関しては、統計がぼやけるのを防ぐため、以下のルールを採用しました。

・ コーナーキックはカウントしない

・ スローインはカウントしない

・ 蹴った直後にブロックされたパスはカウントしない

・ クリアは方向を狙って蹴っているならばカウントする

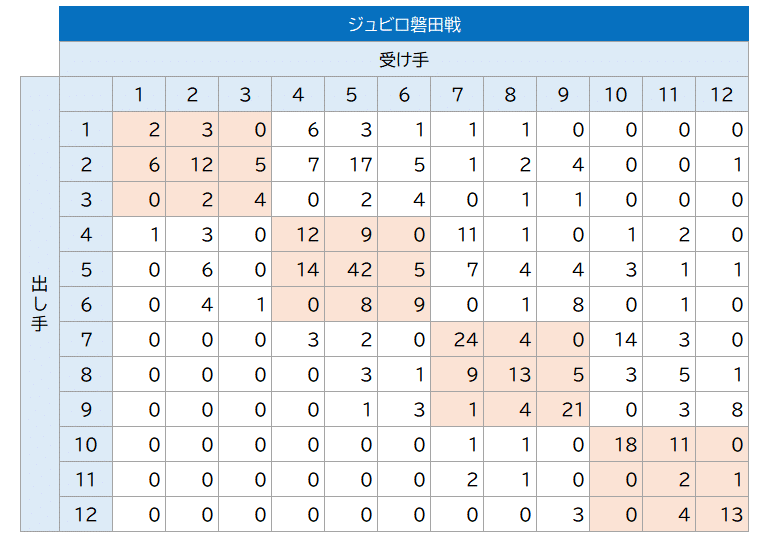

ということで、早速ですが、集計した結果は以下の表の通りとなります。

傾向分析

数字だけ見せられてもなんのこっちゃであるため、すこし、かみ砕いて、どういったパスの傾向だったのかを割合で表したものが以下の表となります。

これを見るに、傾向としては以下のことが読み取れます

■ 三振ゲーム(負けた試合)

・ 自陣ゴール前でのパス交換が非常に多い

・ 自陣、相手陣問わず中盤での狭いエリアでのパス交換が多い

■ ホームランゲーム(勝った試合)

・ 自陣中盤から相手陣ゴール前へのミドルパスが出ている

・ 相手陣中盤から相手陣ゴール前への入り込むパスが出ている

・ 相手陣地ゴール前でのパス交換が非常に多い

・ 出し手と受け手のポジショニングのバリエーションが多い

■ 勝ち負けに関わらず同じ

・ 自陣ゴール前から相手陣中盤へのミドルパスはほぼ同じ割合

・ 前進を伴う中央からサイドへの散らしはほぼ同じ

・ 逆サイドへの大きな展開はほぼ同じ

勝つための運び方

ということで、傾向から見て取れる、サガン鳥栖の勝ちゲームを作るためのボールの運び方をシミュレーションします。

まずは、自陣ゴール前でのパス回しを減らすことです。このパス回しが相手のプレッシングを受け、ボールロストし、相手にイニシアチブを握られる元凶と言っても過言ではありません。このエリアでミスが発生した時には、失点に繋がるケースもありますし、何よりも選手たちが自信を失って後ろ向きになります。そこでボールを保持しようと中盤が下がり、やっと相手陣地にパスが回っても、そこには誰もいないという現象を生み出しています。

ただし!前進を手早くしようとして自陣ゴール前からやみくもにミドルレンジのボールを相手陣中盤へ蹴ることは得策ではありません。これは勝っている試合でも負けている試合でも相手のプレッシング&回収の罠にはまることになっているからです。

よって、サガン鳥栖の比較的得意分野である(はず)のボール保持を活用するためには、

相手のファーストプレッシングを回避するショートパス(前進するパス)

が重要になりますし、このエリアの解決は力を入れなければなりません。

ホームランゲーム(磐田戦)では、全パスの10%が、自陣ゴール前から自陣中盤へ前進するパスとなっています。リスクも見つつ、相手の出方も見つつ、単なるロングボールを蹴るのではなく、ゾーンを自陣ゴール前から自陣中盤へと一つ上げる術は探った方が良いです。

そして、自陣ゴール前から、自陣中盤に前進できた暁には、

フォワードとインサイドハーフが裏抜けの走りなど駆使して、なるべく早く相手ゴール前陣地で受けるためのボールを引き出す

事が大事になります。

最近では、河原さんや菊地くんがヒアンさまめがけて裏のスペースへ多く蹴りだすことが多くなり、実際にそれがすべからくゴールに繋がっています。

これが出来なかった三振ゲーム(広島戦)は、自陣中盤から相手ゴール前へのパスが0%という、お粗末な試合運びを演じてしまいました。トライすらできていなかったということです。

裏で受けることができなかったとしても、相手ディフェンスラインを引き下げることができると、そのスペースを活用できる菊地くんと堀米さんが頑張って受けてくれるはずです。

そうなると、おのずと「相手陣地中盤から相手陣地ゴール前へのパス」も増えることに繋がります。

三振ゲーム(広島戦)は、自陣、相手陣関わらず、中盤での狭いエリアでのパス交換が多く、相手のファーストプレスをせっかく交わしたのに、そこからゆっくりパス交換して相手のブロックが出来上がるまで待つようなプレイが多いです。なんのために抜けたのやらと思うシーンも多数。ボールを大事にする事と消極的になる事は似て非なるものです。

これを繰り返して、前進することに成功し、相手陣ゴール前でのパス交換が増えればいうことありません。ホームランゲーム(磐田戦)では、実に10%ものパスが相手陣ゴール前でパス交換できております。逆に三振ゲーム(広島戦)では、相手陣ゴール前でのパスが3%しかありません。これではゴールどころかシュートを打てることすらままなりません。

また、全体として試合展開を自分たちのものにするために大事になってくるのは、パスの出し手と受け手のポジショニングのバリエーションを増やすこと。選手がひとところにとどまっていたり、パスの出し方がワンパターンになってくると、守備ブロックも慣れてきて抑えるべきところがつかみやすくなります。選手の出没エリアやボールの流れ方・動かし方にバリエーションができると、そのたびに守備ブロックも変遷しなければならず、かならずどこかに穴が開いてきます。ホームランゲーム(磐田戦)はこのバリエーションがより多く、相手を動かすことにも成功しています。

さらに、ホームランゲームを増やすさらなる課題としては、もっと

・ 逆サイドへの大きな展開を増やす

・ 前進を伴う中央からサイドへの散らしを増やす

事が必要になってくるかと思います。

今のサガン鳥栖はこのパスが非常に少ないです。

パスが短い距離でばかり行われると、相手の守備ブロックも比較的ついていきやすくなります。(有効な形での)逆サイドへの展開は、サイドでの1対1を作りやすくなりますし、中央からサイドへのちらしは、守備ブロックの移動に伴い、チャネルのスペース(サイドバックとセンターバックの間のスペース)や、ボールサイドに詰めてくるサイドバック(ウイングバック)の裏のスペースが利用しやすくなります。

相手をどう動かすか、ワンパターンの守備にさせないという工夫が非常に大事になります。

なお、川井監督はこのようなパスを好まない(このようなパスの選択をする選手は好まない)という、まことしやかなうわさも聞こえてきておりますが、もし、これが本当ならば、私のサッカー観と合わず、おもしろくないということに繋がっていきます。実際に、パスの傾向を見ても本当なのかもしれませんが。

それはさておきとして、

三振ゲームのサガン鳥栖は

自陣でゆっくりとボールを回して相手ゴール前に入ったら慌ててボールを蹴る

傾向が強く、

ホームランゲームのサガン鳥栖は

素早く相手陣地に入って、相手ゴール前でゆっくりとパスを交換する

という試合ができております。

大事なのは、いかに、相手陣地にはいるかということであり、前進を伴わず自陣ゴール前でしかできないパス交換を「ビルドアップ」という名前で呼ぶことはもはや失礼なのかもしれないです。

三振ゲームのサガン鳥栖のパス回しは単なる

「ビルドアップアップ」

になっていますので。

終わりに

このデータと分析の信憑性を高めるため、三振ゲームの代表格である浦和戦や福岡戦、ホームランゲームの代表格である京都戦などを集計しようかと思いましたが、なんとなく、もう、試合そのもので見て取れるので止めました。笑

上記の傾向を見て、勝ってる試合だからそりゃそうなるだろうと思ってはいけません。

なぜならば、パスというものは

「選手が判断・選択して行っているもの」

だからです。

押し込まれて行き詰まるリスクやインターセプトに合うリスクに見合うのかという判断、

選手の特徴を活かすための選択、

前進したり局面を打開するパスの選択、

このあたりのところが適切に対応出来ていない結果、傾向を生み、そして何もできずに三振ゲームを演じてしまっているのです。

無論、前進の方法はパスだけでなく運ぶ(ドリブル)という方法もありますが、"勇気を持てずに進めない"というのは同じに見えますね。

総合的には、数多く積み重ねている三振ゲームは、戦術的(分析)指示、つまりは選手への意識付けで遅れをとり、適切な判断能力を発揮できていないと見てとれます。

これまでの勝ち方をしっかりと見極めて、選手の特徴を活かし、相手の弱点を突くマネジメントができれば、三振ゲームとなってしまうケースは少なくなると思うので、是非とも頑張っていただきたいものです。

データとしては、守備に関わるデータも気になるところですので、次回はそこを掘り下げていこうかと思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?