医薬分業について

九州大学大学院医学系学府医療経営・管理学専攻では、「薬事情報学」という講義も選択できます。九大病院の薬学の先生方より、薬理遺伝学のような最新の話題から、薬剤師さんの業務とその周辺のことなどについて学ぶことができます。

医薬分業の目的

個人的には、「医薬分業」について改めて学ぶことができたのが印象的だったので、今回まとめておこうと思います。

講義は、薬剤に関する基本料や加算をはじめ、かかりつけ薬局や後発医薬品のことなど多岐にわたる内容でした。その中で、医薬分業が「重複投薬や相互作用の回避」「適切なアドヒアランス」「病院内にない薬剤を採用に縛られず処方」などを目的として現在も続いていることが示されましたが、総合診療・家庭医療の分野で仕事をしていると、これらの目的が達成されていない事例も目の当たりにします。例えば薬物の有害事象による入院は、患者さんのアドヒアランスが原因となることもありますが、処方内容そのものが原因となることもあり、どこかで予防できなかったものかと悩むことが少なからずあります。

医薬分業の評価

『医薬分業政策の評価と課題』( 翁百合. 医薬分業政策の評価と課題. JRIレビュー 2015 Vol.11, No.30)という文献を読んでみると、講義で示されたのと同様、医薬分業の目的は「それぞれ独立した立場から患者の安全を確保すること」「Polypharmacy対策」と述べられています。しかし、患者安全の観点では、「多剤処方や多重投薬の効果を見たいのであれば、患者一人当たりの薬剤使用量や薬剤費、薬剤種類などの推移を検証・分析すべき」と書かれており、実はそこの厳密な実態は把握できていないようです。Polypharmacyについても、「医薬品の減量を行うきっかけは、41.8%が薬剤師からの提案、患者や家族等からの要望が39.7%、医師からの指示が16.9%となっている。しかし、患者1,927人に対するアンケート調査によれば、大量に薬が余ったことがある、余ったことがある、はあわせて5割を超えている」とあり、医薬分業それ自体が残薬調整に効果があったと言えないのではないかとされています。

また、医療費全体からの視点としても、「薬剤費は、実は実際のデータがない。薬剤費比率が先にあり国民医療費から計算して算出されている。この薬剤費比率の計算式も不明となっており問題。しかも全数調査ではなく6月の1月分で、DPCの薬剤費は対象になっていない。薬剤費率の低い透析が分母・分子に含まれている」など、測定方法自体に問題を抱えており、現状としては政策的な評価自体が困難といえるようです。

医薬分業が始まった経緯

上述の通り、薬剤に関わる有害事象の経験もあり、多職種それぞれの自律性を大事にした薬剤の提供が重要であることを考えると、あえて医療機関と薬局が分かれているよりは、医療機関内に薬剤師がいて直接患者ケアにあたる方が有意義ではないかとも思います。そもそも医薬分業は、1951年の「医薬分業法案」で始まったというより、1974年や1992年の診療報酬改定で処方箋料が引き上げられたことで進んでおり、政策誘導によって増えていきました。

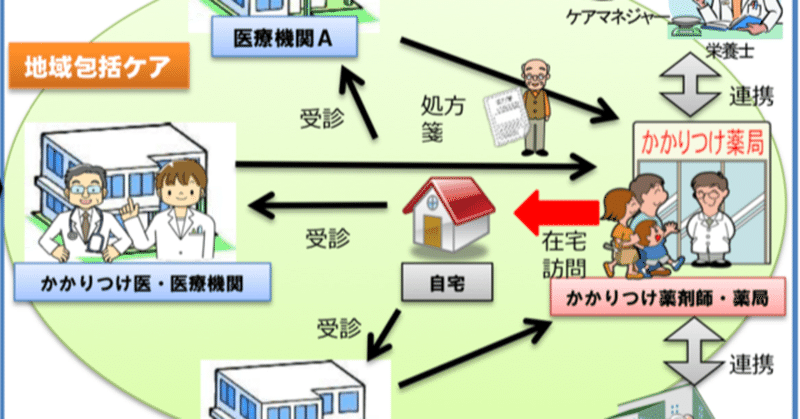

厚生労働省HPより(https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000382711.pdf)

現在70%以上で医薬分業となっていますが、薬局が少なく高齢者が院外処方では薬を受け取れないような地域では院内処方が継続されていますし、一部の大学病院のように院内処方にすることでデータを研究に活かすような医療機関などもあり、医薬分業はどんどん推し進めるというより、ある程度頭打ちになっていると国としても判断しているようです。

その上で、医療者としては、ここを前提に患者さんのケアの質を高めるためにどのような形がいいのか、地域の実情に合わせていかなければならないですね。言葉にすると当たり前なのですが、今回医薬分業のことを学んだことで、改めてそう思いました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?