『神の一手』囲碁と暴力、そして『ヒカルの碁』、前人未踏の合体※ネタバレあり

新たなジャンルの確立

見出しの画像は、冷凍庫で囲碁を打っている映画の一場面である。半裸で。この後、冷凍庫で半裸で殴り合いをするのだが、これが伊達や酔狂ではない。ある意味伊達や酔狂ではあるが、映画として決して出オチの場面ではなく、ある種の必然と面白をもって描かれる。映画『神の一手』は、そんなバイオレンス囲碁アクション、と思わず呼びたくなるようなジャンルを一本で確立させた、驚異の映画だ。

あらすじ

プロ棋士テソクは、兄の頼みで一度だけ危険な“賭け囲碁”に協力するが、その世界の元締めサルスの一団に兄を殺され、自身も殺人の罪を着せられて投獄されてしまう。すべてを失ったテソクの心深くに宿るのはサルスへの復讐心。独房の壁に碁盤を描き、隣の独房囚人と壁越しに始めた囲碁対局で腕前を磨き、肉体も鍛え上げていく。やがて出所したテソクは、盲目の天才棋士“ジーザス” 、片腕の細工師モクス、イカサマ棋士コンスらとチームを組み、ついにサルスと対峙する。一度は人生を諦めた男たちは、それぞれが抱える野望を胸に、負ければ自分が死ぬ運命の勝負に“神の一手”で挑んでいく――!!

メタ的にふざけないことの重要性

基本的はお話の骨子は復讐譚だ。兄とプロ棋士人生を奪われたテソクが、``殺手(サルス)``と呼ばれる男が率いる賭け碁組織の幹部を一人ずつ血祭りに挙げていく。同時に、チーム物でもある。胡散臭さ全開の山師コンス、盲目ホームレスの天才棋士ジーザス、ジーザスの元相棒であったモクスを一人ずつリクルートし、復讐を遂げていく。そして組織的な賭け碁で設けてきた組織を逆にカモにして、大金をせしめるのも目的の一つで、犯罪映画の魅力もある。復讐・チーム・犯罪…同時に二つの要素は成立しても、この三つの要素が同時に成り立つのは難しい。その三つを成立させているのは、囲碁と暴力という、ちょっと誰も見たことがない二つの要素の牽強付会な、それでいてしっかりとした合体にある。

相当凄惨な冒頭の展開や、生々しい暴力要素がそこかしこに散見されるにも関わらず、全体としてはカラッと明るく、それでいてクライマックスは熱く、スカッと爽やかな空気で映画が終わる。鑑賞するたびに狐につままれたような気さえする、この手並みの鮮やかには敬服するが、この奇跡のバランスを為す存在、それが囲碁である。本作は囲碁用語に沿って章立てがなされ、その引用も多く、また碁石を食わせる、碁石を詰めた靴下で殴る、碁盤の裏側に血が溜まる、一大決戦の際に主人公は純白の白スーツ、敵側は喪服のような黒スーツ等々、囲碁にまつわる道具を拷問用具や武器として使用され、モチーフが多用される。この間違いなく笑ってしまうような可笑しみが、作風全体をマイルドにしている。しかし、前述したように、そこで行われる暴力は当時の韓国映画が得意とする生々しさがそのままある。その二つが、同一線上のリアリティを持って、大真面目に描かれる。明らかに過剰な、どうかしているお話にも関わらず、メタ的におちゃらけることなく描き切る、この力強さこそが本作の魅力だ。

鑑賞するたびに瞠目してしまう場面はいくつもある本作だが、まずは冒頭に注目したい。

物語はプロ棋士であるテソクの兄、ウソクがある豪雨の晩、テソクの前にやってくるところから始まる。音信不通だった兄は、どうやら賭け碁をして生計を立てており、今夜後に引けない対局があるらしく、隠しカメラで写した対局の様子をテソクにモニタリングしてもらい、隠し無線で指示をして欲しい――それが兄からの依頼だった。当初は断るテソクだったが、兄に勢いで押し切られ渋々参加。

豪雨降りしきるなか、対局場所である碁会所の近くに駐車したバンで兄に指示を出す中、兄の対局者の棋力が途中で大幅に上がったことを感じたテソクは、相手もまた対局をモニタリングしていることに気づき、罠であると悟る。焦った兄がテソクの指示とは違う一手を打ち、敗北が確定するやいなや、テソクもバンから複数の人間に引きずりだされ、碁会所に連行されてしまう。

兄はパンツ一丁にされ、碁笥の白石の大半入れた靴下で殴られる陰惨な拷問を受ける中、テソクは相手方のボスであるサルスに勝ったら兄を助けてやると、対局を強要される。兄は、殴られた白石を靴下から地面にばら撒かれ、この白石を全て食わないと弟を殺すと告げられる。

テソクは兄が気になり対局に集中できずミスを犯し、「待った」を懇願するも聞きいられず、兄は白石を全て食べ切った……かに見えたが1つ見逃しており、サルスに首を掻き切られて殺される。テソク自身も刺され、その手に凶器のナイフを握らされ気を失い、その後殺人罪で投獄される……

映画は冒頭の場面にその魅力が凝縮されている、というような話を聞いたことがあるが、今作についてはその話が適応できると思う。陰惨な暴力場面と、碁笥の白石を全部食え!という狂った拷問、そしてそれを1つ残して全て食う、兄・ウソクのド根性である。はっきり言って、この兄の存在が全ての発端にして元凶であり、元を正せば自業自得である。その背景の説明もなく、復讐という主人公の動機としては弱いと思うが、この陰惨な拷問の中で、殆どの白石を食った、というこの反骨精神を体現するような姿勢がその弱さを全て吹き飛ばしてしまい、見返す度に頑張れ!と応援してしまう。そしてその度に、あと一個なら頑張れるのでは?という可笑しさもまた同時にある。陰惨な暴力と可笑しさ、しかし登場人物達はまさに命をかけて行動している。冒頭約10分ほどの場面だが、見事な導入部だ。このように、ありえない狂った場面でも、登場人物達の度を越した感情が乗っており、だからこそ見ている観客はどうでも良くならず、映画に没入できる。これは今作に通底している作り手の考え方だと思う。

ここからテソクは、刑務所で囲碁好きの看守長とヤクザの親玉に囲碁を教え、見返りに僅かな自由と喧嘩の仕方を教えて貰い、隣の独房の、鬼神が如く囲碁の強い謎の存在と無数の対局を繰り返すことでより強い棋力を得る。どんな展開だと毎度笑うが、凄まじいケレンとテンポの良さで、あれよあれよという間に出所、復讐のためのリクルートが始まり、ひいては冷凍庫の中で半裸で知と暴を競う状況となる。その辺りは是非映画を見て欲しい。

ジーザス≒サイの衝撃

ソニーピクチャーズ公式サイトには、「負ければ自分が死ぬ運命の勝負に“神の一手”で挑んでいく」、とあるが、端的に申し上げられば、神の一手で挑んでいくことはない。囲碁で神の一手と言えば、囲碁漫画の傑作「ヒカルの碁」だが、本作ではヒカルの碁の主人公・進藤ヒカルに取り憑く、平安時代の天才棋士・藤原佐為ことサイを彷彿とさせる瞬間がある。そこで重要になってくるのは、盲目のホームレスにして天才棋士である老人・ジーザスである。

というわけで、※ここからは「ヒカルの碁」についてもネタバレを含む言及をするため、ご注意ください。

ジーザスを演じるのは数々の映画に出演し、韓国で「国民俳優」という呼び名があるほどの名優アン・ソンギである。テソクが独房で一度も勝てず、しかも碁盤を書いて戦っていたテソクに対し、頭の中だけで行う目隠し碁を行っていたことが発覚する謎の隣人(本作では登場せず、その人物の過去が、なんと続編になった。バイオレンス囲碁アクション第二弾「鬼手」である。こちらも面白いです)に貰った視覚障碍を持つ方用の碁石と碁盤を使用し、その実力はプロ棋士であったテソクを凌駕するほど。かつてモクスと共にサルスの一派にイカサマ勝負で挑んだものの敗北、今回逡巡しつつも、娘にちゃんとした財産を遺したいという動機を胸に、再戦を決意する。

本作は主演のチョン・ウソンを始め、俳優陣の魅力が荒唐無稽なストーリーに説得力と勢いを与えているのは間違いないが、その中でも特筆すべきはこのジーザスである。考えてみればあまりに特盛のキャラクター設定だと思うが、アン・ソンギの軽妙洒脱でいて深い後悔を背負い、かつ勝負師としての顔もきっちり見せるその演技が、この作品をひと際輝かせているのは間違いない。そんなジーザスが最後に見せるその瞬間、それはまさに「ヒカルの碁」の肝である。ちょっと何を言っているかわからないと思うが、最後まで説明させて欲しい。

数々の計略が成功し、大金をせしめた面々だったが、煮え湯を飲まされ続けたサルスは、ついにジーザスとコンスを拉致し、コンスを拷問、ジーザスに勝ったら命は助けてやると、自分との対局を強要する。しかし、視覚障害者用の碁盤と碁石は無い。それは目隠し碁をやるということだ。サルスのバックには、人身売買組織からサルベージした天才的な強さをもつ子供がおり、実質的な対局はその子供だ。これまで、ジーザスとその子供は会話はおろか、一度たりとも顔を合わせていない。しかしサルスに命を握られている、という状況は同様である。奇しくもそんな二人が見せるのは、まさに極限状態の対局だ。

圧倒的不利な状況のジーザスは、しかし驚異的な集中力で最高の実力を見せる。ジーザスの勝利が確定したかと思われた瞬間、子供が放った一手、それによりジーザスの敗北が決まってしまう。この時、説明的なセリフは無いが、アン・ソンギの表情一発で、それがこの映画で最も「神の一手」に近い瞬間だったことがわかる。対局後、さらに度を越したド根性をみせるジーザスだったが、致命傷を負ってしまう。遅れて助けに来たテソクに、「打つな 負けるぞ 打ち方があまりにもしなやかで――倒せない 純真な子供が打っている 子供が……」と、サルスの背後に打っていたのが子供であること感じ取っており、息絶える。

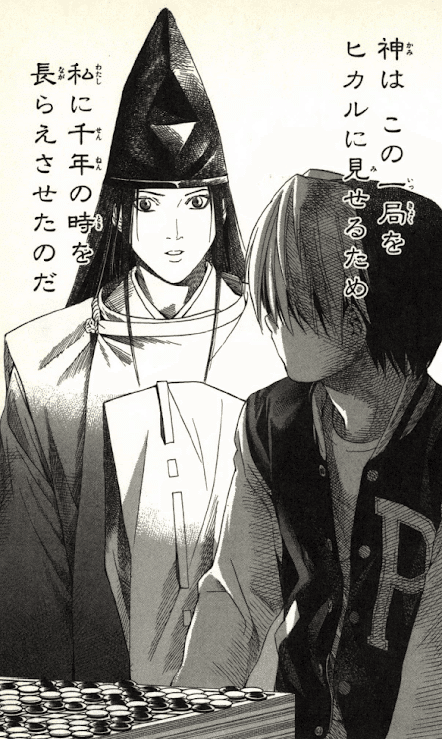

翻って、ヒカルの碁である。囲碁に興味が全くなかった進藤ヒカルは、ひょんなことから取り憑つかれてしまったサイに触発され、徐々にプロの道を志していく。そんなヒカルの背後にサイの存在を感じ取る人物が数名いるが、そんな中で一番サイに肉薄するのが、現代最強のプロ棋士である塔矢行洋である。そんな二人がネット囲碁を介して全力の対局を行う瞬間がやってくる。

結果は、サイの半目勝ち。ギリギリの勝負の余韻に浸る中、ヒカルが無邪気に放った一言により、自分が負けていた可能性があることを知るサイ。予想もつかなかった一手を楽しそうに検討するヒカルをみて、サイはこの対局をヒカルに見せるため、自分が1000年の時を過ごしてきたのだと悟る。ヒカルの碁屈指の名場面である。その後、サイは消えてしまい、ヒカルの後悔と覚悟の物語が始まるのだが、その辺は漫画を読んで欲しい。

自分が打った生涯最高の対局を、自分を上回る才能に残酷なまでに軽やかに凌駕される――それがこの二つの場面の肝だ。ヒカルの碁はそこに儚さとヒカルとサイの友愛があるが、神の一手はその両者に直接の関係はなく、敵味方関係ながら、しかし状況は同じというソリッドさである。間違いなく神の一手の制作陣は、ヒカルの碁のこの部分に影響を受けてこの場面を入れ込んだと思うが、しかし単なる模倣になっておらず、本作独特の魅力がある名場面に仕上がっていると思う。この場面があるからこそ、白スーツで黒の一団と化したサルス一派に乗り込むテソクの格好良さが活きる。

強いて苦言があるとすれば、まさに取ってつけたような敵陣営の元女流棋士・ペッコプとテソクのロマンスは、見返すたびに色々と真顔になるが、味わいもある。

フィクションとしての囲碁の文脈を踏まえつつ、囲碁と暴力の合体という、誰も予期していなかった離れ業をやってのけた本作は、独自の魅力を放つ傑作だ。