道交法38条2項と反対車線の関係

あるYoutube動画で取り上げられていた観点を、記事にまとめた。以下のつぶやきの掘り下げでもある。

なお、交通法規の専門家ではないので、正確性は紹介書籍や裁判例検索サイト、さらに正確性を望むなら弁護士相談やお知り合いの警察官との会話などで補完してほしい。

この記事では道路交通法を単に法と略記する。

はじめに

法38条は、横断歩行者保護を目的としている。このうち法38条2項は、横断歩道近くに停止車両がある場合、側方通過時に一時停止義務があるとする規定。

横断歩道がある状況で、反対車線が渋滞のために徐行で横断歩道を通過したところ、法38条2項違反で検挙された人がいる。法38条2項にいう停止車両には反対車線を含むのか、これが元動画のポイントとなっている。

元動画

法38条2項の基本解釈

理解を深めるため、まずは自車線に留まる、簡単なケースを前提にした解釈を記す。下図のように、横断歩道手前に車両①が停止しているとき、その側方を通過しようとする車両②には一時停止義務が課されている。これが、法38条2項の典型的な想定ケースといえる。

この状況では、法38条1項前段も影響する。そのため、この状況における法38条1項前段、法38条2項の順に、確認していく。

上図における法38条1項前段の扱い

横断歩道の近くに停止車両がいる場合、見通しが悪い状況であるため、横断しようとする歩行者がいるか判然としない。そのため、横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行する義務を負う。

車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。……。

この記事の下方で説明するところ、法38条2項が適用されるのは、停止車両が横断歩道から5m以内の場所にいるときに限られる。つまり、法38条2項が想定する側方通過車もまた、横断歩道から5m+α以内にいる状況となる。

ここまで横断歩道に近い場所となると、「横断歩道等の直前で停止することができるような速度」で進行する義務があるということは、徐行義務があると言っているも変わらないように思う。

上図における法38条2項の扱い

条文は以下のようになっている。パーツごとに分割し、付番してある。

① 車両等は、

② 横断歩道等(……)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、

③ 当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、

④ その前方に出る前に一時停止しなければならない。

項目②:停止車両

②の(……)は、信号で歩行者の横断が禁止されている場合を除外する規定となっている。ここでは話を単純化するため、この条件を省いて考える。信号のない横断歩道を前提としていると捉えればよい。

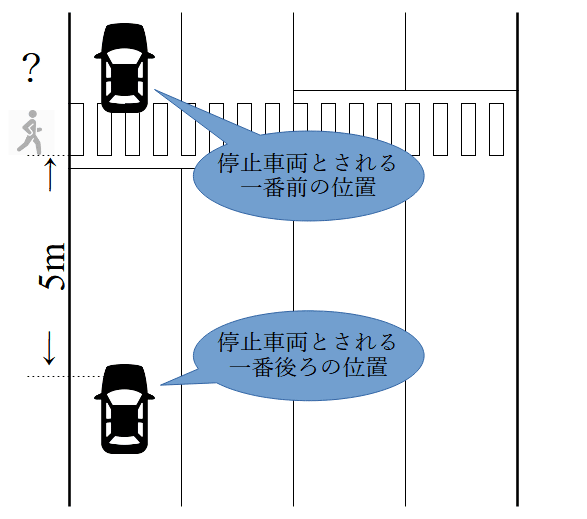

②は、停止車両がある場合という状況を示すもの。ここは、「横断歩道等に停止している車両等」と「横断歩道等の手前の直前で停止している車両等」と解釈する。前者は横断歩道等に一部あるいは全部が被っていること、後者は横断歩道手前5m以内に停止していることと、書籍で説明されている。

(c.f 『19訂版執務資料道路交通法解説』p.377)

「横断歩道等の手前の直前」という表現が冗長にも感じられる。これには「手前」と「直前」がそれぞれどのような意味であるかを理解する必要がある。

「横断歩道の『手前』」とは

法38条1項では、歩行者保護のために横断歩道の手前で停止する際、停止線が設けられている場合は、停止線で停止する規定となっている(法38条1項前段括弧書き)。法38条2項にはこの規定は影響せず、横断歩道の側端を意味している。上図の5mの基点が、停止線ではなく横断歩道の側端となっていることに注意してほしい。

(c.f 『19訂版執務資料道路交通法解説』p.377)

「横断歩道の手前の『直前』」とは

上に書いた「横断歩道の手前」の位置から手前に5mとされている。これは、横断歩道の前後5mが駐停車禁止(法44条1項3号)であることによる。駐停車禁止エリアにもかかわらず停止していることから、歩行者保護(法38条1号後段)のために一時停止している蓋然性が高く、ほんとうにその理由で停止しているか、つまり歩行者の存在を確認させるためとされている。

(c.f 『19訂版執務資料道路交通法解説』p.377)

項目③:側方通過

③は、側方通過するという状況を示すもの。側方であれば、左右どちらも含む。

どの程度離れたところまでを側方と捉えるのか、そこはよく分からなかった。

側方通過は、同一車線で異なる進路のものか、隣車線に限定されている感がある。離れた車線だと、側方とは言い難い感がある。このように考える理由は後で示す。ただ、この点を明記した書籍記述は見つけられなかった。ひとまずここでは単純な、隣車線のケースを考えていく。

項目④:前方に出る前に一時停止

横断歩道との位置関係にかかわらず、停止車両の停止位置よりも前方に出る前に、一時停止を義務付けている。

対向車における見解の対立点

反対車線に停止車両がいる場合に、法38条2項に基づく一時停止義務があるのか、その一時停止義務不履行により法38条2項違反が成立するのか、この点が動画での見解の対立点となる。

動画主様は違反不成立の立場、警視庁は違反成立の立場。この点での見解対立に加えて、都道府県によって見解が異なるという問題もある。

まずは動画主様の見解を示し、次に警視庁の見解を示す。

違反不成立の立場

動画主様は、違反不成立の立場を採っている。

条文を以下のように捉えているように見える。

① 車両等は、

② 横断歩道等(……)又はその(停止車両目線で)手前の直前で停止している車両等がある場合において、

③ 当該停止している車両等の側方を通過してその(停止車両の)(停止車両目線で)前方に出ようとするときは、

④ その(停止車両の)(停止車両目線で)前方に出る前に一時停止しなければならない。

このように捉えた場合、違反態様を表す図は以下のようになる。

反対車線に停止車両がいる場合、「当該停止している車両等の側方を通過してその(停止車両の)(停止車両目線で)前方に出ようとするとき」の部分に問題がある。停止車両の側方を通過した後に、停止車両の前方に出るのは、位置関係的に無理がある(動画1本目、4:23)。

反対車線の車両が、横断歩道を通過したのちに停止していれば、横断歩道の見通しが遮られる。しかしこの場合、停止車両の後方に横断歩道がある場合であるから、横断歩道通過後の後方をカバーできる形の条文でないと意味がない。この点を見ても、反対車線を想定している条文ではない(動画1本目、5:08)。

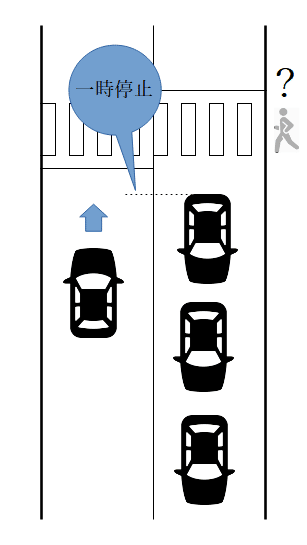

違反成立の立場:横断歩道通過前に停止

動画主様と警視庁が電話でやりとりを聴いた限り、違反の態様を共有できていない可能性があると感じた。それは、反対車線における停止車両の位置が、自車目線で手前なのか奥なのかという点。この2種の態様に分けて、違反成立の立場を説明する。

以降の説明ではこの2態様を、停止位置が横断歩道通過の前なのか後なのかで表すようにしている。

動画主様が示す動画は、下図のようなものだったと思う。

条文を以下のように捉えると、上の図となる。

① 車両等は、

② 横断歩道等(……)又はその(停止車両目線で)手前の直前で停止している車両等がある場合において、

③ 当該停止している車両等の側方を通過してその(停止車両の)(自車目線で)前方に出ようとするときは、

④ その(停止車両の)(自車目線で)前方に出る前に一時停止しなければならない。

おそらく警視庁の立場はこれではないように思う。違反の態様がうまく伝わっていないのではと感じた。

この図と捉えるのが妥当でないポイントは、大きく2つある。

ひとつは、停止車両は横断歩道の先が空いているのに進行していないこと。これには3つの態様がある。上図は③を意識し、道路脇に寄せた車両として図示している。

① 渋滞による進行待ち

② 横断歩行者待ち(法38条1項後段)

③ 駐停車車両

①の観点

次項、横断歩行者通過後の停止に記す。

②の観点

横断歩道周辺の見通しはよく、自車からの確認が容易である。そのため法38条1項後段で横断歩行者を保護できる。法38条2項で別途規制する理由に乏しい。

③の観点

横断歩道の前後5mは駐停車が禁止されている(法44条3号)。警察は、法38条2項を適用するよりも、歩行者保護のために駐停車車両を捕まえるべきとなる。この駐停車車両が残り続けるかぎり、横断歩行者の危険は残り続ける。

もうひとつは、側方通過車の一時停止位置。

この一時停止義務は、見通しの悪い停止車両の陰から出てくる歩行者を保護するためにある。しかし上図では、停止車両の陰から出てくる歩行者の位置は横断歩道から外れている。

歩行者は、近くに横断歩道がある場合には横断歩道を使って横断することが義務付けられている(法12条1項)。また、横断歩道以外の場所で、車両の直後を横断することは禁止されている(法13条1項)。これらの規定に反する態様の歩行者を保護するというのは、法38条2項の趣旨を考えると疑問しかない。

(横断の方法)

第十二条 歩行者等は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。

(横断の禁止の場所)

第十三条 歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。

動画のなかで、反対車線が渋滞していたと説明されている。それを上記と合わせれば、次項の態様が警視庁の見解だと思う。

違反成立の立場:横断歩道通過後に停止

警視庁が違反と考えている態様は、下図のようなものだと思う。

条文を以下のように捉えると、上の図となる。

① 車両等は、

② 横断歩道等(……)又はその(自車目線で)手前の直前で停止している車両等がある場合において、

③ 当該停止している車両等の側方を通過してその(停止車両の)(自車目線で)前方に出ようとするときは、

④ その(停止車両の)(自車目線で)前方に出る前に一時停止しなければならない。

このようにすると、前項の疑問はほぼなくなる。停止車両の位置も、側方通過車に課せられる一時停止の位置も、違和感のないものとなる。法38条2項にいう停止車両に対向車が含まれるのかという観点だけが、見解の相違点になる。

「その前方」を、「停止車両の、停止車両目線での前方」と読むか、「停止車両の、自車目線での前方」と読むか。ここが文理解釈の相違点と思う。

警視庁の見解、警察庁の見解

警視庁の見解は、一時停止義務あり、違反成立の立場。

各道府県警の見解は、一時停止義務なし、違反不成立の立場が多い模様。

なお、警察庁から各道府県警に、前項図Cの形で一時停止義務を負うという通達があったと、伝聞情報がコメントされている。ただし、この正式通達が公開されるまでは、未確認情報としかいえない。

当方の見解

注意義務違反と道交法違反の違い

誤解を避けるため、本題に入る前に、注意義務違反と道交法違反の違いに触れておく。

① 事故が起これば注意義務違反と扱われる運転態様

② 事故が起こる前でも検挙対象として道交法違反と扱われる運転態様

この両者は異なる。注意義務違反≠道交法違反ということ。

注意義務違反のすべてが道交法違反として取り締まられているわけではない。注意義務違反のうち特定のものを、交通政策上、道交法違反としている。しかし、道交法違反でないからといって注意義務を果たさなくていいわけではない。

抽象的だと分かりにくいので、具体例を示してみる。

路外施設への出入りに伴って歩道を横断するとき、歩道の前で一時停止し、歩行者の通行を妨げないようにする義務を負う。これは、法17条2項で規定されている。罰則付きのため、歩行者の通行を妨げれば、当然に道交法違反となる。

(通行区分)

第十七条 ……。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき……は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

ここには歩行者と限定されているため、歩道上を走行する自転車の通行を妨げても、法17条2項違反とはならない。しかしながら、いざ事故となれば、当然ながら注意義務違反に問われる。だからといって、自転車の通行を妨げた場合に、この条文を根拠に法17条2項違反とするのは無理がある。

本項の保護対象は、歩行者であるから歩道等を通行することができるとされている自転車に衝突その他その通行を妨げたとしても法70条(安全運転義務)違反となることはあっても、本項(当方注、法17条2項)の違反とはならない。

話を戻す。先の動画のなかに、反対車線が渋滞停止していれば一時停止すべきというコメントがあった。それはこの節の観点、注意義務違反と道交法違反を混同しているように思う。

反対車線が渋滞停止していれば、横断歩道近くの停止車両の横で一時停止すべきなのか。法38条2項の適用がなくとも、停止車両が大型車両で見通しが極めて悪く、徐行では横断歩行者の存在を確認できないとなれば、当然に一時停止の義務を負う。ただしそれは、注意義務、安全運転義務(法70条)として。

それを、事故が起こる前から取り締まるべき道交法違反とするかは、専ら交通政策の話となる。交通政策上、どこまでの注意義務違反を道交法違反と扱うかという話になる。そして、法38条2項の立法趣旨が、この態様を含んでいるのかという話になる。

交通政策上、安全を第一に考えるべきなのか。それには道交法の目的のひとつ「交通の円滑」が影響する。

(目的)

第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

道交法の目的は、交通秩序の維持にある。一段階噛み砕いて法1条に沿って記せば、「交通の安全を図ること」「交通の円滑を図ること」「交通起因の障害の防止に資すること」、これらをバランスよく運用する必要がある。

この法律の目的は「交通の安全を図ること」、「交通の円滑を図ること」及び「交通起因の障害の防止に資すること」である。この法律は、これら三つの目的の調和のうえにたって解釈、運用されなければならない。

ある局面で安全を採るか円滑を採るかは、交通政策上、どちらにどの程度の比重を置くかという話でしかない。安全に極振りして円滑を失するも、円滑に極振りして安全を失するも、どちらも道交法の目的に沿っていない。

そのようにして、どちらにどの程度の比重を置くかを定めた結果が現行法のありようであり、法改正における未来のありようである。

当方の見解

現状の情報で考えるかぎり、

法38条2項の停止車両には対向車を含まない、違反不成立とする見解。

ただし、反対車線の対向車によって横断歩道の見通しが遮られていれば、法38条1項前段に伴う速度調整義務、横断歩道至近での徐行義務が当然に生じる。

また、法38条2項違反とはならなくとも、徐行や最徐行で歩行者の安全を担保できなければ、注意義務を理由とする一時停止義務を負う。前項に記したように、注意義務違反≠道交法違反という話であり、法38条2項が適用されないからといって、必ずしも一時停止しなくてよいとは限らない。大型車が横断歩道に近接して停止している場合など、徐行だけでは歩行者の存在を確認できないなら、法70条(安全運転義務)を理由に一時停止を要する。

そして、徐行や最徐行や、注意義務に伴う一時停止により、ひとたび歩行者の存在を認めれば、法38条1項後段により、一時停止義務と歩行者の通行を妨害しない義務を負う。

以降の節で、この見解に至った根拠を説明する。

立法趣旨

立法趣旨に照らして、反対車線を含むのが適切かという観点。

この観点が個人的には根拠として一番強いと思う。

法38条2項の立法趣旨は、昭和45(う)22、札幌高判昭45.8.20、に示されている。警察学論集(1967年12月)や月刊交通(1971年8月)を参考としている動画コメントもあったところ、原典を持っていないこと、ネットで容易に確認できないことから、裁判例を用いることとした。

この裁判は、法38条2項の施行前の事故に対する裁判。そのため、法38条2項に伴う一時停止義務が課されるというものではない。しかし、この記事の上部で注意義務違反≠道交法違反と示しているとおり、法38条2項の一時停止義務がなくとも、注意義務を理由に一時停止義務を課すことが妥当な場合もある。そしてこの裁判で検察は、一時停止義務を課すことが妥当な根拠として、法38条2項の観点を示している。そのため裁判で、法38条2項の立法趣旨が解説されている。

判決文から該当箇所を抜粋する。

そもそも右規定の新設された立法の趣旨、目的は、従前、横断歩道の直前で他の車両等が停止している場合に、その側方を通過して前方へ出たため前車のかげになつていた歩行者の発見がおくれ、横断歩道上で事故を惹起する車両が少なくなかつた道路交通の実情にかんがみ、とくに歩行者の保護を徹底する趣旨で設けられたものである。すなわち、右規定は、本来駐停車禁止区域である横断歩道直前において車両等が停止しているのは、多くの場合、歩行者の通行を妨げないように一時停止しているものであり、また、具体的場合に、当該車両等が歩行者の横断待ちのため一時停止しているのかそうでないかが、必ずしもその外観のみからは、一見して明らかでないことが多い等の理由から、いやしくも横断歩道の直前に停止中の車両等が存在する場合にその側方を通過しようとする者に対しては、それが横断中の歩行者の存在を強く推測させる一時停止中の場合であると、かかる歩行者の存在の高度の蓋然性と直接結びつかない駐車中の場合であるとを問わず、いずれの場合にも一律に、横断歩道の直前における一時停止の義務を課し、歩行者の保護のよりいつそうの強化を図つたものと解されるのである。(P・警察研究三八巻一〇号三四頁。なお弁護人の論旨は、右「停止」中の車両の中には「駐車」中の車両が含まれないとの趣旨の主張をしているが、法二条一八号、一九号によれば、「停止」とは「駐車」と「停車」の双方を含む概念であることが明らかであるから、右の主張にはにわかに賛同できない。)

これに近いことは、立法時の国会での発言にも含まれている。そちらも記しておく。法38条2項と法38条3項が合わせて説明されているため、法38条2項部分を太字にしてある。

第三十八条第二項及び第三項の規定は、交通整理の行なわれていない横断歩道を通過する車両等について、横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、また、横断歩道及びその手前の三十メートル以内の部分においては、前方を進行している車両等の側方を通過してその前方に出てはならないこととしようとするものであります。

現行規定におきましても、車両等は、横断歩道を歩行者が通行し、または通行しようとしているときは、一時停止してその通行を妨げないようにしなければならないこととなっており、また、横断歩道の手前の三十メートル以内の部分は、追い越し禁止場所となっているのでありますが、歩行者の通行を妨げないようにするため横断歩道の直前で一時停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、あるいは、いわゆる追い抜き等追い越し禁止に触れない形態で進行中の前車の側方を通過してその前方に出たため、前車の陰になっていた歩行者の発見がおくれ、横断歩道上で交通事故を起こす車両が少なくないことにかんがみまして、さらに横断歩道における歩行者の保護の徹底をはかろうとするものであります。

国会答弁から、以下のように読み取れる。

立法の経緯を見ると、「歩行者の通行を妨げないようにするため横断歩道の直前で一時停止している車両」、このような一時停止車両の側方通過に伴う事故の防止と読み取れる。つまり、法38条2項における停止車両とは、停止車両目線で横断歩道の手前に停止している状態を想定していることになる。

そして、判決文から以下のように読み取れる。

停止車両が横断歩行者の横断待ちのために一時停止しているなら、横断歩行者の保護を考えれば、側方通過車も一時停止すべきとなる。そのような理由で一時停止しているのかは外観だけでは一見して明らかでない。しかしながら、横断歩道周辺が駐停車禁止であることとあわせて考えれば、横断歩行者の横断待ちのために一時停止である蓋然性は高い。つまり、横断歩行者が陰に隠れている蓋然性も高い。そのため、停止理由にかかわらず、側方通過車にも一時停止を義務付け、歩行者の存在有無を確認させている。

さて、ここで反対車線のことを考えるとどうなるだろうか。

反対車線の停止車両が、横断歩道を通過する前の場合

横断歩道を通過する前の位置で停まっている車両は、横断歩行者の横断待ちのために一時停止している蓋然性が高いといえる。しかし、この態様では横断歩行者が陰に隠れる状況でない。歩行者の動静を確認することが容易であるため、一時停止を課してまで安全確認をさせる必要性に乏しい。

反対車線の停止車両が、横断歩道を通過した後の場合

横断歩道を通過した後の位置で停まっている車両は、横断歩行者の横断待ちのために一時停止しているという蓋然性は皆無となる。渋滞車列に追従し進行する一態様としての一時停止、駐停車禁止エリアへの違法駐停車、これらしか考えられない。つまり、横断歩行者が陰に隠れている蓋然性が高いとはいえない。

いわば、土砂落石や伸びた樹木など、見通しを悪くする他の要因によって隠れている場合と大差ない。それにも関わらず、蓋然性が高いケースを想定して制定された法38条2項と同基準の法規制、一時停止義務を課すのは、「交通の円滑を図る」に反すると考える。すでに法規制されている法38条1項前段に伴う徐行義務で十分といえる。

本節のまとめ

反対車線に停止する車両のうち、横断歩道の前後いずれの位置に停止している場合でも、法38条2項の立法趣旨には合わないことが分かる。

英語版

道交法に限らず日本の法令には、英語版が存在する。これは、法務省の法令外国語訳業務によって行われているもの。

上記サイトに「英語を母語・母国語とする者によるネイティブチェック、法律の専門家等による検査、日英の法律に精通しているコーディネーターによる確認」と説明があり、日英で解釈に相違がないように手続きを踏んでいる。

では、英語版ではどのように記されているだろうか。道路交通法の英訳版は、以下の場所で公開されている。

上記サイトより、法38条2項を抜粋する。

(2) When overtaking another vehicle or streetcar on one side before pulling in front of it, the driver of a vehicle or streetcar must come to a stop if the other vehicle or streetcar is stopped at or immediately in front of a pedestrian or bicycle crossing (other than a pedestrian or bicycle crossing where the signal indicated by a traffic light or the alternative signal of an officer prohibits pedestrians and cyclists from crossing at the time the vehicle or streetcar in question is overtaking; the same applies hereinafter in the following paragraph).

見解の相違点は、以下太字部分が何を指すかということだった。

① 車両等は、

② 横断歩道等(……)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、

③ 当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、

④ その前方に出る前に一時停止しなければならない。

②「横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において」は、「if the other vehicle or streetcar is stopped at or immediately in front of a pedestrian or bicycle crossing」に対応する。ここでいう「その手前の直前」は、この文の主語にあたる停止車両目線といえる……ように思うところ、当方英語に詳しいわけではないので分からない。

③「その前方に出ようとするとき」は、「before pulling in front of it」に対応する。この「it」はWhen節に現れる「another vehicle or streetcar」を指す。そのため「停止車両等の前方に出ようとするとき」という意味になるのは明らかに思う。

④「その前方に出る前に」の部分は省略され、単に「the driver of a vehicle or streetcar must come to a stop」とされている。そのため、この部分の解釈は③「その前方に出ようとするとき」と同等の解釈といえる。

「その」が使われている個所はいずれも、停止車両目線のように思う。これを「対向車における見解の対立点」で示した図に照らすと、図A「違反不成立の立場」に該当する。この図は前記のとおり、反対車線では無意味な法規制となっている。

そのため、法38条2項は反対車線には適用されないと見るのが自然といえる。

書籍『執務資料道路交通法解説』

逐条解説本『19訂版執務資料道路交通法解説』ではどのように記されているか。

実は明記されているわけではない。しかし、停止車両目線ではないかと推察できる説明はある。この部分を記す。

停止車両が歩道と車道に跨っている。一方は車両の進行方向と平行位置に、他方は車両の進行方向に対して右90度回った位置に、停止している図となっている。これに対して、以下のように解説されている。

A車は停止車両、B車は側方通過車両を表す。

説明後半の括弧外は上図右、括弧内は上図左を表す。

本項(当方注、法38条2項)は「横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合」と規定しているので、その停止の方法(停止の態様)については何らの制限規定もない。したがって、A車のような停止であっても、本項の「停止している車両等」に当たると解されるので、B車は、A車の前(又は側方)を通り同車の左外側線を超える前(又は前方に出る前)に一時停止しなければならない。このように解することが本項を設けた趣旨とも合致するものと考える。

説明に「『その前方』とはB車の進路の前方を指す」「A車の向きに関係なく」などの言葉があれば、文理解釈上も自車目線といえる。しかし、そのような説明は書籍に含まれていない。

また、説明中の「前」「前方」はA車、つまり停止車両にとっての「前」「前方」という表現で解説されている。このように表現するということは、文理解釈上は停止車両目線と考えているのではと思う。

そして「このように解することが本項を設けた趣旨とも合致するものと考える」と記されている。この説明は、文理解釈上はそうは解釈できないものの、合目的的に考えればそう解釈するのが法の趣旨と合致する、という場合に用いられる説明だと思う。

文理解釈上で自車目線なら、対向車を含むのは明らかといえる。しかし、合目的的解釈であれば、それを対向車まで適用させるのは妥当でない場合もあると思う。

少し上の節で記したように、法38条2項の立法趣旨が反対車線を含まないものと捉えている。そのため、立法趣旨を越えて反対車線に適用するのは妥当でないと考える。

書籍『基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定』

手持ちの書籍でこの部分を直接的に説明しているものがあった。『基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定』によると、反対車線の停止車両は法38条2項に含まないとされている。

ただし、停止車両の停止位置、横断歩道との位置関係では、自車目線で手前としている。

……。なお、同項の規定(……)の

「横断歩道又はその手前の直前で停止している車両等」とは、

進路前方に設けられた横断歩道上か

自車から見てその手前で停止している車両等のこと

です。したがって、停止車両等が自車線(……)にある場合と反対車線にある場合を両方含みますが、停止車両等の側方を通過して「その前方に出る」前に一時停止すべき義務を課したものですから、結局、この規定からは、後者(停止車両等の反対車線にある場合)は除かれると思います。

その他の観点

反対車線の停止車両が法38条2項適用だとどうなるか

反対車線の停止車両が法38条2項適用だと、どのような場合に一時停止義務が課されるか。書籍や当該動画コメントで様々なケースを考えると、以下のケースで一時停止を行うことになるように思う。この点を考えると、やはり反対車線を含むのは不適切のように思う。

反対車線に右折待ち停止車両がいる場合

大型車など、右折待ち車両の見通し状況次第で、法38条1項前段に伴う減速義務、横断歩道至近では徐行義務が課される場合もあると思う。その場合でも、法38条2項が反対車線の停止車両でも適用なら、徐行義務を履行するだけでは足りず、一時停止義務を負うことになる。

直進車が複数いるとどうなるか。直進車は、右折車が進行するまで、法38条2項に伴う一時停止義務を負う。横断者がいないことが明白でも一時停止義務を負うため、スムーズに進行できない。後ろが詰まりがちとなる。そして右折車は、直進車優先であることと、直進車が詰まった状況のため、なかなか右折できない。このような場面が想像される。これは法1条「交通の円滑を図る」の観点で問題があるように思う。

側方通過とは

後回しにしておいた、側方通過の観点を記しておく。やや本題からは外れた話になる。法38条2項の以下の部分を問うもの。

① 車両等は、

② 横断歩道等(……)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、

③ 当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、

④ その前方に出る前に一時停止しなければならない。

警視庁との電話のやり取りで、警視庁の担当者、法令係の人が「片側1車線なら反対車線の停止車両も法38条2項にいう停止車両に該当する」といった趣旨のことを言っていた(動画1本目、31:09)。

片側2車線以上の場合、停止車両とは隣の車線ではなくなる場合もある。その場合は側方通過に該当しないから法38条2項の要件に該当しないと、警視庁が認識しているように思う。

下図左は側方通過なので法38条2項の対象、下図右は側方通過でないので法38条2項の対象外、このような認識ではないかと思う。なお、下図左は右折待ち渋滞のケース、下図右は路外施設駐車場が満車で入れずに待機渋滞のケースが想定される。

同一方向の車線に単純化して考えても、側方通過とはどの範囲を指すものだろうか。何となく、広い同一車線内で異なる進路のものか、隣車線に限定されている感がある。この点はどうなのだろう。書籍に明記されたものは見当たらなかった。

1車線空いているくらいならともかく、もっと車線数が多く、多くの車線が間にあるときはどうなるだろう。大阪には6車線や8車線の一方通行路があると聞く。

そういったケースでは、歩行者が赤信号になっているのではないかと思うかもしれない。たしかに歩行者が赤信号の場合は、法38条2項の規定は免除される。

車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

しかし、交差点右左折が絡む場合には、法38条2項が適用される可能性が出てくる。この場合、どれだけ空いていても側方通過といえるのだろうか。真横の、しかもかなり離れた車線にある車両の動静を注視する義務があるとするのは、かなり無理があるような気もする。

法38条2項よりも法38条3項のが要注意かもしれない。

①よりも速度を上げて追い抜いてはいけないという規定なのだから。

①が停まろうとしているのかという動静を注視する義務があるとするのは、①が停止しているかを確認する以上に無理があるような気がする。

車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。

法38条2項の括弧書き、赤信号がらみの話が出てきたので補足。国会答弁の中に以下の説明があった。

第三十八条第二項……の規定は、交通整理の行なわれていない横断歩道を通過する車両等について、横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その横断歩道の直前で一時停止しなければならないことと……しようとするものであります。

交通整理が行われていない横断歩道とは、歩行者と車両がどちらも通行可能な状態となっている横断歩道を指す。信号機が通常に作動している場合でも、歩行者が青、車両が右左折を禁止されておらず横断歩道に差し掛かることができる信号状態であれば、交通整理が行われていない横断歩道となる。

「交通整理が行われていない横断歩道等」とは、車両等が横断歩道等を通過しようとするとき、歩行者等も同時に通行することができる横断歩道等のことをいう。……。歩行者用灯器が青色の灯火であるときは、歩行者等も丙車もともに通行できるので、この場合の横断歩道等は「交通整理の行われていない横断歩道等」となり本項(当方中、法38条2項)の横断歩道等に当たる。

最後に

いろいろ見ていると、反対車線の停止車両は含まないとする解釈が妥当なように思う。今後の警視庁や警察庁、各都道府県の対応はどうなるだろうか。

それと、法律の解釈の話なので、都道府県で解釈が異なるのはあり得ないという感想。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?