限りない苦しさ、限りない重さ、生きることのすべて 〜映画『tokyo.sora』について〜

心の一室に密かに大切に"しまっている"映画がある。軽はずみに他の誰かに触れられてしまわないように、"隠している"、という感覚にも近いと思う。

その映画は特に思春期の頃に、心象風景・心の原風景の大部分を作り出すような役割を担ってくれたもののひとつであり、また、「生きること」という深刻かつ漠然とした主題に対して、自分はつまりそれをどう捉えていく人間になるのか、といった———言わば人格の決定にまで重大な影響を及ぼした作品でもある。

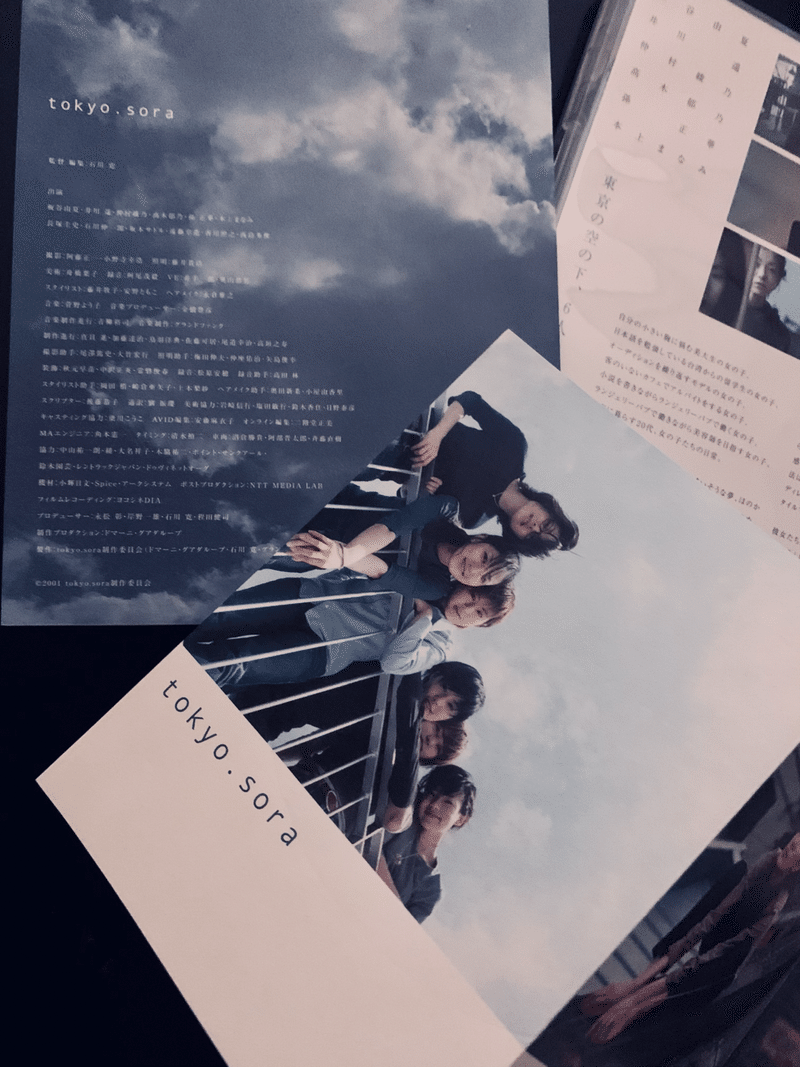

タイトルは『tokyo.sora』(2002年・日本)。

現在映画ファンの間でも、その名を知る人は実は存外少ないように思う。TwitterやFilmarksなどのSNS上でも、話題に上がったりフェイヴァリット・リストに加えられているのをあまり見る機会が無い。

タイトルが示す通り、『tokyo.sora』は東京という今までに数え切れないほど多くの映画や音楽などの舞台として選ばれてきた街、唯一無二の都市が、私たちに抱かせるイメージ———冷たくて、無機質で、或いは非情で、しかしどうしようもなく愛おしくて、優しい———そんな多様なテクスチャー達を高純度な映像と独自の方法論とをもってナイーブに描き出す、まさに2000年代以降の邦画史に静かに佇む"隠れた"名作である。

この記事を完成させる事で、もしかするとこれまで作品を知らずにいた多くの人達に『tokyo.sora』の存在が知れ渡ってしまうかもしれない。

自分にとってとても大切な映画、とても重要な映画。

題材として取り上げる事にも些か迷っていたのだが———もしこの記事を読んで、『tokyo.sora』と出会ったあなたの日常やその目に映る景色が、ほんの少しでも煌めきを増し、新たな色を手に入れられるのであれば———。

今は、自分の綴る文章がそのきっかけになれるかもしれない事の方に、より大きな喜びと幸福を感じられる。

共有、共感、共鳴だとかを強く求めているのかもしれない。

前置きが長くなったが、出来るだけの誠実な言葉を選び取り、今回はこの『tokyo.sora』という作品についての想いを大切に形にするつもりだ。

お付き合い頂ければ幸いである。

※以下、作品の結末に触れる記述を含む

限りない苦しさ、限りない重さ

『tokyo.sora』は端的に言って、実験映画だ。

日本の中心・東京という街で"非映画的な"日常生活を送る6人の女性の心の機微をとらえる為に、監督・石川寛氏は敢えて明確な脚本やシナリオを排し、限りなく現実に話す言葉に近い台詞、現実の挙動に近い演技を、彼女達に委ねている。

ドラマ性、事件性、波立つ場面転換、明瞭な感情起伏といった映画的要素よりももっと前に、ごく自然に日常に介在する心の動きについての描写方法。

この作品の独自性を象徴付けている演出でもある、寡黙な固定カメラが静かに切り取る部屋の窓際の一片や東京の無機質なビル群といった写真的カットの挿入の連続。

わずかな心情の揺れ動くさまを、この映画は決して陳腐な説明の言葉では浮き彫りにはしない。

ドキュメント的手法ともまた異なる独特の写実性に覆われたその作風に於いて、中心に据えられる6人の20代の女性達はただ毎日を普通に過ごし、時には少しの感情を揺らめかせ、それでも日々の隙間に限りない苦しさと限りない重さを抱えている。

私たちと一切変わらない平穏な日常をやり過ごす6人が、しかし確実に垣間見てしまう「生きること」の深刻さ。

そんな重たさをゆっくりと抽出させるように、他愛のない日々を映し続ける作品の中盤を過ぎた時———ドラマ性や事件性を避けているというような指摘を上述にしてしまったが———それでも、あるひとつの深刻な出来事が突然に起こってしまう。

その出来事が一見それぞれに接点を持たず生活していた登場人物達を奇しくも微かに繋ぎとめ、穏やかな日常にどうしようもない悲しみの影を落としていく。

思えば、この映画の存在を初めて自分が知ったのは多感な10代前半の時だった。まだ携帯電話を持ち始める前の時期だった事が印象的に思い出される。親の仕事用PCを借りて沢山の映画の予告編を見漁っていた中で、この作品と出会ったのである。

そして当時の無垢な感受性のまま自分はこの『tokyo.sora』によって、「生きること」とはつまり"シリアスな現実や痛みを伴う事実と深く直面すること"なのだという観念を根幹の部分に刻んでしまった。

"真っ当に生きる人"ほど、取り繕う明るさや笑顔や楽観視とは全く別のところで、人生の「深刻性」を誠実に直視していて、その胸には同時に抱えきれないほどの悲しみや痛みを内在させているのだ。

深く沈みこむ「青」

そんな登場人物達が息づく東京を映すために今作で象徴的に使われる色が、「青」。

作中、東京の無機質なビル群と共に幾度となく唐突に挿入される空のカット。その色合いはどれも心晴れるような晴天の青さではなく、沈みこむような、どこか物憂げな深みのある青さを共通項としている。

全体像としての映像の質感まで含め、その匂いは確実に2000年代前半の東京の空気感をパッケージした、純度と透明度の高いものだ。

自分自身、例えば夜と朝の境目の時間帯の空の色合いを見るたび、何処かでこの『tokyo.sora』のことを常に思い出してしまう。

映画が与えてくれる、現実の日々や風景の見え方への素敵な影響だと思っている。

「解放」する性と心

板谷由夏演じる、小説家を夢見ながらランジェリーパブで働く凛とした女性・「ヨーコ」。

井川遥演じる、ランジェリーパブで働きながら美容師見習いとして苦闘する女性・「ユキ」。

2人は偶然にも同じ場所で同じ仕事をしている事をきっかけに意気投合し、部屋で夜通しビールの瓶を開けながら会話を弾ませる。

そして夜も更け、空が青みを帯びはじめた早朝。

彼女達は、自らを縛りつけていた息苦しさを躊躇うことなく脱ぎ捨てて、自分たちの意志による姿で、東京の街を駆けだしていく。

仲村綾乃演じる美大生・「美大のコ」。

ひそかなコンプレックスを文字通りその胸に抱き、新しい恋のはじまりの相手にさえ、その扉を開けられずにいる。

そんな彼女も、やがて息苦しい拘束からゆるやかに解放される事を願うかのように、自らを縛りつけていた二枚の劣等感の象徴とあざやかに決別する。

「克服」というより「解放」。自分たちの意志で自分たちの望む姿に生まれ変わり、息苦しさと拘束から解放される女性達を映し切るのがこの映画のもう一つの美しさである。

フェミニンな、女性的な感性で撮られる、決して派手ではなくとも鮮明で透明な「性と心の解放」。

その瑞々しい躍動は、説教臭さや押し付けがましさを持たずして私たちの心にも清々しさをもたらしてくれる。

説明的な言葉が余りにも似つかわしくない映画の中での羽ばたく彼女達の姿を、是非あなたも胸に刻んでみてほしい。

優しさが拭うもの

二ヶ月前ほど、『tokyo.sora』を久しぶりに所有DVDにて再鑑賞していた。自分自身の日常の目まぐるしさによる心の負荷も少しだけ重なってか、作中の数々のシーンごとに、図らずも感情が溢れて涙が零れ落ちてしまう瞬間ばかりであった。

それでも、この映画の最後———本上まなみ演じるモデル志望の女性・「メガネのコ」が、一枚の壁を挟んで暮らす、孫正華演じる留学生・「台湾のコ」に、温かい手料理と共に分け与えていた、恐らくはティッシュ配りのアルバイトから幾らかを持ち帰り部屋に余らせたポケットティッシュ———そのささやかな優しさに、その時の心の負荷も少しだけ救われていくような思いが残った事をまだ覚えている。

生きる事はどうしようもなく深刻で、抱えきれない苦しさと重さは日々の隙間に時折その顔を覗かせ、絶えず心にのしかかる。

しかし、そんな時に『tokyo.sora』という原風景にいつでもまた立ち返ることが出来る自分は———。

案外、これからもその日々を"非映画的"に乗り切れていくのかもしれない。

そんな映画『tokyo.sora』を、ぜひあなたの心の一室にも、そっと置いてみてはいかがだろうか。

映画『tokyo.sora』(2002年・日本)

監督:石川寛

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?