『なみだふるはな』~石牟礼道子と藤原新也

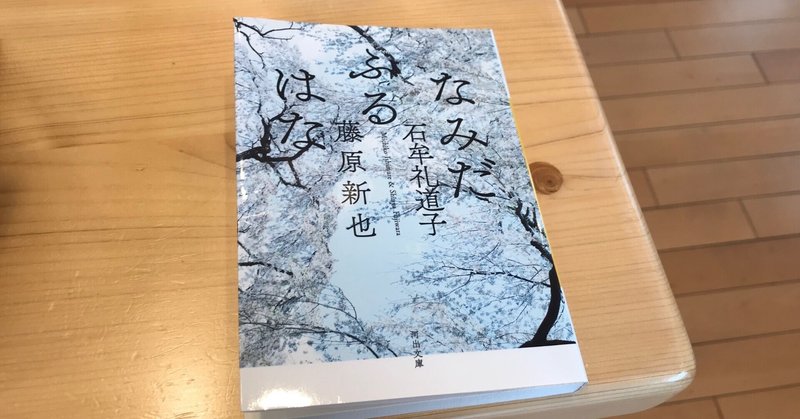

偶然に出合った『祈り・藤原新也展』を鑑賞して、会場を出ようとした時に、ふと一冊の文庫本が目に止まりました。満開の桜を背景とした表紙に『なみだふるはな』。ページをめくると藤原新也さんと石牟礼道子さんの対談が収められているではありませんか。東日本大震災の直後、2011年6月の3日間、熊本で交わされた2人の対談の内容がとても気になりました。石牟礼さんは既に2018年2月に他界されていて対談の再現は不可能なことから、すぐに購入することにしました。

異色の組み合わせともいえるこの二人に共通するのは、自然に向けられた真っ直ぐな眼差しといえるでしょう。1950年代に端を発した水俣での出来事と、まだ記憶に新しい2011年3月11日以降に福島で起きたことについて、その視点はもちろん、五感すべてで感じとってきたことの言葉の応酬に引き込まれました。藤原さんについては昨日のnoteでも少し触れましたが、この本の中で「人は死体になったから人権がなくなるわけではない」と言います。「自然の流れの中での死体は写すが、事故死の死体は写さない」とも。単にリアリティを追求するのではなく、写真を撮る際に尊重すべきもの、伝えようとしていることが明確です。数多くの死に直面してきた藤原さんが「死ぬな、生きろ」と言い続けます。その源泉が少しは理解できたように思えました。

石牟礼さんは、亡くなられて4年が過ぎましたが、遺された言葉を通しての存在感は現在も薄れることはありません。とてもユーモアに溢れた方だと聞いたことがあります。自然に対する見方や表現は独特です。独特というか、何気なく見過ごしてしまう凡人の私には、なかなか理解が及びません。そんな石牟礼さんが、人から聞いた話として『日が昇るといっせいに頭を波の上に出して合掌するタチウオたち』を紹介し、水俣も福島も、時を少し違えながら『終末と創世記』『滅びと再生』が始まったと語っておられます。私たちは『祈りを捧げるタチウオたち』のような神話をどれだけ残せるのか、神話から始まる世界への責任についても、覚悟が問われているように思えました。

この本の冒頭に紹介されているのが、石牟礼さんが東日本大震災発生の翌月に詠んだ歌「花を奉る」です。

「ここにおいて われらなお地上にひらく一輪の花の力を念じて 合掌す」

二人の対談を読み進めると、決して埋まることは無いと諦めかけていた生きることへの虚無感を、いつの間にか静かに埋めてくれる、そんな感覚を覚えました。せん越ですが、お薦めしたい一冊です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?