IT業界の過去・現在・未来 / 『ストラテジー&イノベーション』課題1-1

大学院で作成した課題を1つ1つnoteに記録していきます。

守秘義務に関わる内容があった場合は、該当箇所を書き換えて掲載する事があります。

自社の経営環境を分析してみよう。

経営環境がどのように変化しているかを、過去・現在・将来に分けて、マクロ環境を含めて包括的に分析するとよい。

どんな領域で事業を行っているのか

自社の経営環境について分析をするにあたり、まずドメインを確認する。

ドメインとは企業がどのような事業領域を対象に活動していくかを明確にしていくための概念である。

わたしが所属している企業は社員200名弱の中堅IT企業である。

IT企業と一口に言っても様々な形態があり、BtoCでアプリケーションやソフトウェアを開発・販売する企業もあれば、WEBサービスを提供する企業もある。このような企業は一般消費者をターゲットにしているためIT業界に関係の無い方にも聞き覚えのある企業が多い。

一方で、BtoBで企業の情報システム構築を請け負う=システムインテグレーション(以下SI)を行う企業は「システムインテグレーター(以下SIer)」と呼ばれており、一般消費者がターゲットではないのでIT業界外の方には馴染みが薄いが、国内大手の富士通・NEC・日立の3社は広く知られている。

一部のニッチな例を除き、SIを行うには一定程度の企業規模が求められ、どのような企業でもSIerになれるわけではない。

一般的なSIにおいてはまず大手SIerが仕事を受注し、システム開発における様々な工程の中で内部または外部から人員を調達し業務を進める。この外部から調達する人員はシステムエンジニアリングサービス(以下SES)と呼ばれており、中堅のIT企業といえばSESを提供する企業であることが多い。

自社のドメインもここである。

IT業界の過去から現在に至るまで

ITといえば革新的で変化の激しい業界というイメージがあるが、1990年代にSIという仕組みが確立されてから今に至るまで、経営環境に関しては驚くほど変化が乏しかった。

アセンブラやCOBOLからJAVA、Pythonといったプログラム言語の主役が変わり、メインフレームからサーバを中心としたオープン系システム、その後クラウドと呼ばれる分散型ネットワークへとシステム形態の主役は変わっても、それはSIで利用される道具が変わっただけであり、本質的な業務の仕組みの部分では大きな変化は無かった。

SIという業態は、過去に何度も「近い将来に行き詰まり崩壊する」と言われてきた。しかしメインフレームというレガシィシステムは規模を縮小しながらも未だに現役で稼働し、自社サーバで構築したオープン系システムいわゆるオンプレミスシステムの終焉に向けてSIはその役目を終えるだろうと言われても、分散型ネットワーク上で引き続きSIの需要は衰えていない。

IT業界の未来への展望

未来に目を向けると、昨今ではchatGPTをはじめとしたAIがいよいよ一般消費者にも広がり、企業に目を向けるとDX時代の到来が叫ばれている。

例えばSIerに頼らずとも、企業内のシステム部門がAIを駆使して自社DXを推進し今度こそSIという業態は崩壊するのだろうか。

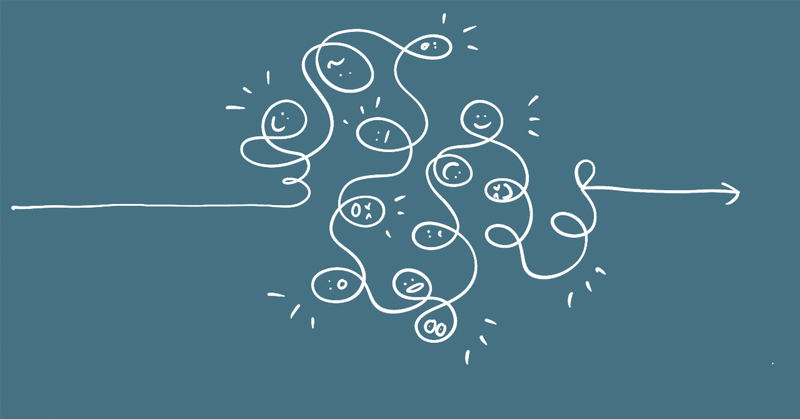

どのような未来になるにせよ、大きな変化の時代に差し掛かってはいるようである。それでは、その変化はSIerやSESにとってピンチなのだろうか。わたし個人はチャンスではないかと捉えている。

では、SIという業態の経営環境は安泰なのかというとそうではない。SIに限らずIT企業の経営資源はヒト・モノ・カネ・情報の中で大きくヒトに偏っており、生産年齢人口の減少や労働者一人一人の多様化する価値観の影響は大きく、人的資源のマネジメントを怠ることは競合企業に劣後する事となると考える。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?