実質思考は、これまでの20年間をうまく説明できるかもしれない。

「Virtual Realityは仮想現実ではない」と専門家が言う意味を考える。

Virtual Realityについての本を読んでいると、毎度のように「Virtual」の正しい訳は「仮想」ではなく「実質」だと書いてある。

日本バーチャル リアリティ学会に至っては、バーチャル リアリティについて説明したHPで、「バーチャルリアリティのバーチャルが仮想とか虚構あるいは擬似と訳されているようであるが,これらは明らかに誤りである.」から説明を始めている。

調べていくと、この概念に対して、思ったよりも深いことを言っているんじゃないかと感じるようになった。新しいITサービスを作ろう、これまでにないプロダクトを作ろう、そういうことを考えるとき、何よりも重要なのがこの実質を捉える力、いわば「実質思考」かもしれない。

実質とは何か。

ある物事、概念などには、そのものをそのものたらしめる本来的な部分、そのものが持つ根本的な特徴や機能と、そのものの名目として存在している部分、見かけや形、いわば体裁として存在している要素がある。前者が「実質的な、根本的な(virtual)」であり、後者が「体裁・名目上の(nominal)」という意味になる。以上よりvirtualの対義語はnominalと考えられるのが正しいとされる。このように考えると、Virtual:Nominalは、実装したい役割:実装された形体と簡単に捉えられる。

バーチャルマネー(virtual money)も電子貨幣やカードのように貨幣の形はしていないが,貨幣と同じ役割を果たすものをいうのであって,決して偽金ではない.バーチャルカンパニー(virtual company)が仮に想定した仮想会社であったならば,そのようなところとは.取り引きができない.従来の会社の体裁はなしていないが,会社と同じ機能を有するので,そこを利用できるのである.

googleやYahooなどの「検索エンジン」について考えてみる。検索エンジンはその名の通り、''検索のための""システムだ。そして検索という行為の「実質」は「情報を探す活動行為」と考えるのが妥当である。

検索エンジンができる前、この役割を担っていたのは「辞書、新聞、本、論文、人の話など」ではないか。しかしこれら体裁は「検索」という実質を、十分な形で担えていたようには思えない。「スピードに欠く、自分がアクセスできるローカルに情報の質が依存する」そしてなにより「ちらばった情報の全体像を捉えることができない」などの問題により、検索は「検索エンジン」にとって代わったと言える。

翻訳の過程で複雑なねじれを起こしている。「バーチャル」は「仮想」と訳され、コンピュータ内部でのみ発生し、現実には起きていない出来事を指すとされている。しかし「Virtual」の正しい和訳は「実質」である。そのため「リアル/バーチャル」は「現実/実質」ということになるが、これでは意味が分からない。

これを「実質思考」と呼んでみる

考えてみたいのは、ある概念、物事、何かしらの機能などにおいて、名目上存在していたその体裁は、ある一点の定まるべきところへと定まっていく可能性があるということについてである。つまり実質は、それを担う器として最もfitする形態を志向し、変容し続けていく法則にあるのではないか。

このように、あらゆるものには実質が存在し、実質は、それがそれらしくいられる唯一の形態へと変容していくという考え方を「実質思考」と呼んでみる。

Virtual sneakersとVirtual Fashion

実質思考の前提は、何を実質と捉えるかが人によって変わることである。「人の本質って何だと思う?」的な議論に近く、その考え方によって、デザインされる新しい実質の器の方向性が決まる。例えばアーティファクトは、スニーカーの実質に対して「金融商品化」にあると判断したと考えられる。

高値で取引されるコレクションとしてのスニーカーは、履くことで価値が落ち、そもそも誰も履かないのであれば、スニーカーはNFTとしてのデジタルデータでよいという判断になったのだと思う。

続いて「服」もVirtual fashionとしてNFTのデジタルデータになっていく動きが2022年にあった。しかし服は、スニーカーコレクションほど好ましい結果となっていなかった。そこに、スニーカーと服の、実質的価値の違いがあったのだと思う。少なくとも服の実質の要素として「着れる」ということは、思ったよりも大事だったのではないか。服の実質が「着れるアイテム」だとして、その価値をデジタルに実装するには、デジタルな服を着る肉体としてのアバター、それを着ていける先としてのワールド、それを見てくれる対象としてのコミュニティ、刹那的になくならない空間としての歴史、それらが先にそろっていることが必要だったはずだ。

新しい実質の器のデザインは、実質がより解放されていく作りでなければならない。誰も使わないサービスを作ってしまう問題は、実質を見誤ったか、実質が移行されていないか、どちらかの問題を抱えていると言える。

体裁の変化とデジタルの相性

そして実質を中心とする体裁の変化は、デジタル(コンピュータによる実装形体、再現性のある表現)と相性が良い。体裁が物質に依存せざるを得ない時は、体裁が実質の足かせとなるケースが多いからである。このように考えてみるとこの20年間は、従来から存在していた「実質」がITによって「脱物質化」へと向かっていった期間と表現することができるのではないだろうか。

高速道路などの道路規制の看板は、従来道路工事作業員が行っていた。しかし走行と停止などの表現は、LED看板による代替と相性が良く、結果的に複雑な状況判断が必要ないケースにおいては、LEDサインライトパネルが使われている現状がある。

(道路規制材レンタルカタログより引用)

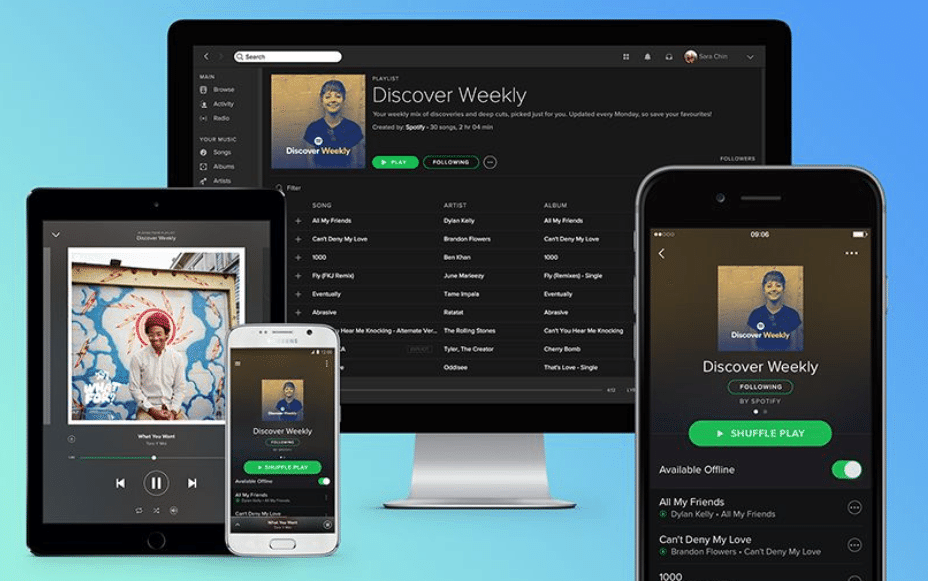

音楽体験の体裁の変化は顕著であり、現在の実質の器は、spotifyなどの「ストリーミングサービス」になった。レコードやカセットテープから、ウォークマンやCD、焼き増し、ipodでの購買体験のアップデート、iTunesでの1曲ずつの販売、スマートフォンでの音楽体験、違法ダウンロード、ストリーミングと、その形を変えて人に寄り添い続けた音楽は、長い時間をかけて体験に付随していた無駄を徐々にカットし続け、純粋に音楽が最も聴きやすい形に定まっていったように見える。

実質の器の脱物質化について

物質的(material)であることと、実質的(Virtual)であることについて、落合陽一著「デジタルネイチャー」では、以下のような説明をしている。

「リアル/バーチャル」を「実/虚」として理解すると、バーチャルの解像度がリアルを超えたときに両者の関係が混乱する。人間の視聴覚の閾値を超越した「リアル以上のバーチャル」は現在でも存在するからだ。

そこで、コンピュータを基軸にして、「物質的(Material)/実質(Virtual)」という対義語に定義し直すべきだと僕は考えている。「物質」も「実質」もどちらも同じ現実であり、物事の本質を指している。解像度が同一ならば両者の違いは、コンピュータによる体感の実装の有無に過ぎないということだ。(中略)

「実質」が優れている点は、コストが低いことだ。複製も容易で、複数の人間で同じ体験を共有できる。それに対して「物質」の最大の長所は解像度の高さだ。(中略)

これまではメディアによるバーチャル(実質的)な体験、あるいは身体によるマテリアル(物質的)な体験の両端しかなかったが、今後は実質性・物質性の度合いを段階的に選択できるようになる。

実質性と物質性の度合いをちょうどよく調整できた事例として、iphoneのTapic Engineがある。これは感圧式のセンサー(微小なモーターを回転させて振動を発生し、フォースフィードバックを行う機能)のことで、iphone6s移行のホームボタンなどに実装された機能である。ホームボタンを押している感覚(クリック感)があるのにボタンではない「ただの板」を実装することで、物理的なボタンの故障リスクをなくした。

落合氏は、コンピュータによる実装の有無という基準を設けることで、実質の対を物質ととらえている。余談であるが、コンピュータによって実装されたものを、人間があたかも自然物のように接し、扱っている世界観のことをDigital Natureという。

実質的であればあるほど限界費用ゼロに近づき、その価値を広く提供することへの足かせが外れていく。逆に物質的な実装は人間のすべての感覚器官でもって、それを深く体感することができるという強みがある。

この考え方を前提として考えると、メディア装置による実質的な価値の解像度を上げていくという技術発展の方向性は、かなりの解像度がなければ実質的価値を表現できないという領域を除き、実質を活かす既存の体裁のオルタナティブ作りへの考え方としては好ましくないことがわかる。

実質の脱物質化を考えるうえで重要なのは、今の見かけ上の体裁では実質的な価値を十分に担えていないといえる領域、また物質的な解像度の高さ以外に重要な実質がある領域と考えることができそうである。

新しい実質の器のdesign

最後に応用事例として、新しく何かしらの実質の器をデザインするときのフローチャートを組んでみようと思う。

Vの議論は、個人や会社の個性を反映するものとなる。

N=Vが最適かの判断は、現在の技術を改めて俯瞰したとき、Vにとってベストフィットする体裁が作れているかという命題を考えればよさそうである。

N'=Vと判断できる基準の設計は、ゴール設計であり、その基準に基づいて戦略立案のschemeが決定される。NにN'を代入する処理は、単純な実装フェーズである。

まとめ

VirtualとNominalの定義から、既存の何かをデジタルに、あるいは新しい技術をもって代替するときの思考法として、実質思考を提案した。「実質の器の脱物質化について」の章で述べた通り、実質性と物質性は、0か100かの両極で考えるものではなく、そのグラデーションをセンス良く捉えていくもののように感じる。何でもかんでも新しい技術で表現するのでも、物質的に表現された何かへの愛着を過大評価することもなく、ただただ純粋に何かの実質を捉えたい。それを考えていくことができれば、技術をutilityとして、今の社会に拒絶されることなく、滑らかに溶け込ませていくことができるのではないだろうか。

表紙画像)

https://productplacementblog.com/tv-series/sony-walkman-cassette-player-in-stranger-things-s04e04-chapter-four-dear-billy-2022/

より参照

stranger things 4より、マックスが持っているカセットテープ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?