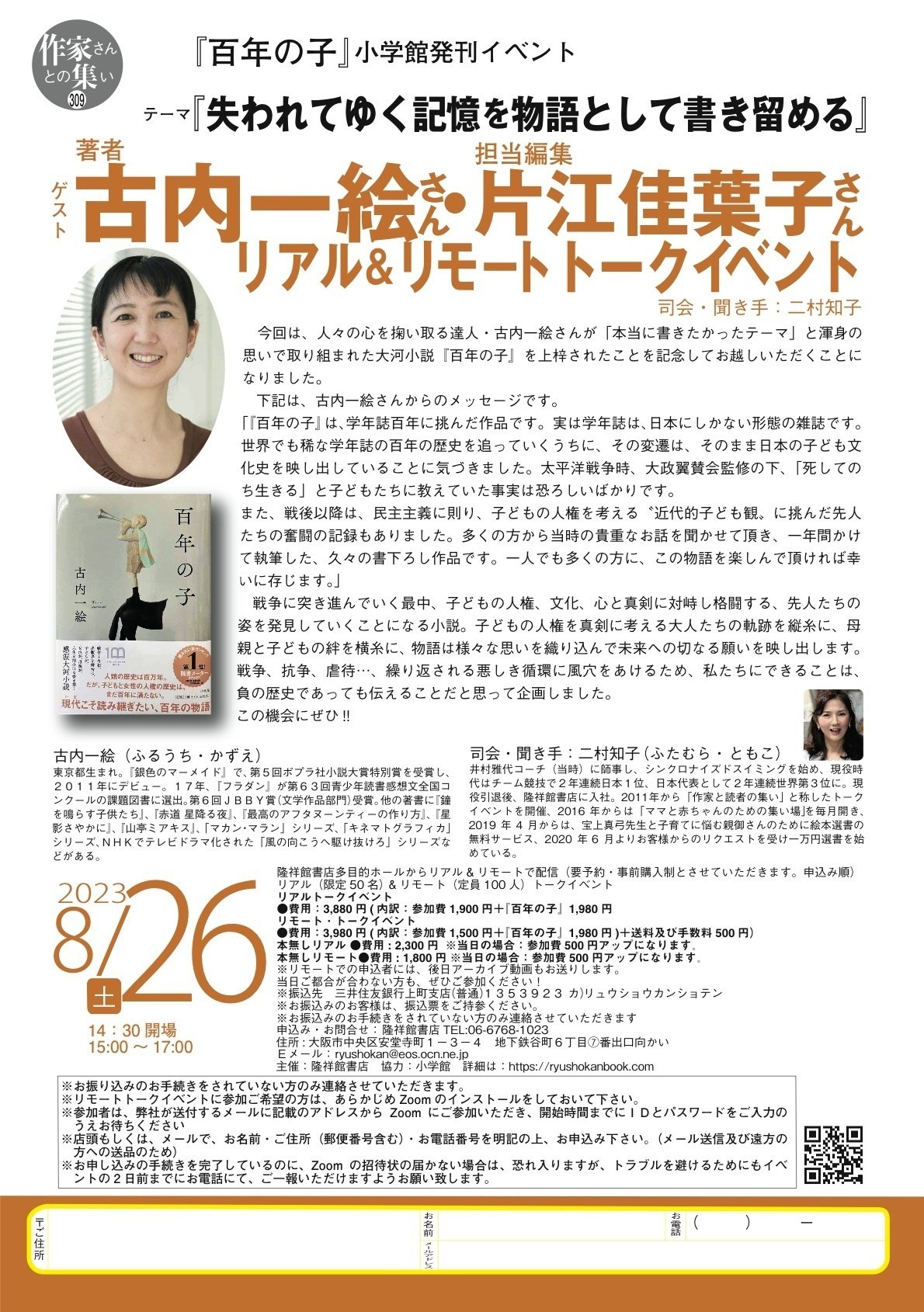

浦川泰幸の健康道場 隆祥館書店店主 二村知子のお薦め 今週の1冊8/19は、古内一絵さんが書かれた「百年の子」です。8/26に、テーマ「失われてゆく記憶を物語として書き留める」と題して、古内一絵さんのリアル&リモートトークイベントも開催します。この機会にぜひ!!

小説の舞台は、令和と昭和のとある出版社、意にそわない移動で、やる気をなくしている主人公が、自分の会社が出版する児童向けの学年誌100年を調べるうちに今は、認知症になっている祖母が、戦中、学年誌の編集に関わっていたことを知ります。

学年別学年誌というのは、小学1年生から6年生まであった日本だけのもので、百年の歴史は、子ども文化史を映す鏡でもありました。

元々は、創業者が、子どもたちにも、創造力や、一人で学ぶ楽しさを身に着けてもらいたいという動機で作られたものだったそうです。

ところが、戦前から戦中にかけて、教科書が、軍国主義一色になって行くときに、学年誌も、大政翼賛会監修のもと国策化の兆候が、でてくるのです。 進んで協力するしか出版社の存続の方法はなかったのだそうです。

無理やり、書かされた作家さんも多く、国策と教育のはざまに立たされた編集者たちの苦心

教科書に名前が載るような著名な文豪たちがこぞって子どもたちを戦争や労働に駆り立てる小説を書いているのを読むと、複雑な気持ちになります。

戦後以降は、民主主義に則り、子どもの人権を考える〝近代的子ども観〟に挑んだ先人たちの奮闘の記録もありました。その過ちを繰り返してはならない、と真剣に子どもの文化や人権に向き合ってきた大人たちの様子がよく書かれています。

雑誌をつくる舞台裏も垣間見れます。

戦中から戦後の出版界の様子がよくわかると共に、この本は女性や母親が「自分の人生を生きる」ということをつかみ取る歴史でもあります。女性が働くということ、子どもと共に生きることや絆を大切にすることを必死につかみ取ってきた、その軌跡も描かれています。

女性の働き方や、人権についても考えさせられる本です。

負の歴史である、戦争で翻弄された学年誌のことを勇気をもって出された版元さんにもエ-ルを送りたいです。

8/26テーマ「失われてゆく記憶を物語として書き留める」と題して

「百年の子」を書かれた古内一絵さんのトークイベントも開催します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?