ネズミの脳に埋め込まれた人間のオルガノイド

natureである研究が発表された後に「人間の知能を持ったネズミが作られた」みたいな投稿が散見されたので、(この件の専門家ではありませんが…)これはちゃんとnoteにして出さなければ…と思ってました。

他の人にレビューをしてもらっていた関係もあり、出すのがめちゃくちゃ遅くなってしまいましたが、よかったら読んでみてください。

神経オルガノイドを使用する利点とこれまでの課題

神経オルガノイドってなに?

神経(脳)オルガノイドとは、幹細胞を利用して作製された、脳に似た構造を持つ小型組織(臓器)です。

あくまでも「似た構造」レベルなので、人間の脳と同じレベルの複雑さのオルガノイドを現時点で作れるわけではありません(上図の一番右が本物の人間の脳。真ん中がオルガノイド。一番左が古典的な二次元(平面的な)培養)

オルガノイド自体はマウス由来など、他の動物由来の臓器も同様にオルガノイドと呼びますが、今回のオルガノイドはヒトの幹細胞由来のオルガノイドです。

神経(脳)オルガノイドを利用することの利点

脳科学の分野では実験動物を使って研究が行われますが、動物とヒトは完全に同じ脳を持っているわけではないので、精神疾患などヒト特有の病気については動物だけで研究を行うには限界があります。

例えば自閉症患者由来の細胞からオルガノイドを作製し、オルガノイドの成長を観察することで、自閉症特有の構造変化に関わる神経前駆細胞の特定が可能となりました。

試験管内では適切に成熟してくれない

上記のようにこれまでも、ヒトの脳の研究を推し進めるために神経オルガノイドは使用されてきました。

しかし、試験管内で作製されているため、実際のヒトの脳レベルには成熟しないという問題や、細胞組成が多様ではない(血液小胞や免疫細胞が含まれていない)という制約がありました。

試験管内で不可能だった成熟を、ラット(やマウス)の脳内で成熟させることが可能に

試験管内では一定レベル以上に成熟させることができなかった神経オルガノイドを、マウス(やラット)の脳内に移植することで、脳内でヒト由来のオルガノイドを成熟させることができるようになりました。

試験管オルガノイドと比較して、どの程度成熟したのか?そして今回の研究の新しい点は?

これまでの成体マウスの脳への移植でも、血管新生やミクログリアの浸潤などが起こることが確認されている

以前に行われた研究でも、移植されたオルガノイドにおいて血管が新生し、グリア細胞(神経細胞と同様に重要な脳内の細胞)の一つであるミクログリアと呼ばれる脳特異的な免疫細胞など、通常の試験管オルガノイドには存在しないタイプの細胞が(マウスから)浸潤することに成功しています。

成体マウスではなく、幼いラットの脳へヒトオルガノイドを移植した点が画期的

これまでの移植は成体マウスで行われていたため、オルガノイド(神経細胞)の成熟に制限がありました。

今回の研究では生後3~7日目の幼いラットの脳にヒトのオルガノイドを移植することで、ラットの成長に合わせて、移植したヒトのオルガノイドも一緒に成長することを見込んでいます。

オルガノイドの体積は9倍に。個々の神経細胞も大きくなり複雑化した

移植されたオルガノイドは3ヶ月間で体積が9倍にまで増えました。

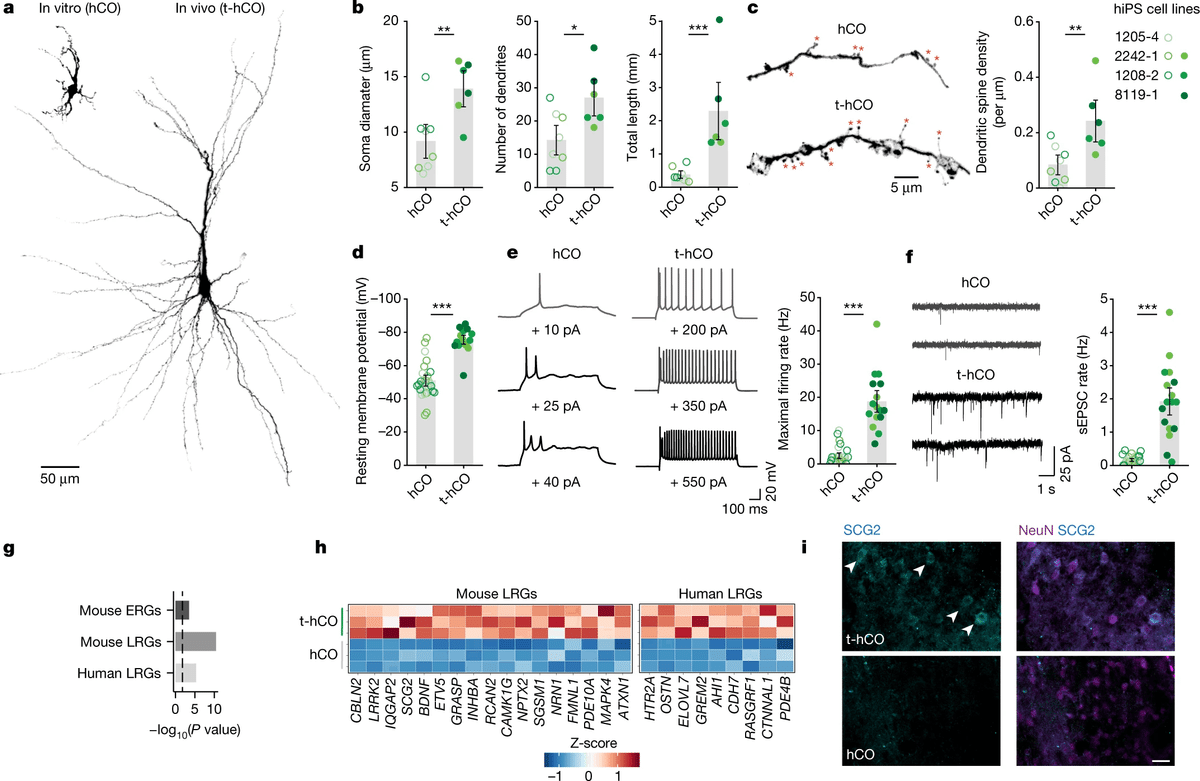

移植されたオルガノイドの個々の神経細胞を観察すると、試験管だけで成熟した神経細胞と比較して、細胞体(soma)の直径が1.5倍、樹状突起の数が2倍、樹状突起の長さが6倍と、かなり大きくなっていました。

※図の左上(a)の左側の小さい方が試験管で育てた神経細胞(オルガノイド)。同じく図の左上(a)の右側がラットの脳内で育てた神経細胞。圧倒的に大きく成長していることが分かると思います

今回の方法でもオルガノイドの成熟には限界も

試験管内や成体マウスよりも、今回の方法の方がオルガノイドの成熟度が高まりました。

しかし、人間の大脳皮質に見られるような層状構造を取らず、いくつかの種類の細胞も欠いていました。

※図はL2/3(大脳皮質の第2層と第3層)の神経細胞同士の接続数(縦軸)を神経細胞からの距離(横軸)で表しています。点線がヒトの出生直後のデータです。今回のオルガノイド(オレンジ色のControl t-hCO)が一番実際のヒトのデータに近いことが分かります

今回のオルガノイドは疾患の特徴も再現できた

Timothy症候群の特徴を再現できるかどうかを、患者と対照群(疾患を持たない群)それぞれから作製したオルガノイドを比較しました。両方のオルガノイドをラットの脳で成熟させました。

TS(Timothy症候群)オルガノイドは対照群オルガノイドと比較して、樹状突起の数が2倍増加し、平均樹状突起長および全樹状突起長が全体的に減少していたことや、自発的EPSCの頻度が高いなど、Timothy症候群に特有の変化が見られました。

ヒトオルガノイドを通じてラットの行動を制御

この研究では最後に、オプトジェネティクス(光遺伝学)という手法を用いて、光によって移植したヒトのオルガノイドを操作できるようにしました。

青色光(480nm)で神経を活性化させる(=チャネルが開いたNa+イオンが流入する)ことができるチャネル(=チャネルロドプシン2)を、遺伝子工学を用いてオルガノイドに予め発現させておきます。

そして「水の報酬を得るためには、注ぎ口を舐める」ということを予め訓練していたマウスに対して、青色光を移植した(ネズミの脳内にある)ヒトのオルガノイドに当てます。そうすると、光を当てるだけでマウスが注ぎ口を舐めるという行動が見られました。

移植を受けていないラットに青や赤の光を当てても何も起きませんでした。

このことから、移植されたヒトのオルガノイドはマウスとネットワークを形成し、神経同士が繋がっていたということが言えます。

【龍成メモ】

SF的な内容を期待していた人にとっては相当地味な内容だと思います。ただ逆に、地味に凄い研究であるとも言えると思います。

Photo by Stanford

よろしければサポートお願いします。 頂いたサポートは心のエネルギーになり、さらに記事を書くモチベーションに繋がります。 ありがとうございますm(_ _)m