人生は物語だから〜『鬼滅の刃』と2020年〜

【お読みいただく前にご注意を】

アニメ映画『劇場版「鬼滅の刃」 無限列車編』原作マンガ部分の内容、及びそれ以降の物語を描き完結済みの原作マンガ『鬼滅の刃』最終巻23巻までの内容、単行本新規描き下ろし部分に触れています。

『鬼滅の刃』の社会現象っぷり。私が体験した記憶で近い規模なのはファミコンゲーム「ドラクエⅢ」なのだけれど、驚嘆すべきは2020年12月現時点で原作マンガからアニメ映像化されている部分は、『グラップラー刃牙』でたとえるなら幼年編まで、「ジョジョ」にたとえるなら第二部まで——つまり最大トーナメント編も始まってなく、スタンドもまだ出てきてないあたりということだ。

マンガやアニメで描写される残虐表現を心配している大人も少なからずいる(映画『劇場版「鬼滅の刃」 無限列車編』はこれほどの規模で公開されているアニメ作品として異例にもレーティングはPG12だ)。気持ちはとてもよくわかる。児童公園で未就学児の保護者の方と鬼滅について話すと「でも鬼滅は残酷な場面が結構あるってきくけどどうなんでしょう?」「1話から家族が殺されてしまうんでしょ!?」と、必ずその話題になる。実際「怖いから」とアニメを観ずにそれでもキャラクターを愉しんでいる子供たちは多い。関連グッズがあらゆるジャンルの店頭に溢れているだけでなく、YouTubeにアップロードされている数多くの動画もキャラクター認知度に寄与しているだろうことは想像に難くない。

全ての表現はあらゆる場所で自由であるべきで許されているとは思わないけれど(前置き)、大正時代に鬼と戦うマンガやアニメといった「あからさまなフィクション」での流血や人体破壊「程度の」暴力描写が及ぼす子供への影響を過剰に心配する態度をとるならば、はたして反ワクチン勢力などの偽医療や民間が子ども食堂を運営しなきゃいけないなどの「現実の子供たちを取り巻く残酷さや暴力」にどんな距離感を持っているのかを問いたくもなる。

確かに劇中で流血や人体破壊といったゴア描写はあるが、児童公園などで子供たちと内容やキャラクターについて会話をするときに「守る」「優しい」といったワードが自然と出ることに気がつく。年少者向け作品での敵役として現れる怪獣・怪人・強敵(とも)などとは違い、敵である鬼を真剣に「怖い存在」と感じているのも本作の特筆すべき点だ。鬼たちのデザインや雰囲気以外に、鬼と戦う集団「鬼殺隊(きさつたい)」のリーダーは配下の剣士たちを「子」と呼び、鬼殺隊のうち多くの剣士たちは鬼に家族を奪われた遺族、そんなディテールも子供たちにとっては無関係ではないだろう。子供時代の私にとって、この世でもっとも怖いことは幽霊でも戦争でも地震でもなく母親の死だった。八歳か九歳のとき、ある夜に突如として母が死ぬことが怖くなって寝られなくなり「絶対に死なないでね、もし死んだら絶対に幽霊になって出てきてね」と頼んだことがある。母は「大丈夫、もしお母さんが死んでも、必ず幽霊になって出てくるよ、だから安心しなさい」と言った。私は安心し、寝ることができた。

「こどもたちに大人気の作品」を目にし、そこで血がブーブー吹き上がり手足がボコボコ断たれ首がスポーンと飛び人がバンバン死んで、どうにも心配になる気持ちは、重ねていうがとてもよくわかるのだけれど、現実の子供たちを取り巻く理不尽な暴力の寓意が「その程度で済んでいる」といえなくもないでしょう?とも思う。

もし子供たちへの影響を心配するならば、注意を払うべきなのは物語中で描かれる「弱き者を守る」を、短絡的に自己犠牲の尊さなどに直結させないのは近くにいる大人の役目という点だろう。残酷・残虐描写を見せることの是非などより、この「自己犠牲」の取り扱いのほうがよっぽど重要だ。弱者を優先する、強き者は弱き者の盾になる、これは自己犠牲とは違う。電車で立ってる妊婦に席を譲るのも、配られたお菓子を落としてしまい泣く子に自分の手元にある菓子を渡すのも自己犠牲ではなく、優しさであり強さだろう。

【マンガ本編を最後まで読んでいない方は以下の文章を読まないでください。ネタバラシしています】

「ただ守りたかった」

「精一杯生きてください」

(23巻より)

作中で鬼を倒すために闘い死んだ多くの人物たちは誰かを守るために死んだのではなく、誰かを守るという人生を「生きた」のだと私は思うし、ひとにもそう伝える。

◾️

10月末。ハロウィンがやってきた。今年は地域のハロウィン行事がなかった。信仰はもっていないし自分のためにはおみくじも引かないけれど、「この先、未来に楽しいことがある」という感覚をもっていて欲しい、ただそれが理由で、年中行事は面倒でも「よし、やろう」と腰を上げる。子が好きなヒーローのコスプレ衣装を着せて外へ出る。街中にはスーパーマリオや戦隊ヒーローに混じって禰󠄀豆子や炭治郎の格好をした子供達がいる。児童公園にはエルサもアナもミニヨンズもヴェロキラプトルもアリエルもスパイダーマンも仮面ライダーもいる。梅雨時期の部屋で夏祭りの縁日での小遣いの使い道を想像する、真夏からクリスマスにサンタに頼むものを考える、そういう感覚が、生きる上でのよすがになるときもあるだろう。映画『鬼滅の刃』の超特大ヒット要因は数限りなくあるだろうけれど、マンガやアニメの内容それ自体の他に自分が感じているのは「今年は楽しいことがぜんぜんぜんなかった」「どこにも連れて行ってやれなかった」と、子も保護者も感じていて、そこが大きいのではないか。

2020年の今現在進行形で、疲れた身体を引きずって保育園や幼稚園にお迎えにいった帰り道を走らせる子乗せ自転車の座席から、

「強くなれる理由を知った 僕を連れて進め」

「消せない夢も止まらない今も誰かのために強くなれるなら」

(LiSA『紅蓮華』 作詞:LiSA 作曲:草野華余子 編曲:江口亮)

と子供の声で、TVアニメ『鬼滅の刃』OP曲「紅蓮華(ぐれんげ)」が聴こえてくる。僕を連れて進め、誰かのために強くなれるなら。これが社会現象にならなかったほうが不思議だとすら感じる。ここ数ヶ月、鬼滅のことしか考えていない。突如として現れたCOVID-19、新型コロナウイルス感染症が人々の生活や人類の文化を大混乱に陥らせ、街を行く多くのひとがマスクを装着している2020年という時期に「呼吸」や「発熱」が主軸にある作品が日本映画・日本アニメ・日本マンガ史上に残るヒットをしている。もし日本版「TIME」誌があったならパーソン・オブ・ザ・イヤーで表紙を飾るのは煉獄杏寿郎だろう。

◾️

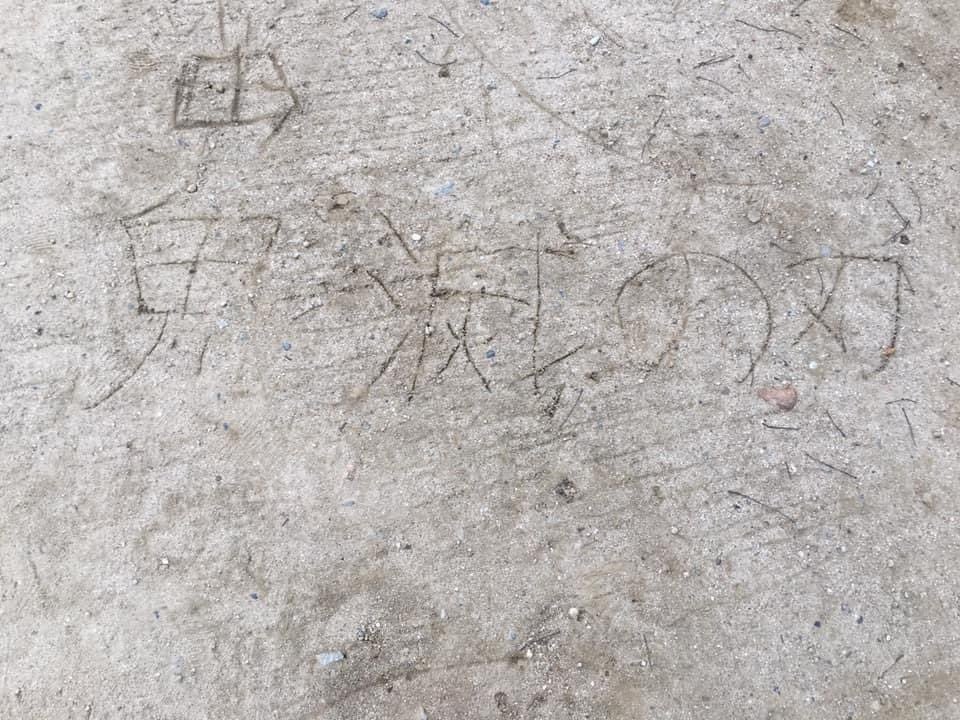

「こりゃあすごいことになってるな」と私が実際に肌で感じたのは、今年初頭くらいに、たまたま寄った児童公園の地面を目にしたときだった。木の枝か何かを使って、地面に作品名を書いている。まだ難しい漢字だったのか、そこには幾度も書き直した跡があった。「作品のタイトルを書いて、それで何かしらの充足感が生まれるほどに、それほどまでにか!」と驚いたのだ。自宅から割合に離れた街中で偶然に近所の子連れ知人と会った日があった。バスを乗り継いでコラボグッズのために回転寿司へと行く途中なのだという。公園でよくうちの子と遊んでくれる子は「わたしネズコちゃんね、タンジロータンジローっ!タンジロウこっちきてー!」と、ごっこ遊びをするが、親御さんによればアニメを観たことはないのだった。前述したように鬼が怖いのだ。

ある日、私が子を風呂に入れているとき、いきなり「日の呼吸というのは、誰かを助けるために勇気を出した者しか使えないねん」と言い出したのにも驚いた。アニメ本編未視聴、マンガも未読だいうのに、どこで覚えてきたのだと感じ、そして——そこを選んで覚えてきたのか、と息を呑んだ。

◾️

『鬼滅の刃』という作品にあるいくつもの魅力のうち最も大きなひとつだと私が感じるのは、物語のいたるところに、持たざる者・虐げられた弱者への優しい慈しみの視点があることだ。そして驚嘆すべきは、あれほどの大ヒットをして作者を取り巻く環境も激変したであろうにも関わらず、物語の終幕に至るまでその優しい視点が変わらないことだ。

当初は持たざる者・虐げられた弱者の話だったのに、高評価され世に受け入れられ長く続くうちにいつしか変節し、貴種流離譚のような「選ばれし者」の物語になってしまいガッカリした作品はいくつかある。物語の「変節」についてイヤらしい言い方をすると「金持ちになったのは自身の選ばれし才能のおかげ、そういうことか、そうかもしらんけどさ」とか「自身に子ができて、親(作者自身)が凄かったから子も凄いのだ、ってなっちゃったのかな」ということだ。過去に、とある大ヒット作品に触れて「これが子供たちの基準となるのは凄いことだな」と嬉しくなったことがあった。落ちこぼれで、暮らす場所でも余計者・はぐれものだった主人公が努力と向上心と他者への優しさを武器に生きる糧を得てゆく。素晴らしい物語だと思った。大袈裟に言うと、これが強さ・真っ当さということになれば、ポップカルチャーの力で差別や虐めや偏見が日本社会から少しでもなくなるのではないかとすら感じ————そして落胆した。物語が進むうちに、主人公の父母は伝説的な人物で、よって最初から巨大な天賦の才と力が与えられていたのが明らかになったのだ。

『鬼滅の刃』主人公の竈門炭治郎(かまど・たんじろう)にも、血脈・先祖にまつわる因縁のエピソードがある。しかし彼が先人から受け継いだものは遺伝子・血脈から生じる「才能」ではなく、人の想いを伝えてゆく・生きた証を繋いでゆく「想いを繋ぐ意思」だ。血の滲む努力により技と力を手にして強者となった物語の終盤、単行本にして最終巻の一歩手前、最強最悪の敵である鬼舞辻無惨(きぶつじ・むざん)との最終局面の闘いの中においてすらも彼はこんな風に考える。

「才覚が俺にはない」

「それでも俺は今自分にできることを精一杯やる」

(22巻より竈門炭治郎の言葉)

そのとき竈門炭治郎が思い浮かべるのは、彼にとって心の礎となった大切な言葉で、その短い言葉を彼へと与えたのは、血の繋がりがあるわけでもなく親しいわけでもなく、ほんの少しの時間をたまたま共に過ごす中で生きる姿勢を見せた、近くにいた大人だった。その名も煉獄杏寿郎(れんごく・きょうじゅろう)。映像化された『劇場版「鬼滅の刃」 無限列車編』における主役といっても過言ではないキャラクターである。

まったくひねりのないことを書くが、煉獄杏寿郎というキャラクターが好きだ。単行本にして16〜18巻が出たあたりだろうか、「ずいぶんと『鬼滅の刃』が話題になっているなあ」と読み始め、公開された映画で描かれる「無限列車編」の終盤部分が載った第8巻を読み、そこに登場して熾烈な闘いをする煉獄杏寿郎のセリフを読み、これほど強く慈愛に満ちた言葉が週刊少年ジャンプに載り、多くの子供たちが目にしているのかと驚愕した。この物語にはあのような言葉を発する大人が出てくるのか、と瞠目した。

『鬼滅の刃』は、人間の血を啜る鬼を滅ぼすために力と技と頭脳で戦う者たち、その名も鬼殺隊の死闘を描いたおはなしで、おおまかなジャンルとしては吸血鬼・ゾンビホラーアクションと分類可能だろう。しかし劇中に登場する憎むべき敵役としての「鬼」、それは活劇を駆動するために設けられた空想上のモンスターというよりも、現実の世にある理不尽な不幸や哀しい境遇の象徴といったほうが正確なように思う。子供は自身で生きる環境を選べないし、周囲の大人ができることにも限度がある。そういった現実の理不尽さや辛い境遇に、持たざる者や虐げられた弱者がどうやって対峙すべきなのか、持てる者や強者は何ができるのかを煉獄杏寿郎は語るのだ。その想いは本作を読んだり観たりした子供たちへと、そして大人たちへと受け継がれる。

◾️

大勢の人を殺し血を啜り配下の鬼を増やしながら長い年月を生きてきた劇中最大の敵、鬼の始祖たる鬼舞辻無惨が鬼という存在を語る場面がある。

「お前たちは生き残ったのだからそれで充分だろう」

「私に殺されることは大災に遭ったのと同じだと思え」

「雨が風が山の噴火が大地の揺れが どれだけ人を殺そうとも天変地異に復讐する者はいない」

(21巻より鬼舞辻無惨の言葉)

多くの人を襲った理不尽な死や悲惨な境遇の元凶が自らの行為と存在意義を開き直ったかのように語る言葉を耳にした竈門炭治郎は、作中すべてのコマの中で最も絶望的な暗澹たる表情を見せ、劇中で最も殺意を宿した言葉を告げる。理不尽な不幸や哀しい境遇を滅ぼせるものなら滅ぼしたいという意思を示す。「お前は存在してはいけない生き物だ」。

鬼舞辻無惨というキャラクターに悪の魅力が乏しくそれほど人気が集まらないのは、現実の人生にも存在する理不尽な死や突如としてやってくる許容し難い不幸などの象徴だからではないか。そのような出来事を好きであってたまるものか。

新型コロナ禍とそれに対する泥縄みたいな大人や社会の態度、何処にも行かれず・マスクを強要され・教育を受ける権利が曖昧に蔑ろにされ、まるで暴走する列車のような世の中——そんな子供たちの前に「悪夢から精神の核を守る」物語(「無限列車編」の敵は相手に夢を見させているあいだに心を壊して廃人にする能力があるのだ)『劇場版「鬼滅の刃」 無限列車編』が現れ、そこに出てくる大人が、こう強く断言してくれた。

「どんな道を歩んでもお前は立派な人間になる!」

「俺は俺の責務を全うする ここにいる者は誰も死なせない!!」

(8巻より煉獄杏寿郎の言葉)

現実の大人たちが口に出せなかった言葉を煉獄杏寿郎が言うのだ。物語は、特にヒット作品というものは現実の社会情勢をある程度は反映するとはいえ、今、この物語が子供たちの前に現れたのは必然——そんな錯覚に捉われる。

◾️

物語の最終盤で、竈門炭治郎は鬼舞辻無惨の体内に飲み込まれる。肉体が滅びゆく寸前の鬼舞辻無惨は竈門炭治郎が鬼になることを望む。

「想いの全てを託すことにする」

「私の夢を叶えてくれ炭治郎 お前が」

「お前は私の意思を継ぐ者」

(23巻より鬼舞辻無惨の言葉)

この物語の主人公は、最も憎んだ敵にすら想いを託されるのである。鬼舞辻無惨は竈門炭治郎を自身の後継者として「選んだ」。

鬼と戦う者たちの中でも、とりわけ強力な戦士たちは劇中で「柱(はしら)」と呼ばれる。先に挙げた煉獄杏寿郎も九人いる柱のひとりだ。実のところ私はそのネーミングはまるで「人柱」みたいで嫌だった。世のため人のため、戦いの犠牲になるためのコマかのようで嫌だった。しかし、彼ら柱たちがどうして柱と呼ばれるのか、私は遅まきながら物語終盤でようやく答えにたどり着いた。

鬼舞辻無惨は竈門炭治郎を甘く誘う。寿命の前借りをする代わりに強大な力を得る「痣」が竈門炭治郎の顔にも浮き出ている、痣が出た者は若くして死ぬと決まっているが、鬼になれば欠損した身体も治るし無限の寿命が手に入る、と。その時、自分の身体を下から支え押し上げる力を竈門炭治郎の心は感じる。それは鬼との戦いで逝ってしまった柱たちが支える手だった。

(『鬼滅の刃』23巻 第203話「数多の呼び水」, 吾峠呼世晴, ジャンプコミックスDIGITAL/集英社, 2020)

暴風雨のように襲いくる理不尽さや悲惨な境遇に飲み込まれ崩れ落ち奈落の底に落ちそうな誰かを助けるために、勇気と力で「支える」存在、だから「柱」だったのだ。多くの手に支えられた竈門炭治郎は、鬼になれという鬼舞辻無惨の甘言を拒否する。「選ばれし者」になることを拒否し「選ばれなかった者」であり続けることを選ぶ。その選択は、2020年の日本で受け入れられた物語はこうだったと後世に語り継がれることだろう。

「鬼なんてものがこの世に存在しなければ 一体どれだけの人が死なずに済んだだろうか」

「もし君と何気ない日常で出会うことができていたら どんなに良かっただろう」

(22巻より、柱のひとり伊黒小芭内の言葉)

この物語は主人公の少年、竈門炭治郎の家から始まり、主要登場人物たちがそこへ戻ってくることで終わる。降り注ぐ雨や強く顔を叩く風や冷たく積もる雪を防ぐ屋根や壁、それを支える柱。世の中の残酷さに抵抗するための屋根や壁や柱という役割を担わされていた子供たちが、ようやくその庇護下へと帰り安らぎを得る。思い出してみよう。『鬼滅の刃』第1巻1ページ目にある最初に出てくる竈門炭治郎のモノローグは〝なんでこんなことになったんだ〟で、その第1話のサブタイトルは「残酷」だった。前述したように鬼は突如として襲ってくる理不尽な不幸、世の中の残酷さの象徴だ。最終回ひとつ手前、大団円の回である第204話のサブタイトルは「鬼のいない世界」だった。

◾️

ここ数年、子と生活を共にすることで私自身の何が最も変わったか?と問われたら——これはちょっと逆説が過ぎる言い方かもしれないけれど——「子との生活がない世界の自分」が想像できるようになった。それは逃避願望ではなく、もし子との生活を経験してなかった自分はこう考えるだろうな、と感じることが増えた。

◾️

ここ数ヶ月で前部座席に禰豆子、後部には炭治郎という子乗せ自転車を4〜5台見た。黒と緑のボーダーや格子柄を身につけた少年を何人も見た。

◾️

先日、子のインフルエンザの予防接種へ行くと看護師が注射前に「全集中の呼吸だよ」と言った。子は泣かなかった。あとで訊くと「氷の呼吸で身体を硬くして、泣きの呼吸で泣かなかったねん。泣きの呼吸というのは泣きたいときでも泣かないという型が出せるんや」と言った。

◾️

「煉獄さんは弁当めっちゃ食べるんやろ(YouTube動画か何かで知ったらしい)」

「そうやで、強いからご飯をたくさん食べるんや」

「でも、鬼には勝てないんやろ、鬼は強いからなあ」

「違うで、煉獄さんは鬼より強いで」

「鬼が100匹も156匹もきたら負けちゃうやんなあ」

「そんなことないで、何匹の鬼が来ても煉獄さんは絶対に負けないんや」

「でもめちゃ強い鬼が来たら勝てないやろ」

「違うで、煉獄さんは負けないんやで」

と、子を風呂に入れながら煉獄さんは負けないと何度も何度も強く言う自分が面白かった。

◾️

「保育園の先生は「竈門炭治郎のうた」聴くと泣いてしまうんやって」と子に教えてもらった。

◾️

遠足がなくなった。夏祭りと盆踊りがなくなった。お遊戯会が修学旅行が合宿がありとあらゆる行事が、ある世代の子供時代や青春時代から消え失せた。子供時代の夏休みの一ヶ月は四十代の数年間にも相当すると感じた。

◾️

部下や子供を竈門炭治郎にするには?ではなく、それをいうなら「自分がいかにして産屋敷耀哉や煉獄杏寿郎になれるのか?」だと思った。

◾️

2020年12月4日。『鬼滅の刃』最終23巻が発売された。子を保育園に送ったあと、電子書籍で購入し、公園で休憩しながら読んだ。読み終えてすぐに連載時と照らし合わせる。第204話「鬼のいない世界」の途中に新規8ページが挿入され、最終回第205話「幾星霜を煌めく命」には重要なモノローグが6ページ挿入されている。この8ページと6ページは連載時のネーム段階では既にあったかのような感触を受けた。さらに「物語その後」を示唆する見開き+作者からの登場人物への想いかのような8ページで巻末に新規10ページ。この10ページはあとがきのような位置づけだろう。連載時からの新規描き下ろしは合計24p(表紙と各話間のイラストや文章のみのページを除く)。

◾️

大団円後の短いエピローグ的な回、第205話「幾星霜を煌めく生命」では、100年前に鬼と戦った者たちを彷彿とさせる人物が現代社会の其処彼処で暮らす日常の様子が描かれる。血が繋がっている子孫もいれば、そうではない者もいるだろう。存命している者もいる。

物置に置かれていた私家版らしき本、曾祖父の書き残した「嘘小説」だという鬼との戦いの顛末が書かれた「物語」を読んだ少年が感動する場面がある——エピローグは物語の外側にあるということだ。本を読んだ少年の口から「輪廻転生」という言葉が発せられる。

「輪廻転生って信じるかよ」

「絶対みんな転生して幸せに生きてるんだ 平和のために鬼と戦って命を落とした人たちは」

(23巻より)

少年が読んだその本とは、みなさんが手にしただろう『鬼滅の刃』のことだ。だから、ここでの「転生」とは霊魂が蘇って生まれ変わるという、言葉通りの意味だけを指してはいないのではないかと私は想う。この物語を読んだひとたちは、誰もが鬼殺隊や柱——鬼と戦う者——になれるということだ。そういう意味での転生だ。単行本で新規に描き下されたページで、竈門炭治郎によく似た顔つきの少年、炭彦(すみひこ)は語る。

「人の人生は物語だから」

「僕の人生は僕が主人公の僕だけの物語」

(23巻より竈門炭彦が見た夢の中でのモノローグ)

先に書いたように、「鬼」というのは現実の世にある理不尽な不幸や悲しい境遇、それが運命だと諦めるには哀しすぎる出来事の象徴だ。いつの日か、「鬼」に対峙して他の誰かを雨や風や雪から守る存在になれるということだ。これほど大々的なブームになっていることもあり、未読未見のかたでも先刻御承知のとおり『鬼滅の刃』という物語は「鬼」と戦う話だ。子供には「心を燃やせ」、その近くにいる大人には「柱」となれ、と伝える物語だ。

◾️

七年前〝子供たちに「この世は生きるに値するんだ」ということを伝えるのが自分たちの仕事の根幹になければいけないと思ってきた〟という言葉を放ったひとがいて、私は感銘を受けた。奇しくも『鬼滅の刃』作者が初投稿した『過狩り狩り』(『吾峠呼世晴短編集 1巻』に収録)にて第70回JUMPトレジャー新人漫画賞の佳作を受賞したほぼ同時期に世へ放たれた言葉だ。

〝僕は児童文学の多くの作品に影響を受けてこの世界に入ったので、基本的に子供たちに「この世は生きるに値するんだ」ということを伝えるのが自分たちの仕事の根幹になければいけないと思ってきた。〟宮崎駿 2013年9月6日

(NIKKEI STYLE 〈宮崎駿監督「この世は生きるに値する」 引退会見の全文〉, 2013/09/03)

https://style.nikkei.com/article/DGXNZO59386140W3A900C1000000

選ばなければなりませんでした 生きるか死ぬか勝つか負けるか

でも選べるだけまだ幸せです 本当につらいことは雪崩のように

一瞬で人を飲み込み何も選ばせてはくれない

(23巻、新規描き下ろし部分より)

最終回ラストに「学校の門」が出てくる。遅刻した生徒を締め出すために急いで閉められる校門。30年前、この国で庇護下にあるべき子供を理不尽な死が襲った事件があった。1990年、神戸での出来事だ。亡くなった子と同世代くらいだった私にとって衝撃的な事件だった。『鬼滅の刃』作者はその前年に生まれているので意識していたかどうかはわからない。事件を風化させまいと追悼行事や会報の発行など30年に渡って活動してきた市民団体は、今年、活動に区切りをつけた。

兵庫県立神戸高塚高校(神戸市西区)で、男性教諭が閉めた校門に女子生徒=当時(15)=が頭を挟まれ死亡した事件から6日で30年になる。厳しい指導と規則で生徒を縛る「管理教育」の象徴ともいわれた事件を風化させまいと、元教員らでつくる市民団体が追悼行事や情報発信を続けてきたが、メンバーの高齢化を理由に活動に区切りをつける。「学校で命が失われた事実を忘れないで」。歩みを記念誌にまとめ、変わらぬ願いを口にする。

(神戸新聞NEXT 2020/7/4より)

私がエピローグのラスト数ページを読んで、ボロボロと泣いたのは、大人が子供を守るどころか理不尽な死に追いやったあの事件のことが真っ先に思い浮かんだからだ。ああ、鬼というのはそういうことだ、と思ったのだ、新型コロナ禍、蔑ろにされる子供たちの教育を受ける権利、公開された映画で大人が子供に伝えた言葉、閉められた門、守られなかった命、すべてのパーツがパシッとハマった音がした。酒場では大人たちが集まり大声で笑っている、子供たちは登校下校授業でマスク装着を強いられている、オンライン授業の体制は整っておらず、大人たちはZOOM呑みをしており、教室では寒くとも窓を開けるが校則で上着は着られない、困難な状況、苦しい境遇、旅や外食も気軽にできぬ懐事情の家もあるのに旅や外食には金が出るのだという。嘘だらけで理不尽がまかり通る世の中。

かつて「胸を張って生きろ」「心を燃やせ」「若い芽は摘ませない」と言った男と優しく強く燃える心をもっていた少年をどこか彷彿とさせる二人は、この世は生きるに値すると胸を張って叫ぶかのように飛翔し、軽やかに門を飛び越える。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?