「ロケットモデル」を使おう!(教える技術より)

02月07日に開催された早稲田大学オープンカレッジ2019冬講座「教える技術・第5回」の報告です。今回は「コースの設計」というテーマで話がありました。

今回の講義の要は、向後先生がコースの全体像をモデル化した「ロケットモデル」です。「ロケットモデル」は向後先生の著書では目にしていました。しかし、直接、説明を受けると大きなひらめきとなって頭に焼き付けられました。

教える技術は、支援する技術だ!

向後先生の「ロケットモデル」を引用させていただきます。

ニーズが原動力になり、ロケット先端のゴールに向かって学習者が活動をします。それに寄り添うのがリーソース(教える人や教材等の資源)とフィードバック(ふりかえり)というモデルです。これが今、理想とされる支援にぴったり当てはまります。

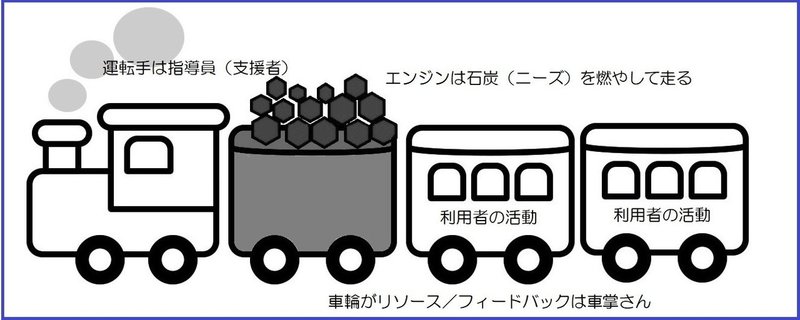

理想とされる支援の前に旧タイプの支援を説明します。これは「ロケットモデル」にならって私が「SLモデル」というのを作ってみました。

このモデルでは、指導員(今は「支援者」という)が利用者さんのニーズをガンガン燃やしてエネルギーに変えて、指導者の思うままに利用者さんの活動をまとめて牽引していきます。リソースは利用者さんを動かすプログラムです。フィードバックは、車掌さんです。ときおり、車内をうろうろしながら乗客を見下ろします。

今の時代はこんな支援をしてはいけません。以下の図は、ご本人、ご家族向けに行政の作ったスライドを私が簡略化したものです。しかしこの図にも指摘があります。ここではご本人が中央にいます。それに対して、ご本人も一緒に円の線上にいるべきではないかというのです。

「ロケットモデル」を使うと、上記の課題も解消できます。

「ロケットモデル」では、操縦するのはご本人です。ゴールに向かってニーズを原動力に、ご本人が自分の活動の舵をとります。その活動にリソースもフィードバックもサイドから寄り添います。

ロケットモデルをここで紹介するにあたり、向後先生の「上手な教え方の教科書」を読んでいたところ、こんな一文を見つけました。

インストラクショナルデザインでは「誰かに、何かを教えたい」というところからは出発しません。それは教えたい人の単なるエゴイズムであるかもしれないからです。

支援もまったく同じです。ここに支援とおせっかいの境界線があります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?