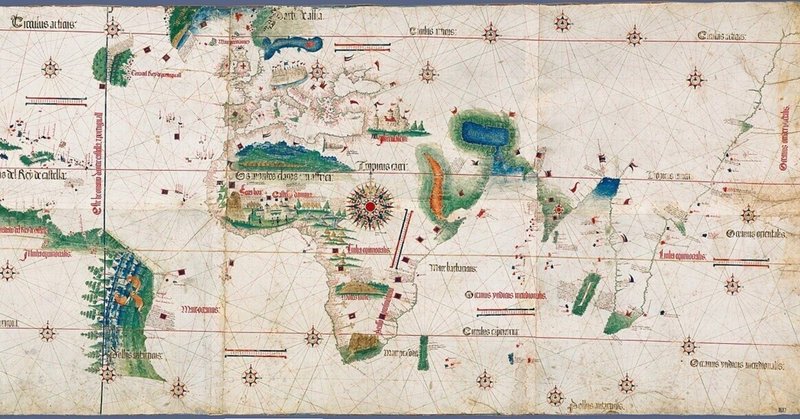

1-5.Age of Discovery

前々回まで

前々回の記事「石見銀山」は、「なぜポルトガル人がそこにいた?」で終えました。「そこ」とは、中国沿岸域であり、「倭寇」の船に乗船してやってきた種子島を意味しています。

ポルトガルという国

現在のポルトガルは人口約1,000万人、GDPは世界で50番目(2,500億ドル)の規模です。49番目にはイラク、51番目にはペルーがいます。EU加盟28カ国の中でも15番目であり、決して豊かな国ではありません。しかし、16世紀の初頭には、同じイベリア半島のスペイン王国と並んで、世界を席巻した「王国」だったのです。これから、数回の記事ににわけて、「なぜポルトガル人がそこにいた?」を紐解いていきます。その端緒は1415年、15世紀初頭にあります。

Age of Discovery

15世紀といえば、その後半のヴァスコ・ダ・ガマのインド到達と、クリストファー・コロンブスのアメリカ大陸「発見」を大きな出来事として歴史で習います。後者の「発見」とは、実に傲慢というか、ヨーロッパ中心的な見方です。そこには元々人も住んでいたわけで、単にヨーロッパ人が見つけたに過ぎないことを「発見」としているのです。彼らの歴史ではそれでいいでしょうが、「世界史」の中にまで「発見」とされているのは、違和感を覚えます(これだけでなく「世界史」は、ヨーロッパ中心史観で貫かれています)。英語では、この時代を「Age of Discovery」とそのまま表しています。日本の教科書では「大航海時代」という言い方なので(ただし、この表現は日本だけです)、日本のささやかな抵抗を表しているかもしれません。そして、その航海の目的を「香辛料」の獲得と習ったと思います。結論からいいますと、これはのちの結果をその目的にあてはめたに過ぎません。日本に最初にやってきたポルトガル人が、未知の航海へ出たそもそもの目的は「香辛料」ではないと考えています。いうならば、偶然の産物だったかも知れません。それをこれから見ていきます。

レコンキスタ(失地回復運動)の完成

ポルトガルが位置するイベリア半島は、その昔はローマ帝国の領土でした。ローマ帝国が滅亡してのち、8世紀初頭からイスラム世界(ウマイヤ王朝)に半島全体に渡って長く支配されるようになりました。追われたポルトガル王国、カスティーリャ王国、アラゴン王国などのキリスト教諸国にとって、彼らに奪われた土地の奪回は悲願であり、そのための戦いが続いていました(これはのちに「レコンキスタ(=失地回復運動)」と呼ばれています)。これには、支配域の回復と同時に、キリスト教の復権、再興という目的もありました。ローマ教皇や、かつての十字軍時代に結成されたキリスト教騎士団などの後ろ盾もあったことも見逃せません。

ポルトガルは、半島内の他のキリスト教諸国に先駆けて1249年にそれを成し遂げました(ちなみに、隣国である後のスペイン王国がそれを成し遂げたのはその240年後)。

冒険のはじまり(1415年、セウタ)

国内からイスラム勢力を一掃したポルトガルは、14世紀半ばの黒死病(Wikipedia「黒死病」によれば、ヨーロッパと北アフリカで7,500万〜2億人が死亡したといわれる)の流行以後の国家収入の落ち込み、特に「金」の深刻な不足を、新たな土地へ進出することによって乗り越えようとしました。それが、ジブラルタル海峡を挟んだ対岸の港町セウタでした(現在のモロッコにある。現在も同名であるが、今はスペインの自治領となっている)。当時、セウタの背後にあるサハラ砂漠を越えるルートから「金」が入ってくることが知られていたからです。

セウタはイスラム王朝の支配下でしたが、そこで「金」の獲得、並びにサトウキビや小麦を産出する肥沃な後背地を狙って、ここを1415年に攻略したのです。しかし、セウタは「金」の集散地であったに過ぎず、いわば流通ルートの一拠点にあったに過ぎません。ポルトガルに掌握されたセウタから、「金」は別の市場に移ってしまいます。さらにいえば、攻略したとはいえ、それは「点」の確保に過ぎず、まわりはイスラム勢力だらけです。奪った砦を守るだけの防戦一方で、当初目指した目的の達成には程遠いものでした。したがって、次に彼らが目指したのは「金」が獲れる場所そのものでした。幸いにもセウタの攻略によって「金」はサハラ砂漠の西南(現在のマリ共和国)で産出されることが判明しました。彼らは、次にそこに向かってアフリカ大陸の西沿岸を南下していくことになるのです。

冒険のはじまりです。

続く

タイトル画像出所:By The original uploader was Joopr at English Wikipedia. - Transferred from en.wikipedia to Commons by Quadell using CommonsHelper., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6411115

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?