「あの頃、文芸坐で」【3】長谷川和彦登場!

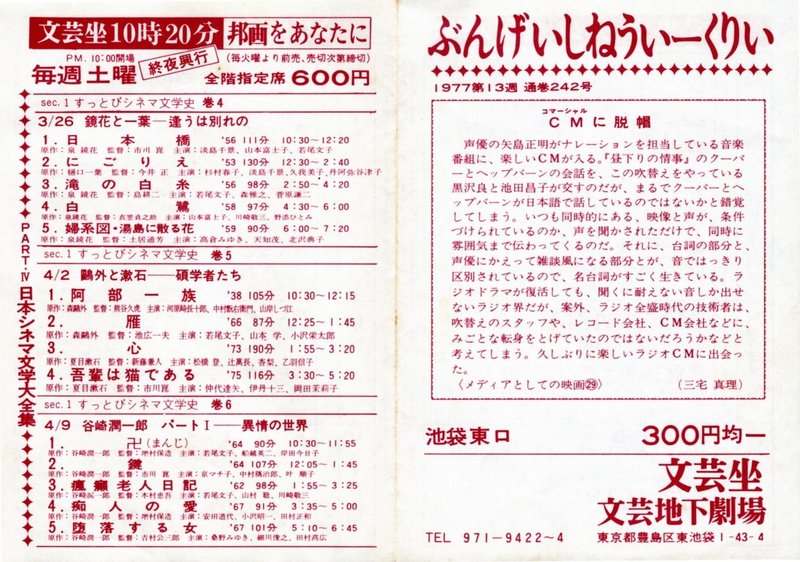

話は一気に1977年の3月に飛ぶ!冒頭のコラムは吹き替えのお話。まだ、当時はほぼ毎日、洋画劇場が地上波で流れていた。そして、スター毎に吹き替え役者もあてがわれ、そのイメージが耳に残っていたような時代だ。そう、英語を話している声は、声質も日本人には区別がつかなかったということもあると思う。私もいまだに、昨今のスターの声を思い出せと言われてもあまり印象が残っていない。

この時代、洋画は、お茶の間の中、家族団欒の中にあった。だからこそ、映画館に新しい客を呼ぶのが難しい時代でもあったと思う。テレビで見る映画と映画館で観る映画の違いは、吹き替えか字幕かという点がすごく大きかった。いろいろ考えると懐かしい次第。

* * *

そして、これを貰った日は、確実に「ゴッド・スピード・ユーBLACK EMPEROR」(柳町光男監督)と「青春の殺人者」(長谷川和彦監督)を観に行っている。つまり、かなりのショッキングな日だったという事だと思う。その辺りは後で。

この後のプログラムに「暗くなるまで待てない!」(大森一樹監督)と「嗚呼!!花の御応援団 役者やのオー」(曽根中生監督)というのがある。文芸坐は率先して16mmの自主映画をかけてくれていたので嬉しかった。時まさに、日本映画に変革が見えてきて、学生監督の名がミニコミに出るようになり、自主映画ブーム的なものが、日本の一角で起こっていた。ちょうどこの年にPFFの前身となる「第1回自主製作映画展」が開催されている。そして、ロマンポルノで無秩序なものが撮れた日活作品には力があった時期。そう考えると、この二本立ても時代性が感じられる。タイトルに、「日本の青春」とあるが、まさに当時の青春像ですな。

洋画の方を見ると、「卒業生」「課外授業」「ラストタンゴ・イン・パリ」とイタリア映画が並ぶ、当時はこういう、性的イメージの強いイタリア映画が多く輸入上映されていた。私も中学生の時に「青い体験」のラウラ・アントネッリに一撃された口である。当時の性の目覚めと性教育ははイタリア映画の役目だったのかもしれない。

そして、見逃してはいけないのが「狼たちの午後」と「タクシー・ドライバー」の二本立て、後者は前年のキネ旬ベストテン1位。私も衝撃だった気がするのだが、この間、すごい久しぶりにビデオで観て、「何が面白かったのか?」と思ってしまった。それほど、主人公にシンクロできなかった。昨年、この映画に類似すると言われた「ジョーカー」には、シンクロできる部分はあったのだが…。こういうのって時代性なんでしょうね。デ・ニーロは若くて、良かったですけどね。

オールナイトは日本映画の文学大全集になっているが、どのプログラムも、まとめて夜中にみるには辛そうである。それでも、当時はネットカフェとかない時代、映画館に眠りに来る人も多かっただろうから、成立したんでしょうね。

* * *

それで、ここからが今日の本番。主役は長谷川和彦監督であるのですが、まずは、柳町光男監督の「BRACK EMPEROR」から。タイトル通りの暴走族のドキュメンタリーである。そういう人種が、ほぼ絶滅危惧種である、21世紀の今となっては、この映画は実に貴重なフィルムである。白黒映画だが、若者たちの当時のいい加減さと、暴走するエネルギーみたいなものはうまく出ている映画だった。当時、中で下っ端の男が、かぐや姫の「マキシーのために」を歌っていたのがすごく印象的だった。後年、見直した時に、そのシーンを確認した時に「これだ!」とおもったのを記憶している。今の、優しく、エネルギーを外に出さない若者たちに見せて、感想を聴きたい映画ではある。

そして、「青春の殺人者」長谷川和彦監督作品との遭遇である。彼が、私を映画に導いた「青春の蹉跌」の脚本を書いた人だったということを知るのは後年である。それも、縁なのであろうが、やはり、この映画は衝撃だった。前年のキネ旬ベストテン1位。その決算号の表紙は、水谷豊と原田美枝子だった。そして、この3月にこの映画を観ている。

その後、何度も観ているので、この最初の衝撃はあまり形として覚えていないのだが、水谷豊の今までにない役者力みたいなのを感じた気がする。そして、殺人シーンでの血の流れる毒々しさかな…。水谷といえば、「傷だらけの天使」のイメージがあったからだろう。そして、原田美枝子の、少し不良性の強い女性像も印象的。原田は私より一学年上だったから、親近感も強くあったし、その裸身には確実に勃起させられた記憶はある。親族殺人の話なのだが、結果的には、若者の正攻法に吐き出せないエネルギーの爆発的なものが映像に叩きつけられている感じだった。そう、そういうのが「映画」だという私のデフォルトになる一本の映画がこれだと思う。

ATGの低予算映画にもかかわらず、結果的には多くの負債を監督が背負ったという、ベストワン作品なのだ。当時、ATG絡みで制作された映画の多くが評価はされるが、金にはならない見本みたいなものだった。そして、日本映画の姿は今でもあまり変わっていない。制作費用が昔ほど掛からなくはなったとはいえ、そんな小さな映画が商売になることはほとんど皆無と言ってもいい。宣伝の方法も、上映の仕方も工夫があまりないからだとは思う。今、ミニシアターの存続で声をあげている人の意見は切実だが、メジャーも含め映画制作上映の方法を再度考え直す良い機会が今だと思う。

長谷川監督は、ヒットせずとも、この映画の評価で、二作目「太陽を盗んだ男」を作ることになり、結果的に不入で、その後、映画の企画だけが度々出たり入ったりで、三作目を撮らぬうちに、41年が経ったわけである。映画が時代とともにあるものとするなら、時代だけが、先に過ぎていってしまった感がある。逆に考えれば、長谷川和彦の41年間、いや、助監督時代からの50年ちょいを映画にしたいくらいではある。それは、日本の高度成長が終わり、バブルが弾け、脳梗塞に至った半世紀の物語である。最後にウィルスの犯された世界で、男は何を思うかみたいなもの描けないですかね?

タラレバではあるが、もし、彼の時代にインターネットが存在したら、映画がデジタルで作れる時代だったら、多くの違う映像を撮る選択肢もあった気はする。でも、そんな時代に長谷川和彦は存在してはいけないというのが答えだろう。彼の訴えたい映像は、二本の映画から十分に理解はできるのだから。

77年3月、文芸坐にて「青春の殺人者」鑑賞。そこに、映画のメタモルフォーゼの季節を観ていた私がいた。自主映画からのメジャーへの進出、ロマンポルノ、ピンク映画からのメジャーへの人材輩出、とにかく若い力が動き始めた季節の中で、長谷川和彦は、期待の中心にいたのは確かである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?