「あの頃、文芸坐で」【50】高林陽一監督作品と映画の色「ナオミ」「ザ・ウーマン」

文芸坐で鈴木清順監督のオールナイトを完走した後、その3日後に、日比谷スカラ座で「タイムズ・スクエア」を観ている。週の半ばで大学に行かずに映画館に行っていたということですな。そう、この頃の日比谷スカラ座は好きな映画館だった。旧東京宝塚劇場の上にあった大きな劇場。スクリーンも大きかったが、ロビーに高級感を感じていた。最近は雰囲気のある映画館のロビーというものがなくなった。それは、映画の物語の大事な最初の一歩がなくなった気もする。

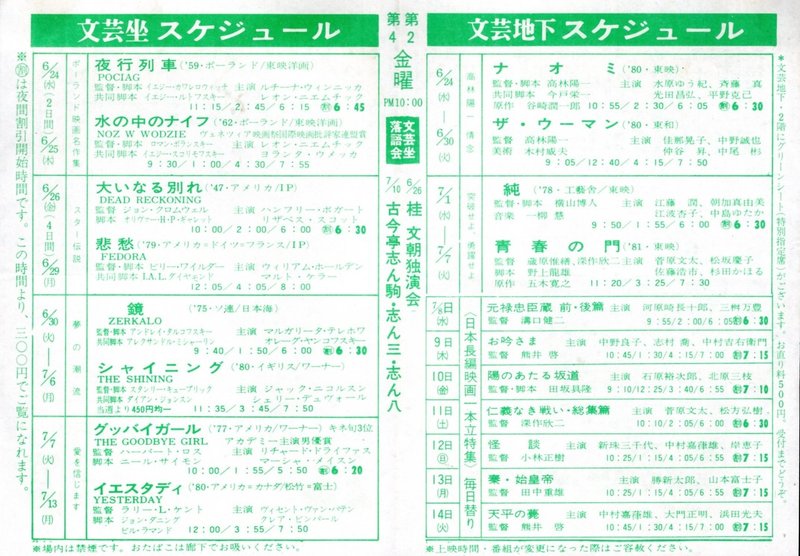

そして、続く1981年6月28日の日曜日、文芸地下で高林陽一監督の二本立てを観る

* * *

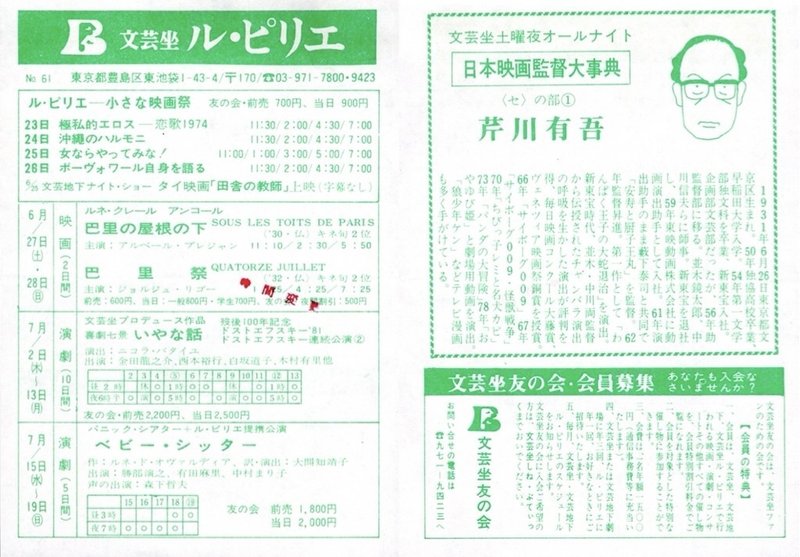

コラムは、ピアニストや宮本武蔵の話から、グレタ・ガルボの銀幕復活の話。調べると、ここにある「イエスタ・ベルリングの伝説」の再映画化は実現しなかったようだ。グレタ・ガルボの最後の映画出演は1941年。36歳の時だ。1990年に84歳で亡くなっている。75才で彼女が女優に復帰していれば時代は変わっていたかもしれない。そんなことを考えた。

* * *

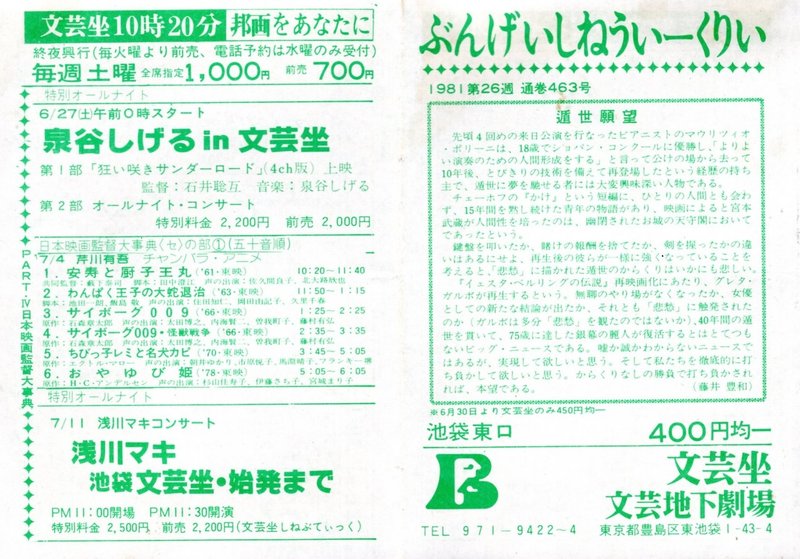

プログラムは、文芸坐は、タルコフスキーとキューブリックの二本立てがあって、「グッバイガール」と「イエスタディ」の二本立て。この「イエスタディ」という映画が全然思い出せなくて、調べるとベトナム戦争を絡めた戦争映画なのですね。文芸地下は「日本長編映画一本立て特集」。今や二本立てという風習がほとんどなくなってしまった日本でありますが、当時は一本立ては長い映画のみでした。地方の劇場は洋画も二本立てが当たり前だったのですよ。若い人にはわからない世界ですよね。オールナイトは、芹川有吾監督特集に続いて「浅川マキ 池袋文芸坐・始発まで」のオールナイトコンサート。こういうのも最近はないですよね。それ以前にパンデミックですしね。早く、元に戻りたいですな。

* * *

そして、高林陽一監督の二本立て。自主映画、実験映画という世界から劇映画に移り、主にATGで映画を撮り続けていた高林監督のメジャー配給の二本である。高林陽一の映画は、どちらかというと観念的な要素が絡むが、とにかく色が綺麗なことで私は好きだった。昨今、蜷川実花の映画にあるような色使いに近いが、もっと私好みのものだった。

「ナオミ」

谷崎潤一郎作の「痴人の愛」の再映画化である。主役のナオミは水原ゆう紀。「天使のはらわた 赤い教室」でロマンポルノに出て注目された後の作品だが、もともと高林監督に見出されて「本陣殺人事件」で映画デビューした人である。ある意味、ヌードが前に出て映画が宣伝される時代に、今までと違う「ナオミ」が演じられるかと思ったが、撃沈。映画としては、どうにもならなかった。これが成功すれば水原のその後も変わった気がする。なんせ、宝塚出身の方なので…。

「ザ・ウーマン」

佳那晃子主演。高林監督の映画の中で好印象の映画の一つだ。人気役者、坂東三寿五郎の若い女房で、女義太夫竹本芝桝の弟子だった竹本小伝の話。彼女の間男の数が五十三人と言われる、いわゆる「させ子」のお話ですね。ただ、この時代劇の中での高林の色使いは実に美しかった。映画の完成度はいつものようにイマイチなのだが、高林の世界という映像感覚は、私に大きな影響を今も与えている。鈴木清順も色を大切にする監督だが、それとは全く違った美学を持っていて、それが一番よくわかる作品であると思う。そして、ここでの佳那晃子はとても美しい。

最近では、金田一耕助ものである「本陣殺人事件」以外はあまり観る機会がない高林作品だが、「ザ・ウーマン」は久しぶりに観てみたい気がする。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?