「あの頃、文芸坐で」【52】石原裕次郎が愛された理由がわかる傑作「陽のあたる坂道」

1981年7月10日に、この3時間を超える189分というこの田坂具隆監督の大作を観て、大感動した。

その5日前には上板東映で渡哲也の4本立てを観ている「紅の流れ星」「東京流れ者」「無頼 黒匕首」「斬り込み」。「東京流れ者」はオールナイトで観てから半月で再見。そしてこの日は、林美雄のパックインミュージックでたらふく伝説を聴いていた「紅の流れ星」を初めてスクリーンに観る。この映画、渡哲也の映画の中では最もおしゃれで格好いい。相手役が浅丘ルリ子なので雰囲気も少し他作品とは違う。渡哲也の映画で一本と言ったらこれをいうのが正解ですかね。「無頼シリーズ」もこの時が観るの初めて。松原智恵子の美しさが光る。「斬り込み」はこの時いらい観ていない気がする。日活ニューアクションの集団劇を初めてスクリーンで観た感じだった。「無頼 黒匕首」と「斬り込み」はフィルムも綺麗だったのに感激したのも覚えている。まともなカラーフィルムで日活映画を観ることがほとんどなかったからだ。また、映画黄金期の映画館の姿を残していた上板東映での鑑賞という形が揃っていた記憶は、今から考えたら本当に贅沢な時間だったと思う。

* * *

まずはコラム。モノクロ映画にはジャズが似合うという話。確かに、ジャズにはモノクロ感がある。色彩鮮やかな現代の中では、モノクロの映像は癒しになることも多い。もっと意識的にモノクロ映画を撮る人が出てきてもいいと思う。だが、興行を考えると、それはかなり大きなハードルがあるのだろう。色使いの一つとしてもっと大衆がそれを支持する時代になれば、文化はより華やかなものになると思うのだが…。

* * *

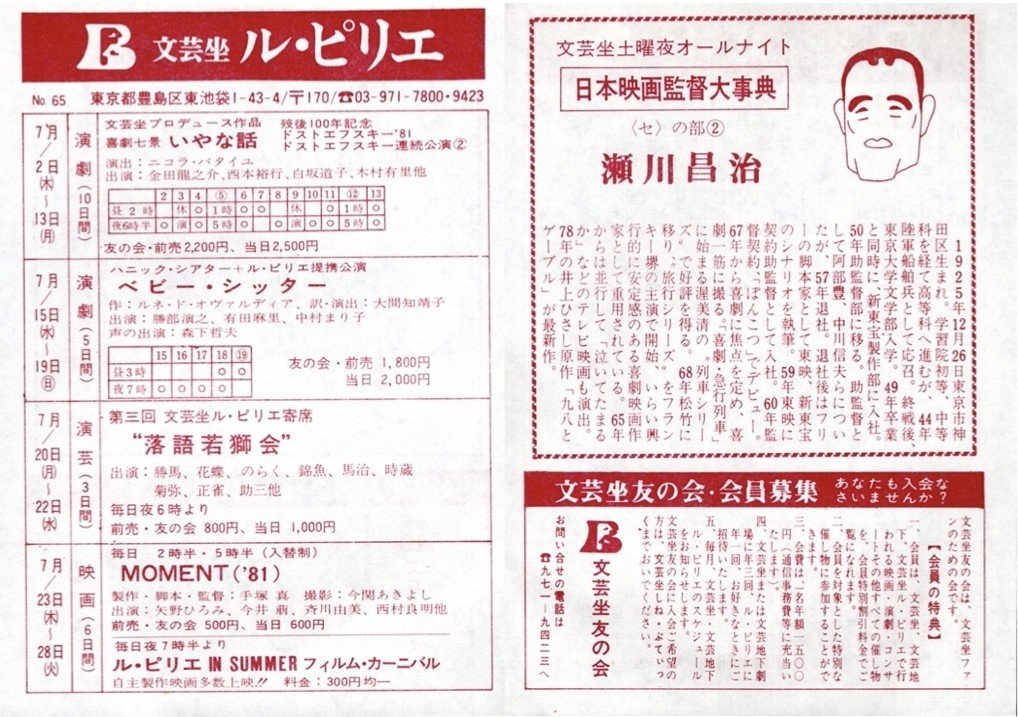

プログラムは「ヘアー」と「ラスト・ワルツ」の後にスーパーSF世界特撮映画大全PARTⅣ。ラインナップは結構スタンダードな感じですが、この並びをみると「エイリアン」も、もう古典SF映画ということなんでしょうね。文芸地下のロマンポルノ特集には2回ほど通っているので、その際に触れることに。オールナイトは関本郁夫監督の登場だが、これも観にいっているのでその時に!ル・ピリエでは、今、「ばるぼら」が公開中の手塚真監督の「MOMENT」の上映やってますね。ここから約40年。まだ監督として頑張っていらっしゃっていることには敬意を評します。手塚治虫の息子というだけでもプレッシャーが大きいのに、お父さんの原作をまた映画化するのは大したものであります。

* * *

日活アクションと裕次郎映画というものは、当時、テレビで多く観ていて好きだったのだが、もう白黒映画があまりかからなかった時代。まだまだ日本映画の勉強中の私には、「陽のあたる坂道」というこの映画の存在もしらなかった。石坂洋次郎の世界も好きだった私(当時、大学でそれを読んでいたら、馬鹿にされたが、こんな素敵な小説群はないと今も思っている)。文芸地下でこれがかかると知って、1日だけの公開日に絶対行こうと思っていた。見ると金曜日だから、大学はサボったか、午前中で帰ってきてますな。

結果、恐るべし傑作という感想。いわゆる「太陽の季節」「狂った果実」という太陽族路線とは全く違ったこの話を裕次郎にあてがった日活の企画はすごいということなのだと思うわけです。時はデビューから二年経った時。「嵐を呼ぶ男」で日本一のスターになった後。「錆びたナイフ」が撮られていた頃、同時に撮られた大作である。田坂具隆監督とは、デビュー当時に「乳母車」に出演している。こちらも、石坂洋次郎原作でなかなかの秀作である。そして、この「陽の当たる坂道」はそれをはるかに超える傑作と言ってもいい。石原をはじめ、北原三枝、芦川いづみ、小高雄二、川地民夫という日活を背負う俳優たち全てが素晴らしい演技をしている。裕次郎中心に日活の役者のチームワークもできていたのだろう。そして、監督と裕次郎の間合いも良かったのが映画の中によく現れている。石坂文学を読む時に感じる爽やかさが、日活のスターに見事にシンクロしているのだ。陽のあたる坂道のある田園調布の雰囲気もまた映画的である。そして、好きなシーンは家族みんなで歌を歌うシーンだ。楽しそうな中に、秘密が隠れる家族のそれぞれの位置を描きながら、ここではそれを歌が癒していく。ある意味、石坂文学のこういうシーンはバタくさい。だから、日活映画の舞台の原型にも感じるのだ。映画は、いたって正攻法に人の心を映し出していくが、全てが心地よく感じた。芦川いづみも、ここでの彼女がとても好きだ。自分が子供を産める身体かどうか医者のところに聞きに行くシーンは印象的。吉永小百合の映画なども、石坂洋次郎なしには考えられない。裕次郎も、スキーで怪我をして穴を開けた後に「あいつと私」という傑作もある。そういう、石坂文学と日活との相関を明確に意識した日だったかもしれない。

そして、日活映画をスクリーンで多く観たいと更に思ったが、当時はなかなか今のようにビデオもCSもなく、大変だったということであります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?