#動画

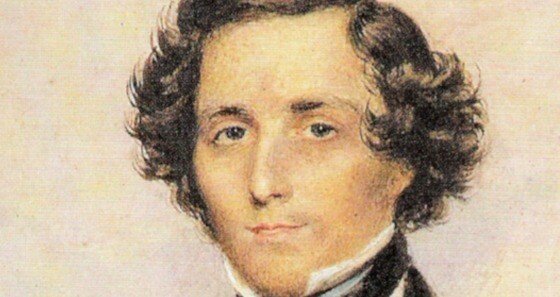

メンデルスゾーン:交響曲第5番 ニ長調, Op.107 「宗教改革」

00:00 I. Andante – Allegro con fuoco 12:34 II. Allegro vivace 18:54 III. Andante 22:45 IV. Andante con moto 演奏者ページ DuPage Symphony Orchestra (orchestra) Barbara Schubert (conductor) 公開者情報 DuPage, IL: DuPage Symphony Orchestra 著作権 Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 [tag/del] 備考 Performed 15 March 2008. From archive.org. #メンデルスゾーン,#宗教改革,#symphony,#クラシック,#mendelssohn,#ピアノ

メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 Op 64

00:00 -12:33 Ⅰ. Allegro molto appassionato (E minor) 12:34 - 20:46 Ⅱ. Andante (C major) 2047 - 27: 19 Ⅲ. Allegretto non troppo – Allegro molto vivace (E major) (Vn)レオニード・コーガン:コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1959年録音 https://en.wikipedia.org/wiki/Violin_Concerto_(Mendelssohn)

『交響曲 第1番 ハ短調 作品11 MWV.N 13』 フェリックス・メンデルスゾーン

デヴィッド ジョセフォヴィッツ指揮 パリ・オペラ座管弦楽団 1961年録音 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 交響曲第1番 ハ短調 作品11 MWV.N 13は、フェリックス・メンデルスゾーンが作曲した交響曲。それ以前に弦楽のための交響曲を作曲しているため、実際は13番目の交響曲にあたるが、出版時に「第1番」と変更された(後述)。 概要 1824年の初め頃からその年の前半にかけてライプツィヒで作曲・完成されており、作曲当時のメンデルスゾーンはわずか15歳であった。初演は1827年2月1日に同地で、当時常任指揮者を務めていたヨハン・フィリップ・シュルツの指揮、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団によって行われた。初演は好評裡に迎えられ、『一般音楽新聞 Allgemeine musikalische Zeitung』の批評欄には初演時の批評が書かれ、好意的に受け止められている(ゴットフリート・ヴィルヘルム・フィンクによる)。 なお1829年5月25日に、メンデルスゾーンはロンドンのフィルハーモニック協会の演奏会においてこの交響曲を指揮しており、ライプツィヒでの初演以上にロンドンでおおいに絶賛されている。このことが後にメンデルスゾーンがロンドン・フィルハーモニック協会の名誉会員に推挙される契機となったのである。 12曲の弦楽のための交響曲に続いて作曲されたこの交響曲の草稿には、「交響曲第13番」と記されていた。しかし、草稿の紛失や習作、あるいは試作といった見方から、出版社ブライトコプフ・ウント・ヘルテル社は12曲の弦楽のための交響曲に印刷する価値を認めず、初めてフル・オーケストラで書かれたこのハ短調の交響曲を「第1番」として作品全集に組み入れて刊行した。 前述のようにメンデルスゾーンが15歳で作曲された若書きの作品だが、交響曲としての完成度はすでに大人の一流作曲家のレベルに達しており、このあと16歳で弦楽八重奏曲、17歳で『夏の夜の夢』序曲を作曲する早熟の天才を予告している。 自筆譜の草稿はフィルハーモニック協会の図書館に保存されている。 影響 この交響曲おいては、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェン、ウェーバーらの影響を受けて作曲していることが窺える。特にハイドンの『交響曲第95番 ハ短調』やモーツァルトの『交響曲第40番 ト短調』からの影響、ベートーヴェンの序曲『コリオラン』や『交響曲第5番 ハ短調』、ウェーバーの『魔弾の射手』序曲などの諸作品から強く影響を受けている。 第1楽章にウェーバー、第3楽章にベートーヴェン、第4楽章にハイドンとモーツァルトの影響がそれぞれ散見される。 楽器編成 木管楽器:フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2 金管楽器:ホルン2、トランペット2 その他:ティンパニ、弦五部 楽曲の構成 全4楽章の構成で、演奏時間は約33分。家庭的な演奏を目的としたものではなく、本格的な演奏会を意識して書かれている。 第1楽章 アレグロ・ディ・モルト(Allegro di molto、ハ短調、4分の4拍子) ソナタ形式の楽章。音階的進行とアルペッジョで構成された第1主題で始まる。第2主題はヴァイオリンで提示され、変ホ長調による接続進行を主体とする。展開部は簡潔で、第1主題と第2主題直前の木管による経過句と小結尾の素材から使用している。再現部の後、ハ長調の長大なコーダへと繋がる。この長大なコーダはメンデルスゾーンの並々ならぬ表出を見せている。 第2楽章 アンダンテ(Andante、変ホ長調、4分の3拍子) 変奏曲の手法も加わったソナタ形式の緩徐楽章。成熟した楽想と書法を遺憾なく発揮した楽章である。『ピアノ六重奏曲』のアダージョ楽章冒頭部に酷似した弦による第1主題で始まる。木管に経過句が出ると、そのまま第2主題へと続く。すぐに第1主題が回帰し、展開部へと至る。第1主題に続いてここでは経過句が取り扱われる。再現部では第1主題の後に経過句は登場せずに第2主題に移行している。なお、この楽章のみトランペットとティンパニは使われない。 第3楽章 メヌエット.アレグロ・モルト(Menuetto. Allegro molto、ハ短調、4分の6拍子) メヌエット楽章だがベートーヴェン風のスケルツォ的性格を宿している。また4分の3拍子でなく変則的な4分の6拍子で書かれている。第1楽章における第1主題と関連する主題で模倣的に開始される(この主題は同年に作曲されたヴィオラソナタの第2楽章にも現れる)。中間部のトリオはコラール風である。メヌエットが復帰する部分では、ベートーヴェンの『交響曲第5番』のスケルツォからフィナーレへの推移部を思わせる。 第4楽章 アレグロ・コン・フォーコ(Allegro con fuoco、ハ短調、4分の4拍子) ソナタ形式によるフィナーレ楽章。冒頭の第1主題から展開部までは、ハイドンとモーツァルト、ウェーバーの楽想が想起され、またそれらの手法も併せ持つ。展開部はフーガに似た厳格な書法がみられ、持続音を伴って終えると再現部へ入る。フガートによるコーダはハ長調で盛り上げ、全曲を終える。 編曲 あまり知られていないが、この交響曲にはピアノ連弾版とヴァイオリンとチェロの二重奏版の2つの編曲版が存在する。またピアノ・デュオとして活躍するタール&グロートホイゼンによって録音も行われている。

『宗教改革』交響曲第5番ニ長調(ニ短調)op.107 フェリックス・メンデルスゾーン

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 交響曲第5番ニ長調(ニ短調)op.107は、フェリックス・メンデルスゾーンが1830年に作曲した交響曲。実際には『交響曲第1番』の次に作曲された。『宗教改革(しゅうきょうかいかく)』の標題を持つ。 曲のモチーフにルター作曲のコラール『神はわがやぐら』、そしてドイツの賛美歌『ドレスデン・アーメン』が用いられているのが特長である。アウクスブルクの信仰告白の300周年を記念して作曲された。しかし生前には1回演奏されたのみで、1868年に初めて出版された。若書きながら、既にシンフォニストとして完成の域に達したことを告げる堂々とした交響曲であり、現在ではこのジャンルにおける作曲者の最初の成功作とされている。 経緯 自らも熱心なルター派信者だったメンデルスゾーンは1829年12月にこの曲の作曲を開始した。彼はベルリンにおける翌年6月の300年祭でこれを演奏するつもりであったが、健康を害したために5月までかかってしまい、実行委員会による決定には間に合わず、300年祭に演奏されることはなかった。これについてはまた彼がユダヤ系であったことが委員に二の足を踏ませ、あるいは他の有力候補者がいたことによるともいわれる。 彼はこの作曲が終わるとすぐに演奏旅行に出た。まずライプツィヒでこれを演奏しようとしたが、写譜の遅れにより間に合わなかった。その後ミュンヘン、イタリア、パリでの演奏を計画したがことごとく失敗し、出版もできなかった。1832年にベルリンへ戻って改訂し、初めて演奏にこぎつけた。その後この曲の再演は1868年まで行われなかった。メンデルスゾーンの存命中、何度も自身によって改訂されたが、最後まで本人は納得できず、「楽譜を破り捨てたいくらい、気に入らない」と述べたとされている。 楽器編成 古典的な二管編成だが低音部にコントラファゴットとセルパン(現在はチューバで代用)が指定されている。 フルート 2、オーボエ 2、クラリネット 2、ファゴット 2、コントラファゴット(1)、ホルン 2、トランペット 2、トロンボーン3、セルパン1、ティンパニ、弦五部。 曲の構成 第1楽章 Andante(ニ長調、4/4拍子) - Allegro con fuoco (ニ短調、2/2拍子)、序奏付きソナタ形式。 壮麗な序奏主題が厳かに奏され、不協和なぎこちなさを見せながら繰り返されてゆく。やがて、管楽器がミサの祈りをとなえるような句を奏でる部分へ入り、弦楽器にわき上がるように「ドレスデン・アーメン」が現れる。これが繰り返されて消えると、主部へ入る。まず第一主題がフォルテで奏されるが、これは序奏部で既に暗示されていたものである。ひとしきり発展を見せた後、第二主題が伸びやかに現れる。これを扱った後、小結尾がきて提示部が終わる。展開部では両主題が華々しく展開され、終わりに序奏部の「ドレスデン・アーメン」が出て、再現部を導入する。再現部の第一主題は落ち着いた雰囲気で、厳かに再現される、大して発展はせずに第二主題が続き、小結尾は再現されずにコーダに入る。第一主題の断片が繰り返されるうちに小結尾が合わさり、最後に第一主題を力強くトゥッティで奏して曲は閉じられる。 第2楽章 Allegro vivace (変ロ長調 3/4拍子)、三部形式。 軽快なスケルツォ主題が、踊るように奏されて始まる。やがて発展して輝かしく扱われて進行する。トリオはト長調となり、優美に現れる。 第3楽章 Andante (ト短調2/4拍子)、自由な形式。 叙情的な歌曲風の主要主題が第一ヴァイオリンによって奏でられる。曲の終わりには第1楽章の第二主題が現れる。わずか54小節の短い楽章で、切れ目なく次の楽章へ続いているので、第四楽章への序奏としてもとらえることが出来る。 第4楽章 Choral:Ein' feste Burg ist unser Gott、 Andante con moto - Allegro vivace (以上ト長調 4/4拍子) - Allegro maestoso (ニ長調、4/4拍子)、自由なソナタ形式。 Andante con motoの序奏で始まるが、コラール「神はわがやぐら」と冒頭で記されているように、ここではルターが1529年に作曲したと言われるコラールの旋律がフルートで歌い出される。このコラール主題を扱いながらAllegro vivaceへテンポを速め、そのままニ長調のAllegro maestosoの主部へつながる。第一主題第一句は壮麗で力強いものだが提示部でしか取り扱われない。続く第二句も生き生きとしたもので力強い、その後発展的部分となり、フガートが闘争的に現れる。第二主題がリズミカルに提示され、ひとしきり発展すると提示部が終わる。この楽章に展開部は存在せず、直ちにコラール主題の後半部分が現れ、やがて第一主題第二句がほぼ原型通り再現される。フガートの再現は非常に展開的で、展開部が存在しないのを補っている。その上にコラール主題前半が現れ、第二主題の型どおりの再現が続く、そのままコーダに入り、コラール主題が力強く壮大に奏されて全曲を締めくくる。 その他 メンデルスゾーンがこの曲で引用した『ドレスデン・アーメン』は、ヴァーグナーの『パルジファル』においても『聖杯の動機』として用いられている。

『交響曲第3番 イ短調 作品56 「スコットランド」』 フェリックス・メンデルスゾーン

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 交響曲第3番イ短調『スコットランド』(こうきょうきょくだい3ばんイたんちょう「スコットランド」 ドイツ語: Sinfonie Nr. 3 in a-Moll op. 56, „Schottische“ MWV N 18)はフェリックス・メンデルスゾーンが1830年から1842年にかけて作曲した交響曲。作品番号56。メンデルスゾーンが完成させた最後の交響曲である。 「第3番」の番号は出版順による。これより早い時期に作曲された第4番「イタリア」、第5番「宗教改革」の両曲はメンデルスゾーンの死後に出版された。 「スコットランド」という標題は、メンデルゾーンがこの曲を着想したのがスコットランド旅行中だったことによる。ロマン派音楽の交響曲として代表的な存在であり、4つの楽章は休みなく連続して演奏されるよう指示されている。しかし、各楽章は終止によって明確に区切られているため、連続性は緩やかであり、同じく全楽章を連続的に演奏するロベルト・シューマンの交響曲第4番とは異なって、交響曲全体の統一性や連結を強く意図したものとは認められない。演奏時間は約40分。 作曲の経緯 1829年3月にメンデルスゾーンは、バッハのマタイ受難曲を蘇演し、5月に初めてイギリスに渡った。スコットランドを旅したメンデルスゾーンは7月30日、エディンバラのメアリ・ステュアートゆかりのホリールードハウス宮殿を訪れ、宮殿のそばにある修道院跡において、16小節分の楽想を書き留めた。これが「スコットランド」交響曲の序奏部分であり、この曲の最初の着想となった。しかし、翌1830年にはイタリア旅行して、第4交響曲「イタリア」の作曲にかかり、1835年にはライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団の指揮者となるなど、多忙のために「スコットランド」の作曲は10年以上中断された。 全曲が完成したのは1842年1月20日、ベルリンにおいてであり、メンデルスゾーンは33歳になっていた。メンデルスゾーンはモーツァルト同様、速筆で知られるが、この曲に関してはその例外ということになる。 初演 初演は1842年3月3日、メンデルスゾーン自身の指揮、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団により行われた。 同年5月に7度目のイギリス訪問を果たしたとき、メンデルスゾーンはバッキンガム宮殿でヴィクトリア女王に謁見し、この曲を女王に献呈する許可を得た。献辞付きの楽譜は翌1843年に出版された。 楽器編成 フルート 2、オーボエ 2、クラリネット 2、ファゴット 2、ホルン 4、トランペット 2、ティンパニ、弦五部。 楽曲構成 第1楽章 Andante con moto — Allegro un poco agitato イ短調 3/4拍子 - イ短調 6/8拍子 序奏付きのソナタ形式(提示部リピート指定あり)。 序奏は、幻想的かつ悲劇的な旋律で始まる。旋律の初め、属音から主音に4度跳躍して順次上行する4音からなる音型は、各楽章の主題と関連があり、全曲の基本動機的な役割を果たしている。序奏はかなり長く、物語るように発展するが、やがて始めの旋律に戻り、主部に入る。 主部は弦とクラリネットが弱音で第1主題を提示する。主題は序奏動機に基づき、繰り返しながら急激に盛り上がる。第2主題はホ短調、クラリネットで奏されるが、弦の第1主題の動機が絡んでいるためにあまり目立たない。小結尾では弦に詠嘆的な旋律が現れる。提示部は繰り返し指定があるが、実際に繰り返す演奏は少ない。展開部は弦の長く延ばした響きで開始され、各主題を扱う。再現部は短縮されている。コーダは展開部と同じように始まり、すぐに激しく興奮するが、やがて序奏の主題が戻ってきて静かに楽章を締めくくる。 第2楽章 Vivace non troppo ヘ長調 2/4拍子 ソナタ形式。 スケルツォ風の楽章。短い前奏につづいて、木管がスコットランド民謡を思わせる旋律を示す。これが第1主題で、第1楽章の序奏主題の動機に基づく。第2主題はハ長調、弦のスタッカートで順次下行する。展開部では第1主題を主に扱い、各楽器がこの主題を追いかけるように奏し合う。再現部では第2主題が強奏されて効果を上げる。 第3楽章 Adagio イ長調 2/4拍子 ソナタ形式。 短い序奏があり、イ短調からイ長調に変わる。主部は、歌謡的な第1主題が第1ヴァイオリンで、それに応えるように葬送行進曲風の第2主題がクラリネット、ファゴット、ホルンで厳かに提示され、クライマックスを築く。再び穏やかな小結尾の後に、短い展開部に入るが、ここでは序奏と第2主題が取り扱われる。その後、ほぼ型通りの再現部の後、長めのコーダに入る。 第4楽章 Allegro vivacissimo — Allegro maestoso assai イ短調 2/2拍子 - イ長調 6/8拍子 ソナタ形式。 低弦が激しくリズムを刻み、ヴァイオリンが広い音域を上下する第1主題を示す。第2主題はホ短調、木管楽器で出されるが、弦によるハ長調の勇壮な対句を伴っている。この主題も第1楽章の序奏主題と関連がある。展開部では、第1主題と経過句の動機が主に扱われる。再現部は短縮され、コーダに入ると、第1主題に基づいて激しく高まるが、波が引くように静まって、第2主題が寂しげに奏され、いったん全休止となる。テンポを落として6/8拍子になり、低弦が新しい旋律をイ長調で大きく歌う。これも第1楽章の序奏主題の動機が組み込まれている。この新しい主題によって壮大に高まり、全曲を明るく結ぶ。 クレンペラー版 指揮者のオットー・クレンペラーは、このコーダについて批判的意見を持っていた。クレンペラーが「スコットランド」を指揮した録音では、1960年フィルハーモニア管弦楽団とのスタジオ録音(EMI)が一般に知られているが、これは通常の演奏である。しかし、同レーベルで1966年にバイエルン放送交響楽団を指揮したライヴ録音では、第4楽章のコーダの後半95小節分をカットし、第4楽章の第2主題に基づく独自のコーダを演奏したものが残されている。この演奏では、イ長調の新たな旋律は現れず、音楽は短調のまま、静かに閉じられる。

交響曲第4番イ長調『イタリア』 フェリックス・メンデルスゾーン

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 交響曲第4番イ長調『イタリア』(こうきょうきょくだい4ばんイちょうちょう「イタリア」)はフェリックス・メンデルスゾーンが1831年から1833年にかけて作曲した交響曲。作品番号90。 メンデルスゾーンの交響曲は全部で17曲におよぶが、はじめの「弦楽のための交響曲」12曲は弦楽合奏用の習作的なものであり、その後の5曲が番号付き交響曲として数えられる。「第4番」は出版順であり、「イタリア」は5曲のなかでは第1番、第5番「宗教改革」に次いで実質3番目に完成された。「イタリア」の後の作曲順は、第2番「賛歌」、第3番「スコットランド」となる。 イタリア旅行中に書き始められたこの曲は、躍動的なリズム、叙情と熱狂、長調と短調の交錯による明暗の表出が特徴的で、メンデルスゾーンの交響曲のなかでももっとも親しまれている。長調で始まり、同主短調で終わる、多楽章の大規模な作品である(ブラームスのピアノ三重奏曲第1番とバーバーのヴァイオリン協奏曲に他の例を認めることができる)。最終楽章にイタリア舞曲のサルタレロが取り入れられているが、これ以外には具体的にイタリアの音楽を素材としてはおらず、標題音楽的な要素も認められない。演奏時間約24分。