#メンテ

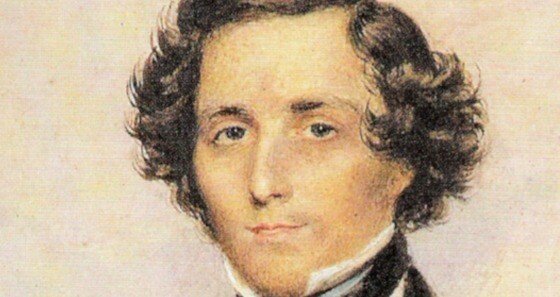

メンデルスゾーン:交響曲第5番ニ長調(ニ短調)作品107

00:00 I. Andante - Allegro con fuoco 10:24 II. Allegro vivace 15:25 III. Andante 17:19 IV. Andante con moto - Allegro vivace 演奏者 Hochschule für Musik und Theater München (orchestra) 公開者情報 University of Music and Theatre Munich, 2022. 演奏者 Hochschulsymphonieorchester (Munich), Marcus Bosch (conductor) 著作権 Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 備考 Concert recording with post-production at the University of Music and Theatre Munich 2022 フェリックス・メンデルスゾーンの交響曲第5番ニ長調(ニ短調)、作品107は、彼が1830年に作曲した作品です。この交響曲は「宗教改革」とも呼ばれており、ヨーロッパの宗教改革を記念して作られました。作品107は、メンデルスゾーンがまだ20歳の若さで作曲したもので、彼の宗教的な背景と、当時のヨーロッパの宗教的、政治的な情勢が反映されています。 この交響曲は4つの楽章から成り立っています: 1. 第1楽章:Andante - Allegro con fuoco 2. 第2楽章:Allegro vivace 3. 第3楽章:Andante 4. 第4楽章:Choral: Ein feste Burg ist unser Gott (アンディアンテ・コン・モート - アレグロ・ヴィヴァーチェ) 第1楽章は落ち着いた序奏から始まり、力強いアレグロ部分へと移行します。第2楽章は明るく躍動感に満ちた音楽で、メンデルスゾーンの独特なリズム感が際立っています。第3楽章は穏やかな旋律で、内省的な雰囲気を持っています。最後の第4楽章では、ルターのコラール「Ein feste Burg ist unser Gott(我らの神は堅固な城)」がテーマになっており、宗教改革へのオマージュが込められています。 この交響曲全体を通して、メンデルスゾーンは宗教的なテーマと彼自身の音楽的スタイルを巧みに融合させています。作品107は、メンデルスゾーンの作品の中でも特に独創的で感情豊かな作品として評価されています。 フェリックス・メンデルスゾーンの交響曲第5番「宗教改革」に関する補足情報: 1. **作曲の背景と時代精神**: - この交響曲は、1830年、プロテスタント宗教改革300周年を記念して作曲されました。この作品は、当時のヨーロッパにおける宗教的、文化的な動きや変革へのメンデルスゾーンの反応を反映しています。 2. **初演と作品の受容**: - 初演は1832年に行われましたが、当時は大きな成功を収めることができませんでした。メンデルスゾーン自身もこの作品に完全に満足しているわけではなく、その後、いくつかの改訂を加えました。 3. **楽曲構造とスタイル**: - 各楽章は独自のスタイルを持ち、古典的な形式とロマンティックな表現が混在しています。特に第4楽章では、ルターのコラールが顕著に取り入れられており、宗教的な強さと情熱が表現されています。 4. **後世への影響**: - この作品は当初はあまり人気がなかったものの、後に再評価され、メンデルスゾーンの代表作の一つとして認識されるようになりました。彼の他の交響曲と比べても独特の位置を占めています。 5. **録音と演奏**: - 近年では、古楽器を使用した演奏や、歴史的な演奏様式に基づく解釈が試みられるなど、様々なアプローチでこの作品が演奏されています。 これらの要素は、メンデルスゾーンの交響曲第5番「宗教改革」が単なる音楽作品以上の、時代の精神を反映した作品であることを示しています。 メンデルスゾーンの交響曲第5番「宗教改革」についての補足情報: 1. **作曲時のメンデルスゾーンの状況**: - メンデルスゾーンがこの交響曲を作曲した時、彼は若干20歳で、既に「真夏の夜の夢」の序曲などで名声を得ていました。しかし、この交響曲は彼の初期の作品であり、彼の後の成熟した作品とは異なる特徴を持っています。 2. **作品の出版と再発見**: - この交響曲はメンデルスゾーンの生前には出版されませんでした。実際、彼の死後数十年が経ってから初めて出版され、その後徐々に演奏されるようになりました。 3. **音楽的特徴**: - この交響曲は、メンデルスゾーンの他の交響曲と比べてより大規模なオーケストラを要求します。特に、金管楽器の使用が目立ち、その壮大な響きが作品の特徴の一つとなっています。 4. **評価の変遷**: - 当初はあまり評価されなかったこの交響曲ですが、20世紀に入ってから再評価が進み、メンデルスゾーンの交響曲の中でも独特の位置を占めるようになりました。 5. **テーマとモチーフ**: - 宗教的なテーマやモチーフはこの交響曲全体にわたって使用されており、特に最終楽章のコラールは、メンデルスゾーンの宗教観を反映していると考えられています。 これらの情報は、メンデルスゾーンの交響曲第5番「宗教改革」が音楽史上において特別な位置を占める理由をより深く理解するのに役立ちます。 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 交響曲第5番ニ長調(ニ短調)op.107は、フェリックス・メンデルスゾーンが1830年に作曲した交響曲。実際には『交響曲第1番』の次に作曲されている。『宗教改革(ドイツ語: Reformation)』の標題を持ち、これは初版の際に出版社によって付されたものである。 曲のモチーフにルター作曲のコラール『神はわがやぐら』、そしてドイツの賛美歌『ドレスデン・アーメン』が用いられているのが特長である。アウクスブルクの信仰告白の300周年を記念して作曲された。しかし生前には1回演奏されたのみで、1868年に初めて出版された。第1番から第4番までの出版が先行したために「第5番」の番号が付されている。若書きながら、既にシンフォニストとして完成の域に達したことを告げる堂々とした交響曲であり、現在ではこのジャンルにおける作曲者の最初の成功作とされている。 経緯 自らも熱心なルター派信者だったメンデルスゾーンは1829年12月にこの曲の作曲を開始した。彼はベルリンにおける翌年6月の300年祭でこれを演奏するつもりであったが、健康を害したために5月までかかってしまい、実行委員会による決定には間に合わず、300年祭に演奏されることはなかった。これについてはまた、彼がユダヤ系であったことが委員に二の足を踏ませ、あるいは他の有力候補者がいたことによるともいわれる。 メンデルスゾーンはこの作曲が終わるとすぐに演奏旅行に出た。まずライプツィヒでこれを演奏しようとしたが、写譜の遅れにより間に合わなかった。その後ミュンヘン、イタリア、パリでの演奏を計画したがことごとく失敗し、出版もできなかった。1832年にベルリンへ戻って改訂し、初めて演奏にこぎつけた。その後この曲の再演は1868年まで行われなかった。メンデルスゾーンの存命中、何度も自身によって改訂されたが、最後まで本人は納得できず、「楽譜を破り捨てたいくらい、気に入らない」と述べたとされている。 曲の構成 第1楽章 Andante(ニ長調、4/4拍子) - Allegro con fuoco (ニ短調、2/2拍子)、序奏付きソナタ形式。 壮麗な序奏主題が厳かに奏され、不協和なぎこちなさを見せながら繰り返されてゆく。やがて、管楽器がミサの祈りをとなえるような句を奏でる部分へ入り、弦楽器にわき上がるように「ドレスデン・アーメン」が現れる。これが繰り返されて消えると、主部へ入る。まず第一主題がフォルテで奏されるが、これは序奏部で既に暗示されていたものである。ひとしきり発展を見せた後、第二主題が伸びやかに現れる。これを扱った後、小結尾がきて提示部が終わる。展開部では両主題が華々しく展開され、終わりに序奏部の「ドレスデン・アーメン」が現れ、再現部を導入する。再現部の第一主題は落ち着いた雰囲気で、厳かに再現される、大して発展はせずに第二主題が続き、小結尾は再現されずにコーダに入る。第一主題の断片が繰り返されるうちに小結尾が合わさり、最後に第一主題を力強くトゥッティで奏して曲は閉じられる。 第2楽章 Allegro vivace (変ロ長調 3/4拍子)、三部形式。 軽快なスケルツォ主題が、踊るように奏されて始まる。やがて発展して輝かしく扱われて進行する。トリオはト長調となり、優美に現れる。 第3楽章 Andante (ト短調2/4拍子)、自由な形式。 叙情的な歌曲風の主要主題が第一ヴァイオリンによって奏でられる。曲の終わりには第1楽章の第二主題が現れる。わずか54小節の短い楽章で、切れ目なく次の楽章へ続いているので、第四楽章への序奏としてもとらえることが出来る。 第4楽章 Choral:Ein' feste Burg ist unser Gott、 Andante con moto - Allegro vivace (以上ト長調 4/4拍子) - Allegro maestoso (ニ長調、4/4拍子)、自由なソナタ形式。 Andante con motoの序奏で始まるが、コラール「神はわがやぐら」と冒頭で記されているように、ここではルターが1529年に作曲したと言われるコラールの旋律がフルートで歌い出される。このコラール主題を扱いながらAllegro vivaceへテンポを速め、そのままニ長調のAllegro maestosoの主部へつながる。第一主題第一句は壮麗で力強いものだが提示部でしか取り扱われない。続く第二句も生き生きとしたもので力強い、その後発展的部分となり、フガートが闘争的に現れる。第二主題がリズミカルに提示され、ひとしきり発展すると提示部が終わる。この楽章に展開部は存在せず、直ちにコラール主題の後半部分が現れ、やがて第一主題第二句がほぼ原型通り再現される。フガートの再現は非常に展開的で、展開部が存在しないのを補っている。その上にコラール主題前半が現れ、第二主題の型どおりの再現が続く。そのままコーダに入り、コラール主題が力強く壮大に奏されて全曲を締めくくる。 その他 メンデルスゾーンがこの曲で引用した『ドレスデン・アーメン』は、ワーグナーの楽劇『パルジファル』においても「聖杯の動機」として用いられている。 Walk Into Siena チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCqAFiZznfr5Y7wgfV_sOiGQ Walk Into Siena コミュニティ https://www.youtube.com/@WalkIntoSiena/community フェリックス・メンデルスゾーン 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1xByxuCn_bHC_CAJTBLiykT クラシック全般 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxp2hTQ64gcreupYj8u6jd #メンデルスゾーン #交響曲第5番 #ニ長調 #ニ短調 #作品107

メンデルスゾーン:弦楽四重奏曲 第6番 ヘ短調 作品80

00:00 I. Allegro vivace assai 07:41 II. Allegro assai 12:40 III. Adagio 20:47 IV. Finale: Allegro molto 公開者情報 Palo Alto: Musopen, 2012. 演奏者 Musopen String Quartet 著作権 Creative Commons Attribution 3.0 備考 Source: Musopen lossless files also available フェリックス・メンデルスゾーンの弦楽四重奏曲第6番 ヘ短調 作品80は、彼の生涯で最後の弦楽四重奏曲であり、彼の姉であるファニーの死後に書かれました。この作品はメンデルスゾーンの悲しみと苦悩を反映しており、彼の作品の中でも特に感情的な深みと激しさを持っています。 1. 第1楽章 アレグロ・ヴィヴァーチッシモ:この楽章は非常に激しく、動的な音楽です。メンデルスゾーンはここで強い感情を表現しており、音楽は緊張感と急激な気分の変化に満ちています。 2. 第2楽章 アレグロ・アッサイ:こちらの楽章は、第1楽章の緊張感を引き継ぎながらも、より軽快でリズミカルな要素を取り入れています。一貫して高い技術的要求があります。 3. 第3楽章 アダージョ:この楽章は、作品全体の中で最も感情的な部分です。メンデルスゾーンはここで深い悲しみと内省を表現しており、静かで瞑想的な雰囲気があります。 4. 第4楽章 フィナーレ:アレグロ・モルト:最終楽章では、再び激しい情熱が前面に出ます。速いテンポと複雑なリズムが特徴で、作品全体を力強く締めくくっています。 全体的に、この四重奏曲はメンデルスゾーンの個人的な悲しみと苦悩を音楽に昇華させた作品として知られています。弦楽四重奏曲としての技術的な難易度が高く、演奏者には高い技術力が要求されます。また、その感情的な深さから、聴く者にも強い印象を与える作品です。 この四重奏曲は、1847年に作曲されました。特に重要なのは、この作品がメンデルスゾーンの人生の最後の年、彼の姉であるファニーの死に深く影響を受けた時期に作曲されたことです。ファニーの死はメンデルスゾーンにとって大きな打撃であり、その悲しみがこの作品に色濃く反映されています。 ### 楽章別の特徴 - **第1楽章**は、非常にエネルギッシュで緊張感があります。メンデルスゾーンはここで、不安定さや動揺を表現しています。激しいテンポと複雑なリズムが特徴で、演奏者には高い技術力を要求します。 - **第2楽章**では、よりリズミカルで軽快なテーマが展開されますが、依然として緊張感は続きます。ここでもメンデルスゾーンは激しさを保ちつつ、音楽の表情を変化させています。 - **第3楽章**は、この作品の中で最も心に訴える部分とされています。メンデルスゾーンはこの楽章で深い悲しみを表現し、緩やかなテンポと哀愁を帯びたメロディがこの感情を強調しています。 - **第4楽章**は、作品全体のクライマックスとして機能します。ここでは再び激しさが増し、速いテンポと複雑なリズムパターンが特徴です。この楽章は、作品全体の感情的な張り詰めた雰囲気を力強く締めくくっています。 ### 解釈と受容 この四重奏曲は、メンデルスゾーンの他の作品と比べても特に感情的な深みがあり、彼の内面の激動を音楽で表現していると考えられています。演奏者には技術的な難易度だけでなく、作品の深い感情を伝えることが求められます。 聴衆にとっても、この四重奏曲はメンデルスゾーンの音楽の中でも特に印象的な作品の一つとされています。彼の生涯の終わりに近い時期に作曲されたこの作品は、彼の芸術的な成熟と深い感情の表現を示していると広く評価されています。 ### 歴史的背景と作曲の動機 この作品は、メンデルスゾーンの生涯で最も困難な時期に作曲されました。彼の大切な姉、ファニーの突然の死後間もなく作曲されたため、この四重奏曲には彼の深い悲しみが反映されています。ファニーは彼にとって重要な音楽的な影響力も持っており、彼女の死はメンデルスゾーンにとって大きな精神的な打撃でした。この作品は、彼の個人的な悲しみを音楽で表現したものとして特別な位置を占めています。 ### 楽曲のスタイルと構造 - **調性と調性の扱い**: ヘ短調という調性は、メンデルスゾーンにとってこの曲の悲痛な雰囲気を表現するのに適していました。彼はこの作品を通じて、緊張感と感情的な深みを強調するために、調性の変化やハーモニーの複雑さを巧みに使っています。 - **テクスチャーと対位法**: メンデルスゾーンはこの四重奏曲で、対位法の技術を駆使しています。彼は各楽器のパートに独立性を持たせつつ、全体としての一体感を保つバランスを見事に保っています。特に、複雑なリズムと旋律の重ね合わせがこの作品の特徴の一つです。 - **感情の表現**: この四重奏曲は、メンデルスゾーンの作品の中でも特に情熱的で、感情的な深みがあります。彼は音楽を通じて、喪失と悲しみの感情を細かく描写しており、演奏者にはそれを伝えるための高度な表現力が求められます。 ### 受容と影響 この四重奏曲は、メンデルスゾーンの他の作品と比較しても、独特の感情的な強さを持っていると広く認識されています。それは、彼の個人的な経験と感情が直接的に音楽に反映された結果です。この作品は、後の作曲家たちにも影響を与え、特に個人的な感情を音楽に反映させるという点で重要な先例を作りました。 この四重奏曲は、メンデルスゾーンの音楽的遺産の中でも特に重要な位置を占めており、弦楽四重奏のレパートリーとして今日でも頻繁に演奏されています。その感情的な深みと技術的な要求の高さから、この作品は聴衆にも演奏者にも大きな挑戦を与える作品です。 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 弦楽四重奏曲第6番 ヘ短調 作品80は、フェリックス・メンデルスゾーンが1847年に作曲した最後の弦楽四重奏曲である。 概要 メンデルスゾーンが作品40の3曲以来9年ぶりとなる弦楽四重奏曲の作曲に着手したのは、1847年7月6日のことであった。作曲が進められたのは弟のパウルと共に静養に赴いた避暑地のスイスであり、完成の時期に関しては自筆譜に記載された「インターラーケン、1847年9月」との記録から推測される以上のことはわかっていない。 この曲は、メンデルスゾーンの楽曲としては例外的に悲劇的な性格を有することで知られる。これは作曲の約2か月前にあたる5月14日に姉のファニーが他界したことと関連付けて考えられている。フェリックスより4歳年長のファニーは自らも演奏や作曲を嗜むなど音楽的才能に恵まれており、弟フェリックスとは強い絆で結ばれていた人物であった。5月に指揮者の職を務めていたライプツィヒから帰郷して悲報に触れたメンデルスゾーンは、あまりの心痛に耐え兼ねて作曲することもままならなくなってしまった。彼は次のように記している。「音楽のことを考えようとしても、まず心と頭に浮かんでくるのはこの上ない喪失感と虚無感なのです。」 メンデルスゾーン自身も多忙な職務に由来する疲労の蓄積により次第に心身の衰えを見せ始めており、この状況を打破すべく訪れたのが前述のスイスであった。彼はこの地で趣味の絵画に興じるなどしていささか気力を取り戻し、この弦楽四重奏曲を含むいくつかの作品を作曲する。しかし結局これらが最後の作品群となり、10月に発作を起こして倒れたメンデルスゾーンは、11月4日に姉の後を追うように他界した。 楽譜は作曲者の死から2年半が経過した1850年5月、ライプツィヒのブライトコプフ・ウント・ヘルテル社からパート譜として出版された。翌年には総譜が出版されている。初演は1848年11月4日にヨーゼフ・ヨアヒムらによって行われた。自筆譜はポーランド、クラクフのヤゲロニア図書館(英語版)に所蔵されている。 演奏時間 約25分。 ゲヴァントハウス弦楽四重奏団による。 楽曲構成 メンデルスゾーンの他の弦楽四重奏曲と同様に4つの楽章から構成される。 第1楽章 アレグロ・ヴィヴァーチェ・アッサイ 2/2拍子 ヘ短調 ソナタ形式。門馬直美はこの楽章にベートーヴェンの『弦楽四重奏曲第11番』の影響が見られると指摘している。曲はトレモロによって奏でられる、不穏な熱を湛えた第1主題に始まる。 第2楽章 アレグロ・アッサイ 3/4拍子 ヘ短調 三部形式。暗い情熱を帯びたスケルツォ楽章である。譜例2の付点リズムに関連する主題によって開始される。 第3楽章 アダージョ 2/4拍子 変イ長調 展開部を持たないソナタ形式。本作品中唯一の長調の楽章であるが、憂いを含んだ翳りのある音楽となっている。物憂げなチェロのソロに導かれて第1ヴァイオリンが主題を奏する。 第4楽章 フィナーレ: アレグロ・モルト 2/4拍子 ヘ短調 ソナタ形式。冒頭、チェロのトレモロの伴奏の上に熱のこもった主題が提示される。 Walk Into Siena チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCqAFiZznfr5Y7wgfV_sOiGQ Walk Into Siena コミュニティ https://www.youtube.com/@WalkIntoSiena/community フェリックス・メンデルスゾーン 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1xByxuCn_bHC_CAJTBLiykT クラシック全般 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxp2hTQ64gcreupYj8u6jd #メンデルスゾーン #弦楽四重奏曲 #第6番 #ヘ短調 #作品80

メンデルスゾーン:ピアノ協奏曲第2番 ニ短調 作品40, MWV O 11

From Wikipedia, the free encyclopedia The Piano Concerto No. 2 in D minor, Op. 40, was written in 1837 by Felix Mendelssohn and premiered at the Birmingham Festival on 21 September that year, an event that also saw the premiere of Mendelssohn's oratorio St. Paul. He had already written a piano concerto in A minor with string accompaniment (1822), two concertos with two pianos (1823–4), and his first Piano Concerto. The concerto is about 25 minutes in length, and is scored for solo piano, 2 flutes, 2 oboes, 2 clarinets, 2 bassoons, 2 horns, 2 trumpets, timpani, and strings. 00:00 I. Allegro appassionato 09:38 II. Adagio. Molto sostenuto 16:37 III. Finale. Presto scherzando 演奏者 Yuli Hsu (Piano) Taipei Chamber Philharmonic (Orchestra) Wilbur B. Lin (Conductor) 公開者情報 Wilbur B. Lin 著作権 Creative Commons Attribution Non-commercial 3.0 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ピアノ協奏曲第2番 ニ短調 作品40, MWV O 11 は、フェリックス・メンデルスゾーンが1837年に作曲したピアノ協奏曲。 概要 『第1番 ト短調』(作品25)から約6年後の作品であり、『ヴァイオリン協奏曲 ホ短調』(作品64)と同様に楽章間の切れ目がない点は共通するが、第1番と異なり楽章間に主題的な関連はない。 1837年にバーミンガムで行われた音楽祭で、前年に初演された自身のオラトリオ『聖パウロ』(作品36)が再演されることになったが、その際にピアノ協奏曲も依頼され、この年の夏に作曲した。初演は1837年9月21日に同音楽祭で、メンデルスゾーン自身のピアノ独奏により行われ、賞賛を博した。 なお、メンデルスゾーンは『ヴァイオリン協奏曲 ホ短調』とほぼ同時期(1842年から1844年頃)にホ短調のピアノ協奏曲の作曲に着手したが、第2楽章までのピアノスコアと第1楽章冒頭のオーケストレーションのみで放棄した(調性などが一致するため、ヴァイオリン協奏曲に移行したと考えられている。詳しくは『ピアノ協奏曲 ホ短調』を参照)ため、第2番は完成した最後のピアノ協奏曲となった。 楽器編成 独奏ピアノ、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン2、トランペット2、ティンパニ、弦五部。 曲の構成 全3楽章、演奏時間は約24分。前述の通り、楽章間に切れ目がない。 第1楽章 アレグロ・アパッショナート ニ短調、4分の4拍子、ソナタ形式。 有名な『ヴァイオリン協奏曲 ホ短調』の第1楽章に似た、非常に幻想的な楽章。前述のように、ホ短調のピアノ協奏曲は後にヴァイオリン協奏曲へと移行したが、同ピアノ協奏曲の持っていた豊かな幻想性は、この第2番の第1楽章に別の形で結実したと考えられる。ヴァイオリン協奏曲の第1楽章と同様に、情熱を秘めた第1主題に加え、神秘的で美しい第2主題が、この楽章の気分を決定づけている。 第2楽章 アダージョ・モルト・ソステヌート 変ロ長調、4分の2拍子、ロンド形式。 終始、夢見るような抒情的な楽章。 第3楽章 フィナーレ:プレスト・スケルツァンド ニ長調、4分の3拍子、ロンド形式。 メンデルスゾーンらしい優雅な楽想。最後は管弦楽の全奏で堂々と華々しく結ばれる。 Walk Into Siena チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCqAFiZznfr5Y7wgfV_sOiGQ Walk Into Siena コミュニティ https://www.youtube.com/@WalkIntoSiena/community フェリックス・メンデルスゾーン 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1xByxuCn_bHC_CAJTBLiykT クラシック全般 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxp2hTQ64gcreupYj8u6jd #メンデルスゾーン #ピアノ協奏曲第2番 #作品40 #MWV O 11