柳原良平主義〜37〜

切り絵のメカニズム

柳原式、切り絵の基本

柳原良平の切り絵を間近で見るたびに受けるインパクトは、どこからくるのか?とよく考える。構図や色彩感だけでなく、対象をシンプル化する潔さやデフォルメのセンスもあるのだろう。しかしよく考えると、そうしたアーティスティックな側面のみならず、職人技に裏打ちされた精密さも、ひと役買っている気がしてならない。

例えばの話だが、濃紺の台紙に円状の黄色い紙を貼れば『満月の夜』という作品になるかもしれない。だが柳原がそれをする場合、そう簡単には済まない。台紙の側でも穴を円状にくり抜き、そこに同形の黄色の紙を隙間なくハメ込むという手の込んだことをする。すべてではないが、そうすることが多く、それが柳原の切り絵の特徴だ。

シンプルだが精密

違いは紙を重ねるか重ねないか。ぱっと見、どちらも同じように見えるが、近くで作品を見ると、この違いは決して小さくない。紙を重ねていないから、斜めから見ても作品は平面のまま。つまり厚みがなく、しかもシャープ。貼り重ねてあったりしたら、なんだか安易な印象を受ける気がするし、色の境界線も違って見えるはずだ。

張り合わせた紙と紙の凹凸はピッタリ合っていて、間に隙間はまったくない。そう、結局のところ作品に精密さが漂うのだ。我々は(というか自分だけかもしれないが)、シンプルで大胆な柳原作品の中に隠れている、精密さにシビれてしまうのではないか。

カミソリの魔術師

柳原は、紙を切る際に片刃のカミソリを使う。ペンを走らせるのと同じレベルの精密さで切り取る手腕にも驚くが、それだけではない。切るときは紙を何枚か重ねて行うそうだ。冒頭の簡単な例でいうと、濃紺の紙と黄色の紙を重ねて切るということだ。こうすると同じ形で切り取られるから、切れ目はピッタリ合うという仕掛けだ。

ではアンクルトリスを、モノクロの切り絵で表現する場合はどうするか。柳原は濃淡の違う3種類の紙を重ねて、まず全景のシルエットを切り取る。3枚というのは、最も薄い色を顔や手に、中間色を上着に、濃い色をズボンに使うために、それぞれ用意するのだ。

そして今度は、切り取った3枚を重ねた状態のまま、上着部分、ズボン部分などに分解する。そうして同じ形で切り取られた3色の紙の中から、パーツに相応しい色の紙だけを使って、精密に張り合わせていく。余った紙は捨てることになる。

貼り込みの魔術師

仮に切り取り線に多少の凹凸があっても、同じように切られていれば二者の境目はピッタリと合う。という仕組みを理解すると、なるほどとは思う。しかし貼り合わせることを考えると、そう簡単ではないことに気づく。

境目をピッタリ合わせながら貼り込むというのは、技術的には相当な精密性が要求される作業だ。接着剤を塗るから、少しでもズレたらもう直せない。接着剤が余計な部分に残ってしまい作品が台無しになることだってあるだろう。だから貼るときは一発で決めないとならないのだと思う。

この辺りに柳原の職人技が見て取れ、作品全体に漂う精密さ、というか、ある種の緊張感は、こういうところから滲み出てくるような気がする。

生み出した無駄が、次の作品に

切り絵の利点は色を塗らずに済むこと、などと柳原は言っていた。なんだか手間が省けて楽といったニュアンスだ。だが限られた色で最大限の効果を出すよう使い分けるなど、ある種の計画性が必要だし、取り掛かる前に紙を選ぶなどの準備をしなければならない。手間をかけるプロセスが違うだけで、手間はかかっているのだ。

紙を重ねて切って、使うのはそのうちひとつだけ。だから、さまざまな形の穴の空いた紙が大量に発生してしまう。切り絵の宿命だ。だがそれら、さまざまな穴の空いた紙は、別の作品を産むヒントになり、絵本となって生まれ変わることもある(第35回参照)から面白い。(以下、次号)

「船キチ」という表現は「尋常ではない船マニア」といったニュアンスを表しています。柳原良平が自著の中で、主に自身に対して頻繁に使用している表現ですが、そこに差別や侮蔑の意図はまったく感じられません。従って本コラムでは、他の言葉に置き換えず、あえて「船キチ」という単語をそのまま使用しています。

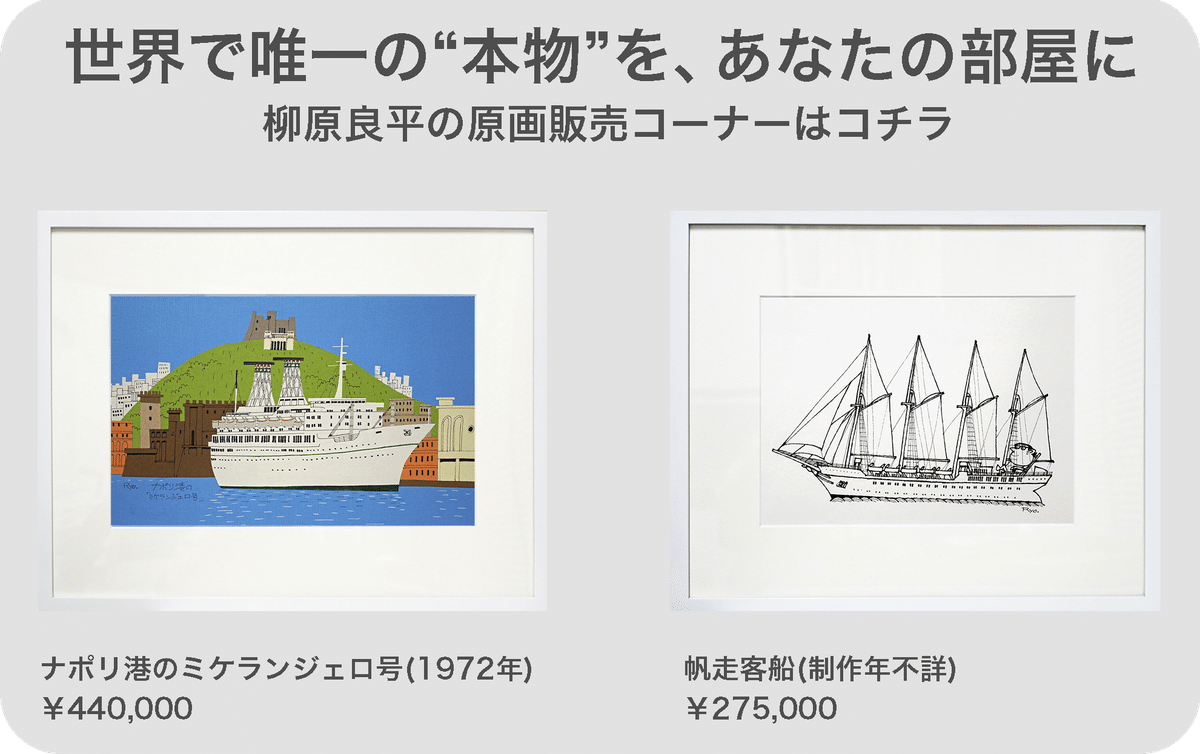

★質感までわかる高精細な複製画、かわいいアクリルフォトを展示・販売中!

柳原良平作品展示・販売(バーチャルミュージアム)

参考文献

・柳原良平 海と船と港のギャラリー(横浜みなと博物館刊)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?