【大阪】寺社参拝記録 ➄四天王寺 聖霊会当日 その2

六時礼讃堂

中心伽藍の北に位置する。

入母屋造、瓦葺き。

元和9年(1623年)徳川秀忠による建立。

以前の六時堂が焼失した後、

椎寺・薬師堂

(境内北西、大江小学校付近にあった)

を移築したものである。

椎寺とは天慶6年(943年)に

建立された四天王寺の別院であり、

薬師堂(薬師院)と

普門院(現・元三大師堂)からなっていた。六時堂の堂内には

薬師如来坐像と四天王像が安置されている。西国薬師四十九霊場第16番札所。

境内中央に位置する雄大なお堂で、

昼夜6回にわたって

諸礼讃をするところから

六時礼讃堂の名があります。

薬師如来・四天王等をお祀りしており、

回向(供養)、納骨等を行う

当寺の中心道場でもあります。

入口には賓頭盧尊者像や

おもかる地蔵が祀られ、

独特の信仰を集めています。

修正会・聖霊会などの大法要は

このお堂にて行われます。

重要文化財

御堂を横に見ながら、裏手を行きます。

この時は、閉まっておりました。

翌年、開いていましたので、

参拝いたしました。

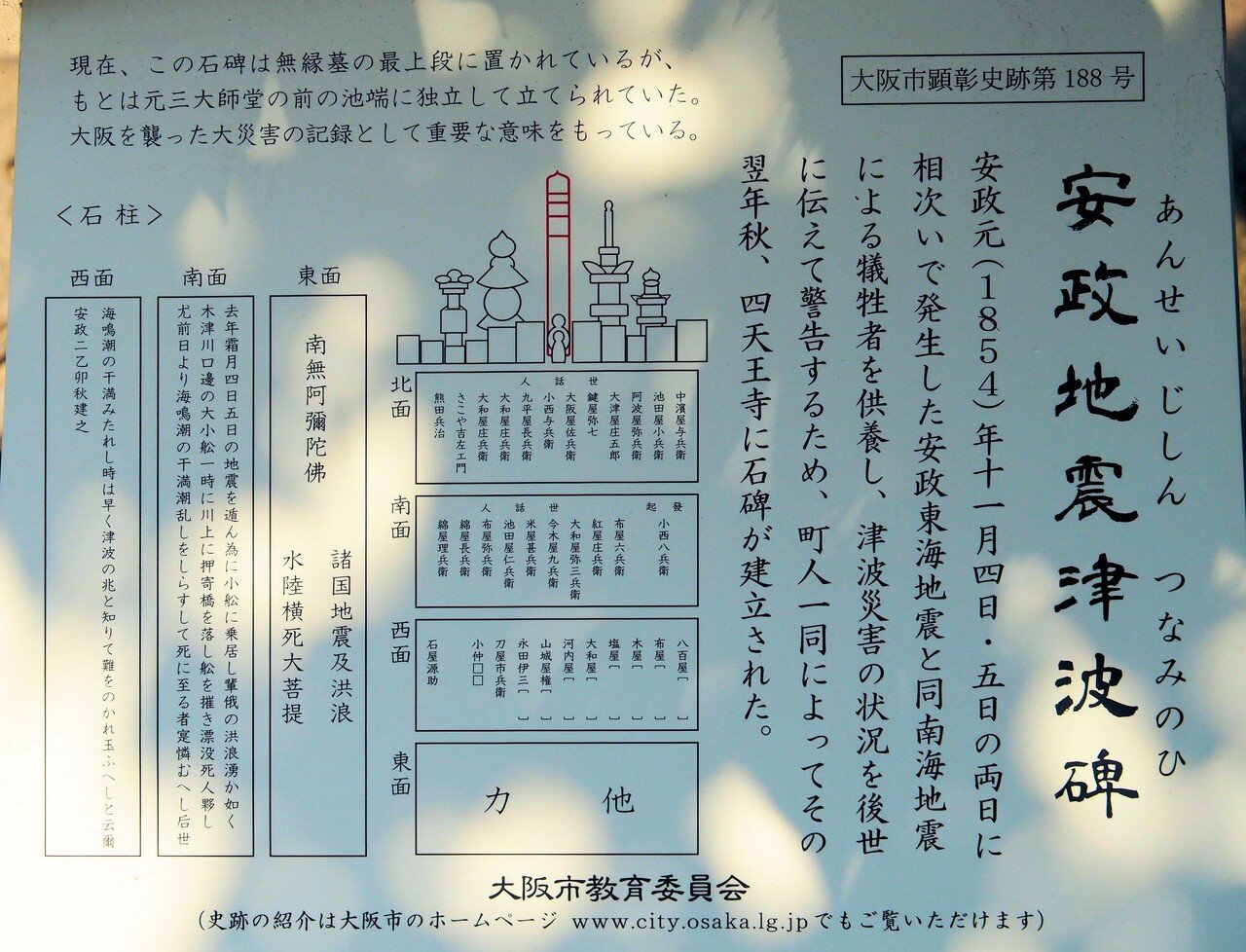

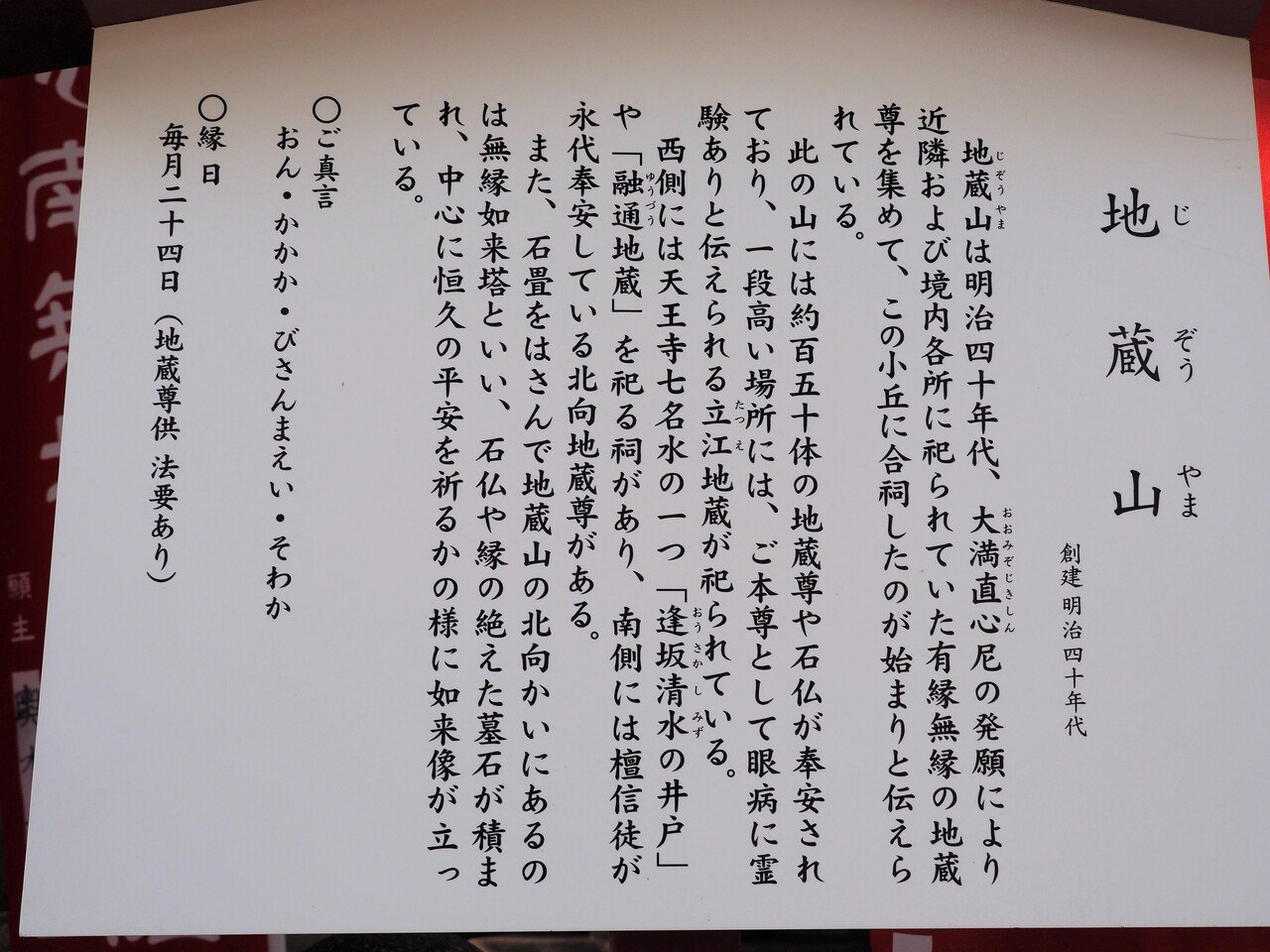

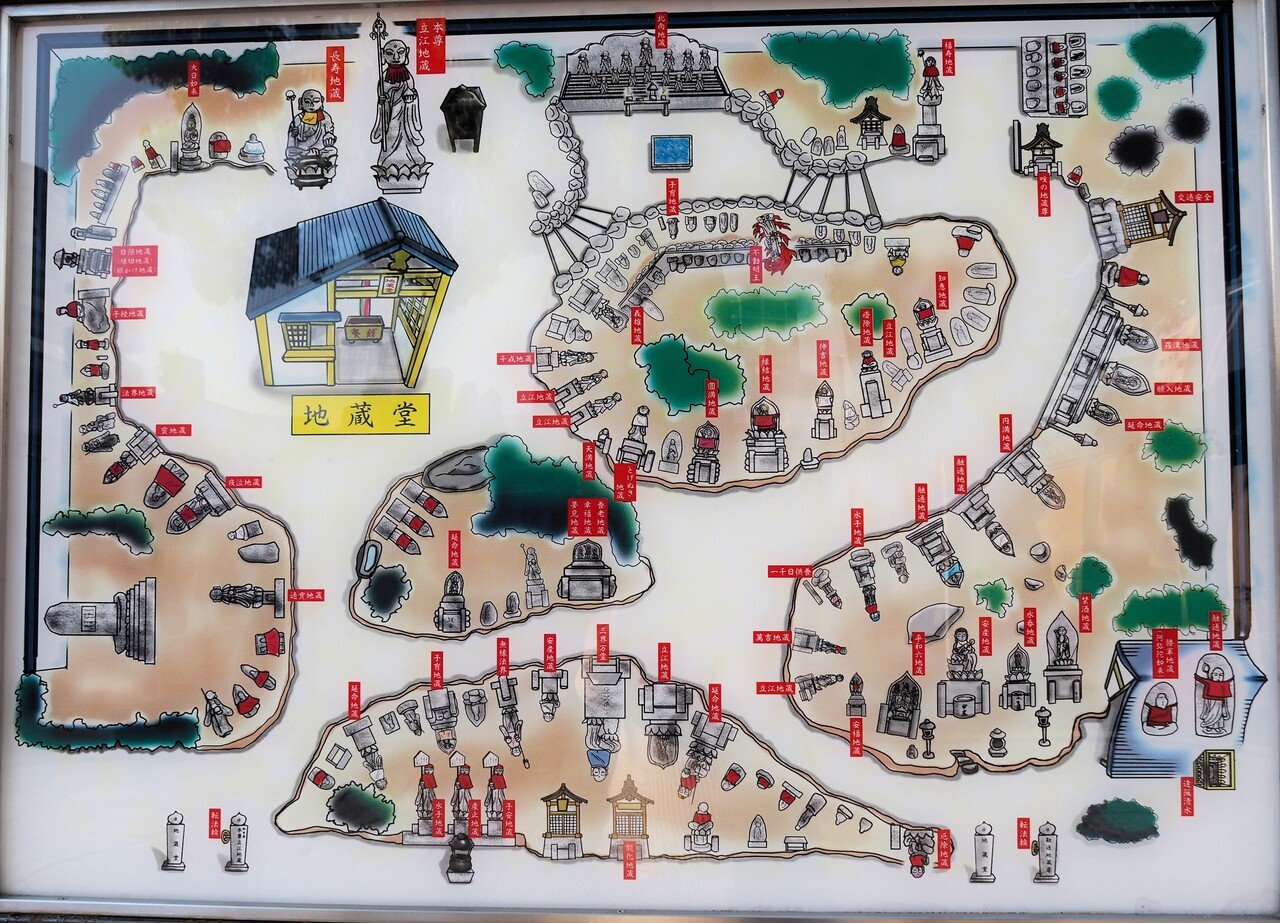

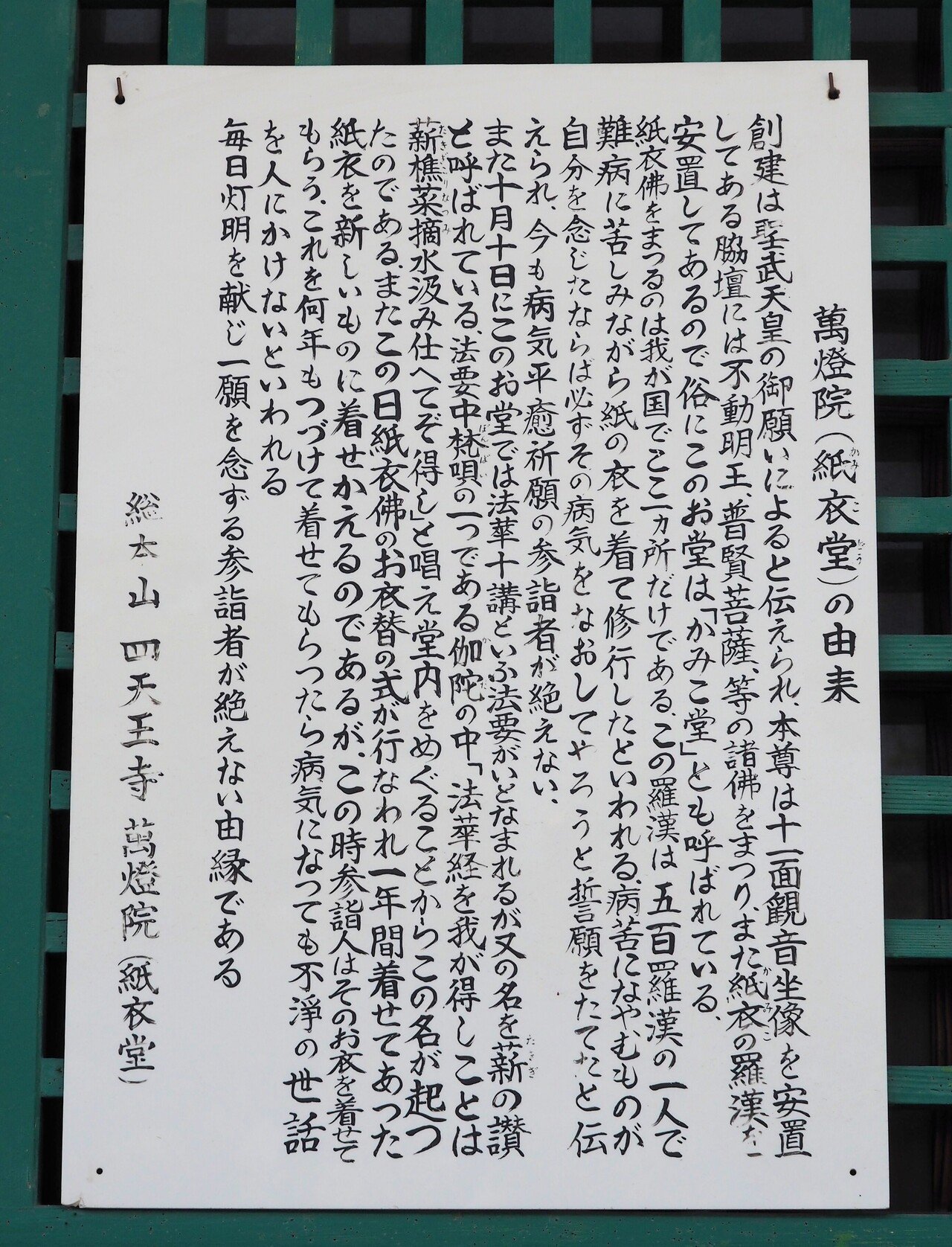

地蔵山

釈尊入滅より弥勒仏出現に至る

無仏の世

(56億7000万年前の間)に、

神力・慈悲・智慧・弁才の力を以って

人々を救済するといわれる

私達に最も近い存在である

地蔵菩薩をお祀りする。

当堂は明治時代に近郷

及び境内諸方より集めた有縁無縁の

地蔵尊を、

中之門を入った南側の小丘に

合祀したのが始まりである。

本尊「立江地蔵尊」は

古来眼病に霊験ありと

あつく信仰されている。

毎月24日午前十時半、

「地蔵尊供」の法要が行われる。

(春秋彼岸中はおつとめはありません)

(8月24日のみ午後四時)

お堂の西に、

元逢坂清水の

「融通(ゆうづう)地蔵尊」を祀る。

たくさんのお地蔵様です。

午後から行われる、聖霊会

毎年4月22日、聖徳太子の命日を

偲んで行われる、

四天王寺の行事の中でも最も重要で

大規模な法要です。

千四百年の歴史を持つ聖霊会は、

四天王寺一山式衆の声明法要と

天王寺楽所による舞楽が一体となった

古の大法要を今に伝え、

特に四天王寺聖霊会の舞楽は

国の重要無形民俗文化財の指定を

受けています。

豪華絢爛な絵巻を彷彿とさせる舞楽を

無料で鑑賞していただけます。

4月22日 12時30分~

蘇利古は

進蘇利古または竈祭舞ともいう。

大日本時には

「応神天皇の御代に百済人須須許理が

来朝して酒を造って之を献じたことが

古事記に見えるが、

須須許理と進蘇利古とは音が近いので

楽名はおそらくここに起こったのであろう

また古は酒を醸すには

必ず井戸と竈とを祭り、

あるいは舞を奏したもので

竈祭舞と呼ぶのであろう」と記してある。

舞い降りは

延喜楽や長保楽によく似ている。

この舞は秘曲として

用意に奏されなかったので

早く絶えてしまい、

近来は狛鉾の楽曲を代用して

奏することになっている。

舞人装飾は

振鉾と同じ左右の常装束であるが

巻纓冠をかぶり、

雑面といって紙製の面をつける。

朝鮮半島伝来の右方の舞である。

百済からの帰化人で

須々許理(すすこり)という人が、

この舞を伝えたという。

右方平舞(へいぶ)装束の

諸肩袒(もろかたぬぎ)の姿で、

長方形の布に人面の抽象図をかいたと

いわれる「雑面」(ぞうめん)を

顔につけているのが特徴である。

手に持っている棒を

「白楚」(ずばえ・ずわい)という。

この舞が五人で舞われるのは

天王寺独特である。

蘇利古は

四天王寺の聖霊会舞楽法要の

最初の舞楽として欠くことができない。

この舞が舞台で舞われている間に、

堂内では宮殿(くうでん)に

安置されている聖徳太子の

御影の帳(とばり)を上げる

「御上帳」(みじょうちょう)の儀式と

御水を捧げる

「御上水」(みちょうず)の

秘儀が行われる。

一説には太子のお目覚めを

慰めるための供養舞であるとも伝える。

聖霊会の儀式進行上、省くことのできない、天王寺独特の舞楽の一つである

日本の雅楽の曲名

高麗壱越 (こまいちこつ) 調,

小曲に属する。

4人舞 (四天王寺では5人舞) 。

前奏として意調子が奏される。

舞人は雑面 (ぞうめん) をつけ,

白楚 (ずわえ) と呼ばれる短い棒を持つ。

古来,竈 (かまど) 祭の舞ともいわれ,

応神天皇の時代に

百済人の須々許理 (すすこり) が

もたらしたものともいう。

「蘇利古」の大判の風呂敷は、

亀井堂で販売しています。

わが家でも、使用しています。

かなり素敵ですよ!

栴檀 (せんだん)

極楽門

推古元年創建。

昭和37年、松下幸之助氏の寄贈により

再建された西大門は、

極楽に通ずる門の意味から、

通称 極楽門とよばれている。

門の内部には

番浦省吾作の釈迦如来十大弟子、

武(ぶ)庫(こ)山(さん)出現の

山越阿弥陀如来、観音製紙菩薩の

画像が描かれています。

門柱に転法輪があり、

参詣者はこれを回転させ、

直接法門に触れることにより、

洗心の功徳を積むことができる。

また、転法輪とは、

釈迦如来の説法が過去現在未来と

無限に続くことを表しており、

仏足石・菩提樹と並んで、

仏陀(悟れるもの)の象徴とされている。

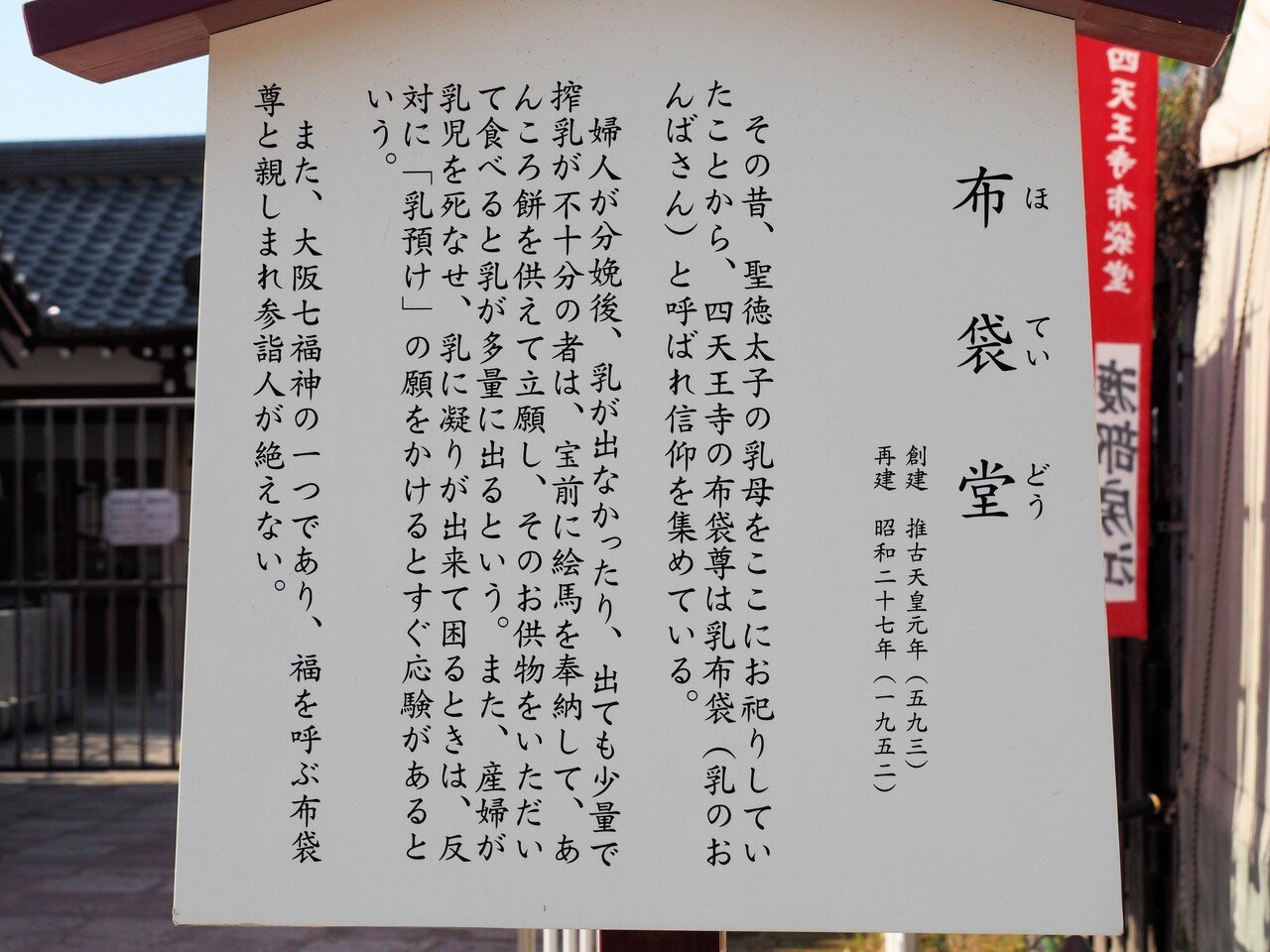

極楽門に戻りまして、

布袋堂で販売している、

八方除けの御守が大好きでして。

早く購入できるといいなあ。

石鳥居のそばのお宅のネコちゃん♡

お宅の方が網戸を開けましたら、

わたしのところに寄ってきて、

スリスリ!

かわいい~♡

極楽門から入り、

左方向に曲がりますと、あります。

掛け軸なども販売していますし、

番匠堂の手ぬぐいもあります。

さて、南大門から出て、

庚申堂へ向かいます!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?